|

PASQUA - ROMA PASQUA

2011 - UOVA DI PASQUA - COLOMBA PASQUALE - QUARESIMA

|

LE ORIGINI DELLA

PASQUA... |

| |

|

Festa di Pasqua: scopriamo le origini

La

parola Pasqua deriva dall’aramaico “paschà” e dall’ebraico “pesach”.

Nell’antico Testamento sta ad indicare il rito che si svolgeva in

occasione del primo plenilunio di primavera e l’agnello che durante

questa festa veniva immolato. Il suo significato doveva essere

legato anche alla danza, ossia al saltare rituale che veniva

effettuato all’interno della celebrazione. Questo perché in

coincidenza con una festa primaverile - riportano le antiche

scritture - Jahve “saltò oltre” e risparmiò le case israelitiche

segnate dal sangue dell’agnello sacrificato. La

parola Pasqua deriva dall’aramaico “paschà” e dall’ebraico “pesach”.

Nell’antico Testamento sta ad indicare il rito che si svolgeva in

occasione del primo plenilunio di primavera e l’agnello che durante

questa festa veniva immolato. Il suo significato doveva essere

legato anche alla danza, ossia al saltare rituale che veniva

effettuato all’interno della celebrazione. Questo perché in

coincidenza con una festa primaverile - riportano le antiche

scritture - Jahve “saltò oltre” e risparmiò le case israelitiche

segnate dal sangue dell’agnello sacrificato.

E’ evidente che la Pasqua giudaica, all’inizio, si presentava dunque

come una festa nomade di primavera, collegata alla transumanza dei

pastori della terra di Canaan. A questa prima concezione ben presto

se ne aggiunse una seconda, la più nota: la Pasqua come celebrazione

dell’Esodo degli ebrei dall’Egitto. Ovvero, la liberazione del

popolo di Israele dalla schiavitù del Faraone, avvenuta - secondo

alcuni - alla mezzanotte del 14° giorno del mese di Nissan del 1445

a. C.

Gesù morì in occasione di una Pasqua giudaica e ciò, naturalmente,

influì su quella che sarebbe poi diventata la tradizione pasquale

cristiana. Alla base di tale processo è la lettura dell’Antico

Testamento come prefigurazione del Nuovo. Il Concilio ecumenico di

Nicea del 325 impose a tutte le Chiese di celebrare la Pasqua di

Resurrezione la prima domenica dopo la prima luna piena che segue

l’equinozio di primavera (21 marzo). E’ questo il motivo per cui la

Pasqua cristiana è una festa “mobile”, “alta” o “bassa” a secondo

degli anni.

di Annalisa Venditti |

|

SPECCHIO

ROMANO - SPECIALE PASQUA 2011 |

| |

|

La

Quaresima dei primi cristiani:

addio alla carne e ai suoi piaceri

Il

diario di viaggio di Egeria, una pellegrina spagnola che tra il 381

ed il 384 si recò nei luoghi santi della Palestina, ci ha lasciato

una dettagliata descrizione delle celebrazioni pasquali nei primi

anni della Chiesa. I suoi appunti, compilati come una vera e propria

cronaca, sono il primo resoconto completo in cui il ciclo pasquale

compare strutturato in Quaresima, Settimana Santa, Ottava di Pasqua

(ossia gli otto giorni che seguono la Resurrezione), Ascensione (il

quarantesimo giorno dopo la Pasqua) e Pentecoste (i cinquanta giorni

successivi). Il

diario di viaggio di Egeria, una pellegrina spagnola che tra il 381

ed il 384 si recò nei luoghi santi della Palestina, ci ha lasciato

una dettagliata descrizione delle celebrazioni pasquali nei primi

anni della Chiesa. I suoi appunti, compilati come una vera e propria

cronaca, sono il primo resoconto completo in cui il ciclo pasquale

compare strutturato in Quaresima, Settimana Santa, Ottava di Pasqua

(ossia gli otto giorni che seguono la Resurrezione), Ascensione (il

quarantesimo giorno dopo la Pasqua) e Pentecoste (i cinquanta giorni

successivi).

La Quaresima, periodo di preparazione e digiuno che i fedeli

osservavano in memoria dello stesso tempo in cui Cristo era stato

nel deserto, precedeva la celebrazione pasquale. In occidente si

protraeva per quaranta giorni. A Gerusalemme, invece, era più lungo:

venivano, infatti, esclusi dal computo sia il sabato che la

domenica, giorni in cui non era permesso digiunare. All’astinenza,

diversificata secondo i contesti e la volontà dei singoli, si univa

la preghiera comunitaria e liturgica.

Sappiamo che ai primi cristiani era vietato consumare la carne ed

alimenti di natura animale come le uova e i latticini. Il digiuno

comprendeva anche l'astinenza dal vino. Lo testimoniano gli scritti

di S. Cirillo di Gerusalemme, S. Basilio, S. Giovanni Crisostomo e

Teofilo d'Alessandria. Ma non tutti riuscivano a sopportare le

“torture” della penitenza. E, spesso, ci si poteva smarrire sulla

via della santità. Anche se si era animati da un fervido sentimento

religioso. Un fatto piuttosto curioso è quello che tra la metà del

IV e gli inizi del V secolo vide come illustre protagonista il

pastore Massimo di Torino. Esasperato dalla diffusa e ai suoi occhi

deprecabile abitudine di non rispettare il digiuno, così

rimproverava quanti, ed erano molti, non lo osservavano: “è

vergognoso dirlo, ma i vecchi e le vecchiette fanno la quaresima,

mentre i giovani e ricchi non la fanno!”. Il periodo di penitenza,

tutto sommato, rendeva anche più buoni. Così gli imperatori Graziano

e Teodosio, in vena di gesti misericordiosi, promossero nel 380 una

legge che prevedeva durante questo periodo la sospensione di tutti

gli atti giudiziari. Era una forma di indulgenza sociale, introdotta

anche da Valentiniano II (375-392) con il rilascio di detenuti.

Potremmo definirla una sorta di “pulizia” pasquale delle carceri.

Dal canto suo, Sant’Agostino (354-430) invitava i cristiani non solo

al digiuno alimentare, ma soprattutto ad evitare liti e contese, a

praticare l’elemosina e la sospensione dei piaceri coniugali.

Insomma, se penitenza doveva essere, che lo fosse “in” e “per” tutti

i sensi.

di Annalisa Venditti |

|

SPECCHIO

ROMANO - SPECIALE PASQUA 2011 |

|

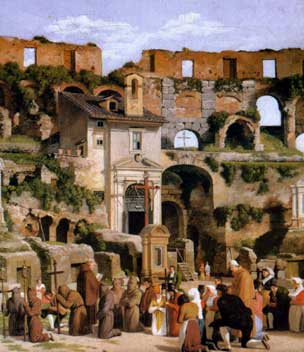

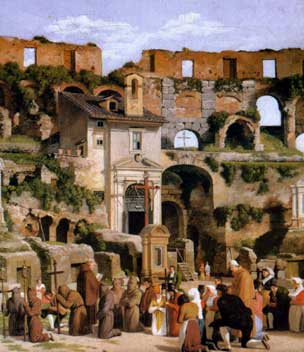

NELLA ROMA

DI UNA VOLTA AL BANDO CARNE, UOVA, FORMAGGIO E DIVERTIMENTI |

|

Le proibizioni della Quaresima

Con

la solennità delle Ceneri è cominciata per i cattolici la Quaresima,

periodo di penitenza in preparazione della Pasqua, molto osservato

nei secoli passati, quando le autorità pontificie rinnovavano ogni

anno i provvedimenti per disciplinare il digiuno. Per circa quaranta

giorni non era consentito mangiare uova, formaggio e carne, a meno

che non si fosse anziani e malati o non si ottenesse un permesso

scritto. Non mancavano severi moniti ai medici, affinché non

redigessero finti certificati di malattia, a meno che non volessero

incorrere non solo nei castighi celesti, ma anche in quelli terreni,

più sicuri e immediati. Secondo Giggi Zanazzo, però, c’erano "bbône

ddispense p'er magnà dde grasso, che sse ponno co' ppochi sòrdi

ottiene’ ddar curato de la parocchia". Con

la solennità delle Ceneri è cominciata per i cattolici la Quaresima,

periodo di penitenza in preparazione della Pasqua, molto osservato

nei secoli passati, quando le autorità pontificie rinnovavano ogni

anno i provvedimenti per disciplinare il digiuno. Per circa quaranta

giorni non era consentito mangiare uova, formaggio e carne, a meno

che non si fosse anziani e malati o non si ottenesse un permesso

scritto. Non mancavano severi moniti ai medici, affinché non

redigessero finti certificati di malattia, a meno che non volessero

incorrere non solo nei castighi celesti, ma anche in quelli terreni,

più sicuri e immediati. Secondo Giggi Zanazzo, però, c’erano "bbône

ddispense p'er magnà dde grasso, che sse ponno co' ppochi sòrdi

ottiene’ ddar curato de la parocchia".

A chi

non voleva contravvenire alle regole restavano pane, verdure,

legumi, baccalà e... maritozzi. "In quaresima pe' ddivuzzione –

continuava Zanazzo - se magneno li maritozzi, anzi c'è cchi è ttanto

divoto pe' mmagnalli, che a ccapo ar giorno se ne strozza nun se sa

quanti".

Dagli

editti era anche vietato "fare disordini, schiamazzi e scandali",

soprattutto durante le frequenti cerimonie religiose. Anche perché a

quanto pare le visite alle chiese per impetrare le indulgenze

diventavano troppo spesso occasioni di incontri galanti.

Durante

la Settimana Santa alle prostitute era proibito apparire in

pubblico: non potevano circolare per le strade o ricevere uomini a

casa, ma nemmeno recarsi alle stazioni quaresimali o ai sepolcri.

Le

osterie dovevano restare chiuse di notte, mentre alle suore era

persino proibito l’allestimento dei sepolcri, considerato un

divertimento un po’ troppo mondano.

di

Cinzia Dal Maso |

|

SPECCHIO

ROMANO - SPECIALE PASQUA 2011 |

|

Per

molti popoli l’uovo rappresentava la vita e la fertilità |

|

Antiche origini di

un simbolo pasquale

Nell’antica Roma, per ottenere dagli dei un buon raccolto, i

contadini usavano seppellire nei campi delle uova dipinte di rosso.

Simbolo della vita e della fertilità della terra, le uova

racchiudono un segreto millenario che accomuna popoli e religioni

diverse.

Già in

Egitto veniva loro attribuito un valore cosmico ed universale. I

sarcofagi, ad esempio, erano considerati un guscio-involucro che

proteggeva il corpo mummificato nel lungo viaggio dopo la morte. In

Mesopotamia si credeva che l’Amore avesse avuto origine da un uovo.

Astarte, la personificazione di questo nobile sentimento, era

secondo la leggenda nata da un esemplare di straordinaria grandezza,

rinvenuto dai pesci sul fondo del fiume Eufrate. Spinto a riva dalla

corrente, era stato covato da una colomba, mostrando – solo al

momento della schiusa - la sua meravigliosa "sorpresa".

La

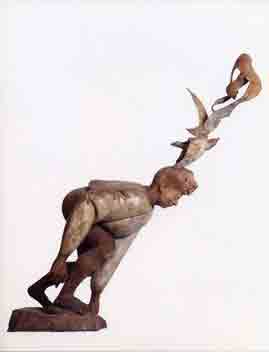

Grande Madre Cibele, emersa nuda dal Caos, aveva diviso il mare dal

cielo e sfregando tra le mani il vento del nord, aveva generato un

serpente. L’animale si era poi congiunto a lei. Divenuta una

colomba, Cibele aveva deposto l’uovo cosmico. Da quell’uovo, dopo

che il serpente lo avvolse sette volte, ebbero origine tutte le

cose.

Pure il

mito greco di Leda e il cigno ruota attorno alla simbologia

dell’uovo, esempio di somma perfezione. La principessa venne a sua

insaputa fecondata da Zeus, apparso sotto le mentite spoglie di un

elegante uccello. L’unione originò due uova: in una erano i gemelli

Castore e Polluce, nell’altra Clitennestra, moglie del re

Agamennone, e Elena, la sposa di Menelao, tanto bella da scatenare

la guerra di Troia. In un’antica leggenda indiana è narrato che fu

un cigno a covare sulle acque l’uovo da cui ebbe origine il mondo.

Come

augurio di immortalità, uova dipinte sono state rinvenute anche a

Cartagine e nelle necropoli etrusche. A Tarquinia, ad esempio, un

defunto della Tomba delle Leonesse (fine del VI sec. a.C.), è

rappresentato mentre tiene tra le dita un piccolo uovo bianco,

immagine della vita oltre la morte.

Per la

cultura ebraica la sua superficie, perfetta e continua,

rappresentava l’eternità della vita: per questo durante il banchetto

non poteva essere spartito tra i commensali. La sua divisione

avrebbe presagito la distruzione dell’esistenza. Il Cristianesimo

accolse la simbologia dell’uovo sin dall’epoca di Sant’Agostino.

E il

suo significato mistico venne legato alla Resurrezione di Cristo.

L’uovo divenne così l’immagine della rinascita e della vita oltre le

tenebre del peccato.

Pare

che l’usanza di regalare le uova in occasione della Pasqua risalga

al 1100, quando si diffuse la tradizione di benedirle e di offrirle

in Chiesa la domenica di Pasqua.

A

trovare per primo un sorpresa nell’uovo fu invece Francesco I di

Francia, che agli inizi del ‘500 ricevette un guscio con all’interno

un’incisione su legno della Passione di Cristo.

di Annalisa Venditti |

|

SPECCHIO

ROMANO - SPECIALE PASQUA 2011 |

|

Era il trionfo delle ghiottonerie esposte dai

pizzicagnoli |

|

Roma "de ‘na vorta" Il

pranzo di Pasqua

L’aspetto

sacro trovava la sua espressione nelle vetrine delle botteghe,

nell’utilizzo "architettonico" di salami, prosciutti, salsicce e

caciotte

Nei

giorni immediatamente precedenti la Pasqua, nella Roma

dell’Ottocento i negozi di generi alimentari, soprattutto i "pizzicagnoli", gareggiavano

fra loro nel presentare la vetrina più ricca e ghiotta, dando sfogo

ad una fantasia senza limiti. Una descrizione particolareggiata di

queste mostre ci viene fornita da G.G. Belli: "Nelle

due sere del giovedì e venerdì santo i pizzicagnoli addobbano le

loro botteghe con una quantità tale di carni salate, di caci, ed

altre somiglianti delicature, che ne sono totalmente ricoperti le

pareti e i soffitti. Le varie forme e i diversi colori di simili

oggetti, stimolanti l’appetito di un popolo che si dovrebbe supporre

essersene astenuto per 46 giorni, vi sono calcolati e studiati

all’ornamento più o meno elegante in proporzione del genio

architettonico del pizzicagnolo. Inoltre, lontananze di uovi, con in

fondo specchiere per raddoppiarle, stellette di talchi: zampilletti

artificiali di acque: pesci natanti intorno ad uccelli rinchiusi gli

uni e gli altri in campane di doppia fodera: misteri della Passione

dipinti intorno a lanternoni di carta, bilicati, e aggirati dalle

correnti opposte di gas e d’aria atmosferica mercé un’interna

candela in combustione: finalmente, figure sacre e profane modellate

in burro, o, se è freddo, anche in distrutto di maiale, ecc. ecc.,

formano, all’uopo di copiosa illuminazione a più colori, un corredo

di pompa edificante che attrae un gran numero di divoti in giro di

visita, ciò che per le donne specialmente diviene una specie di

carnevaletto in quaresima".

E, ne "er

giro de le pizzicarie", eccone

una che colpì particolarmente il Belli: "De

le pizzicarie che tutte fanno / la su’ gran mostra pe Pasqua dell’Ova,

/ quella de Biacio a la Ritonna è st’anno / la più mejo de Roma che

se trova. / Colonne de caciotte, che saranno / cento a dì poco,

arreggeno un arcova / ricamata a sarcicce, e lì ce stanno / tanti

animali d’una forma nova. / Fra l’antri, in arto, c’è un Mosè de

strutto, / cor bastone per aria com’un sbirro / ,in cima a una

montagna de presciutto; / e sott’a lui, pe stuzzicà la fame, / c’è

un Cristo e una Madonna de butirro / drent’a una bella grotta de

salame".

Una

tradizione che perdurò a lungo, superando i primi anni del

Novecento, di cui ci fornisce una "gustosa" testimonianza Giggi

Zanazzo nelle sue "Tradizioni

Popolari Romane". Eccola: "Ne

le du’ sere der gioveddì e vennardi ssanto, li pizzicaroli romani

aùseno a ffa’ in de le bbotteghe la mostra de li caci, de li

preciutti, dell’òva e dde li salami. Certi ce metteno lo specchio pe’

ffa’ li sfonni, e ccert’antri cce fanno le grotte d’òva o dde

salami, co’ ddrento er sepporcro co’ li pupazzi fatti de bbutiro,

che sso’ ‘na bbellezza a vvedesse. E la ggente, in quela sera,

uscenno da la visita de li sepporcri, va in giro a rimirà’ le mostre

de li pizzicaroli de pòrso (facoltosi), che ffanno a ggara a cchi le

pò ffa’ mmejo".

Ma "l’urtimi

ggiorni de quaresima –

ricorda Zanazzo - se

faceva l’ottavario der catechisimo o le ccusì ddette Missione. Er

doppopranzo insinenta all’Avemmaria, tutti li negozzianti de Roma,

compresi l’osti, li trattori, li tabbaccari, l’orzaroli, eccetra,

chiudeveno le bbotteghe. E ognuno se n’annava a ppredica, indove la

quale er predicatore spiegava la dottrina pe’ ppreparà’ li cristiani

a ppijà’ la santa Pasqua. ".

Finalmente arrivava il giorno di Pasqua. Intorno alla tavola

imbandita, avvolta dalla tovaglia più bella con sopra piatti e

stoviglie splendenti, la famiglia riunita fremeva in attesa del

pranzo succulento. Scriveva ancora Belli: "Ècchecce

a Pasqua. Già lo vedi, Nino / la tavola è infiorata sana sana / d’erba-santa-maria,

menta romana, / sarvia, perza, viole e rosmarino./ Già so’ pronti

dall’antra sittimana / dieci fiaschetti e un bon baril de vino. /

Già, pe’ grazzia de Dio, fuma er cammino / pe’ celebbrà sta festa a

la cristiana. / Cristo è risusscitato; alegramente ! / In sta

giornata nun s’abbadi a spesa, / e nun se pensi a guai un accidente.

/ Brodetto, oca, salame, zuppa ingresa, / carciòfoli, granelli e ‘r

rimanente, / tutto a la grolia de la Santa Chiesa".

Le uova

sode, meglio conosciute come "toste", venivano dipinte di rosso e

offerte ai visitatori.

di Antonio Venditti |

|

SPECCHIO

ROMANO - SPECIALE PASQUA 2011 |

|

I romani ne apprezzavano le qualità alimentari e medicinali |

|

Il carciofo, dall’Egitto alle tavole di Pasqua

Sulle

tavole imbandite per la Pasqua non dovrà mancare uno degli ortaggi

più gustosi della nostra tradizione culinaria, il carciofo,

rigorosamente romanesco, grosso e tondeggiante, e preferibilmente

cimarolo, ossia proprio il capolino centrale di ogni pianta, il più

ricercato ma anche il più costoso. Osservandone attentamente la

forma, infatti, si capisce subito che non si tratta di un frutto, ma

di un’infiorescenza. La definizione botanica di Cynara Scolymus

richiama il mito della bella e sfortunata ninfa Cynara, dai lunghi

capelli color cenere, di cui si era invaghito Giove. Avendo osato

respingere il nume, la fanciulla fu trasformata in una pianta,

spinosa e pungente, come suggerisce l’aggettivo greco scolymos. Il

nome attuale, invece, deriva dal termine arabo harsciof, o

al-kharshuf, che significa spina di terra e pianta che punge.

Secondo alcuni l’ortaggio era già conosciuto e apprezzato dagli

egiziani, che lo avrebbero conosciuto dagli etiopi. Sulle

tavole imbandite per la Pasqua non dovrà mancare uno degli ortaggi

più gustosi della nostra tradizione culinaria, il carciofo,

rigorosamente romanesco, grosso e tondeggiante, e preferibilmente

cimarolo, ossia proprio il capolino centrale di ogni pianta, il più

ricercato ma anche il più costoso. Osservandone attentamente la

forma, infatti, si capisce subito che non si tratta di un frutto, ma

di un’infiorescenza. La definizione botanica di Cynara Scolymus

richiama il mito della bella e sfortunata ninfa Cynara, dai lunghi

capelli color cenere, di cui si era invaghito Giove. Avendo osato

respingere il nume, la fanciulla fu trasformata in una pianta,

spinosa e pungente, come suggerisce l’aggettivo greco scolymos. Il

nome attuale, invece, deriva dal termine arabo harsciof, o

al-kharshuf, che significa spina di terra e pianta che punge.

Secondo alcuni l’ortaggio era già conosciuto e apprezzato dagli

egiziani, che lo avrebbero conosciuto dagli etiopi.

Certamente i romani ne facevano largo uso, come

testimoniano Plinio il Vecchio e Columella, che nel suo "De Re

Rustica" ne conferma la coltivazione sia a scopo alimentare che

medicinale. Il carciofo, infatti, diuretico e leggermente lassativo,

stimola le funzioni epatiche, esercitando un’azione benefica nelle

forme itteriche. E’ inoltre antinfiammatorio e antipruriginoso.

Secondo Apicio, il raffinato gastronomo del I

secolo d.C., i carciofi si potevano mangiare conditi con la solita

salsa di pesce, olio e fettine di uova sode. Oppure, si dovevano

ricoprire con un trito di erbe aromatiche fresche: ruta, menta,

coriandro e finocchio, aggiungendo poi pepe, ligustico, miele, salsa

di pesce e olio. In un’ultima ricetta i carciofi, sempre prima

lessati, sono insaporiti con pepe, comino, salsa di pesce e olio.

Nel Medioevo il carciofo sembra fosse caduto

nell’oblio, anche se la mancata citazione nelle fonti letterarie non

ne fa escludere del tutto l’uso. In ogni caso, con il Rinascimento

anche il saporito ortaggio conobbe una sua seconda vita. Un’ampia e

dettagliata letteratura ne registra la coltivazione in varie regioni

italiane. Pietro Mattioli, famoso medico senese vissuto nel XVI

secolo, scriveva nel suo trattato sulle piante medicinali: "veggonsi

ai giorni nostri in Italia carcioffi di diverse sorti: spinosi, sia

serrati che aperti, non spinosi, rotondi, lunghi, aperti e chiusi, e

di quelli che rassemblano alle pine dei pini".

d i

Annalisa Venditti |

|

SPECCHIO

ROMANO - SPECIALE PASQUA 2011 |

| |

|

LE CIAMBELLE CRESCIUTE, PER

UNA VITA PIÙ DOLCE

Dolci

e fragranti, da mettere assolutamente sulla tavola di Pasqua ma

adatte a qualsiasi periodo dell’anno: sono le ciambelle cresciute,

diffusissime in Ciociaria, ma entrate a far parte della tradizione

culinaria romana. La preparazione è molto semplice, occorre solo

armarsi di un po’ di pazienza per la lievitazione della pasta. Per

fare un bel vassoio di ciambelle occorrono 6 uova, un bicchiere di

olio e uno di latte, una grattata di limone, un quadruccio di

lievito di birra e circa un chilo e mezzo di farina. Si fa

intiepidire il latte e vi si scioglie il lievito, che poi si

aggiunge in una bacinella a tutti gli altri ingredienti. Si può

anche unire una manciata di uva sultanina ammollata e strizzata. Si

lavora ben bene l’impasto, fino a che si stacca dalle mani,

aggiungendo, se occorre, altra farina. Ora non resta che coprire la

bacinella con un canovaccio e metterla nel luogo più caldo della

casa, lontana dalle correnti d’aria. Se fa troppo freddo, si può

scaldare leggermente il forno, poi spegnerlo e metterla dentro. Il

tempo della lievitazione varia a seconda della temperatura e delle

condizioni meteorologiche, da un paio d’ore a un’intera notte. In

ogni caso, il volume dell’impasto deve raddoppiare. A questo punto,

si ricavano le ciambelle prendendo una pallina d’impasto, bucandola

al centro e allargandola, quindi si dispongono sulle teglie foderate

con la carta da forno. Si spennellano con il rosso d’uovo battuto e

si lasciano riposare per un altro paio d’ore, finché la superficie

non sarà bella tesa e omogenea. Si mettono nel forno ben caldo e si

fanno cuocere a 180 gradi per una decina di minuti, facendo

attenzione che non brucino sotto. Appena sono belle dorate si

tolgono dal forno. Dolci

e fragranti, da mettere assolutamente sulla tavola di Pasqua ma

adatte a qualsiasi periodo dell’anno: sono le ciambelle cresciute,

diffusissime in Ciociaria, ma entrate a far parte della tradizione

culinaria romana. La preparazione è molto semplice, occorre solo

armarsi di un po’ di pazienza per la lievitazione della pasta. Per

fare un bel vassoio di ciambelle occorrono 6 uova, un bicchiere di

olio e uno di latte, una grattata di limone, un quadruccio di

lievito di birra e circa un chilo e mezzo di farina. Si fa

intiepidire il latte e vi si scioglie il lievito, che poi si

aggiunge in una bacinella a tutti gli altri ingredienti. Si può

anche unire una manciata di uva sultanina ammollata e strizzata. Si

lavora ben bene l’impasto, fino a che si stacca dalle mani,

aggiungendo, se occorre, altra farina. Ora non resta che coprire la

bacinella con un canovaccio e metterla nel luogo più caldo della

casa, lontana dalle correnti d’aria. Se fa troppo freddo, si può

scaldare leggermente il forno, poi spegnerlo e metterla dentro. Il

tempo della lievitazione varia a seconda della temperatura e delle

condizioni meteorologiche, da un paio d’ore a un’intera notte. In

ogni caso, il volume dell’impasto deve raddoppiare. A questo punto,

si ricavano le ciambelle prendendo una pallina d’impasto, bucandola

al centro e allargandola, quindi si dispongono sulle teglie foderate

con la carta da forno. Si spennellano con il rosso d’uovo battuto e

si lasciano riposare per un altro paio d’ore, finché la superficie

non sarà bella tesa e omogenea. Si mettono nel forno ben caldo e si

fanno cuocere a 180 gradi per una decina di minuti, facendo

attenzione che non brucino sotto. Appena sono belle dorate si

tolgono dal forno.

di Cinzia

Dal Maso |

|

SPECCHIO

ROMANO - SPECIALE PASQUA 2011 |

|

Una storia millenaria per la dolce colomba

pasquale |

|

Un simbolo di pace

sulle tavole in festa

Artigianale,

confezionata, mandorlata, con o senza canditi, farcita dalle creme

più gustose: è la colomba, il soffice dolce della mensa pasquale.

Sulle tavole imbandite a festa porta con sé il retaggio di una

storia millenaria che si perde nella notte dei tempi e rinasce nel

messaggio cristiano della morte e resurrezione di Gesù Cristo. Già

nell’antica Grecia le colombe si veneravano come uccelli sacri alla

dea dell’amore Afrodite e del suo sfortunato amante, Adone. I

Romani, che alla divinità avevano dato il nome di Venere, si

cibavano delle uova di colomba pensando che predisponessero alle

fantasie e ai piaceri dell’amore. Secondo la medicina antica, le

pacifiche colombe non producevano bile. Per gli egiziani e i cinesi

il loro grande senso dell’orientamento permetteva di impiegarle

nella consegna di messaggi: le colombe tornavano sempre al loro

nido. Artigianale,

confezionata, mandorlata, con o senza canditi, farcita dalle creme

più gustose: è la colomba, il soffice dolce della mensa pasquale.

Sulle tavole imbandite a festa porta con sé il retaggio di una

storia millenaria che si perde nella notte dei tempi e rinasce nel

messaggio cristiano della morte e resurrezione di Gesù Cristo. Già

nell’antica Grecia le colombe si veneravano come uccelli sacri alla

dea dell’amore Afrodite e del suo sfortunato amante, Adone. I

Romani, che alla divinità avevano dato il nome di Venere, si

cibavano delle uova di colomba pensando che predisponessero alle

fantasie e ai piaceri dell’amore. Secondo la medicina antica, le

pacifiche colombe non producevano bile. Per gli egiziani e i cinesi

il loro grande senso dell’orientamento permetteva di impiegarle

nella consegna di messaggi: le colombe tornavano sempre al loro

nido.

Nella Bibbia la colomba, messaggera di

pace, annuncia la fine del diluvio universale consegnando a Noè un

ramoscello d’olivo. Lo Spirito Santo è rappresentato spesso da

questa amabile creatura: così nel Battesimo di Gesù nel Giordano e

nell’Annunciazione a Maria Vergine.

Il "Phisiologus", una raccolta in

greco composta ad Alessandria d’Egitto nel II d. C., riporta

interpretazioni allegoriche e morali di diversi animali (ottima

l’edizione di Giulio Einaudi Editore curata da Luigina Morini). A

proposito della colomba è scritto: "ne esistono di molti e diversi

colori. C’è il colore screziato, nero, bianco, rosso, giallo-oro,

celeste, cinerino, dorato, miele. Ma sopra tutte primeggia la

colomba rossa, che tutte le governa e pacifica, e ogni giorno

riunisce nella sua colombaia anche le colombe selvatiche. E’ colui

che ci redense con il suo prezioso sangue e radunò noi da popoli

diversi nell'unica casa della Chiesa".

Spiegando l’etimologia della parola,

il "Phisiologus", testo che può essere considerato "padre" di tutti

i Bestiari medievali, precisa che "la colomba selvatica viene

chiamata uccello casto per i suoi costumi. Infatti si dice che una

volta rimasta vedova se ne stia solitaria e non ricerchi più

l’accoppiamento fisico".

All’interno di una profonda metafora,

carica di significati, spiega che "in India c’è un albero

ambidestro, il cui frutto è straordinariamente dolce e assai

gradevole. Le colombe amano molto le attrattive di questo albero,

perché si ristorano con i suoi frutti e si riposano sotto la sua

ombra e sono protette dai suoi rami. C’è infatti un drago crudele

nemico delle colombe, e quanto le colombe temono il drago e lo

fuggono, altrettanto il drago evita e teme molto l’albero, tanto che

non osa avvicinarsi neppure alla sua ombra. Se l’ombra dell’albero è

a destra, egli si sposta a sinistra, se invece l’ombra dell’albero è

a sinistra, si sposta fuggendo a destra: le colombe, sapendo che il

loro nemico drago teme l’albero e la sua ombra e non può

avvicinarsi, fuggono sull’albero e gli si affidano per salvarsi

dalle insidie del loro avversario, Infatti finché sono su

quell’albero e si trattengono lì, il drago non può prenderle in

nessun modo. Se invece ne trova qualcuna lontana anche di poco

dall’albero o fuori della sua ombra, subito la ghermisce e divora".

Nell’allegoria cristiana la colomba rappresenta dunque il Cristo

salvatore e la schiera di fedeli che, tentati dal male, devono

rifugiarsi tra le braccia della Chiesa.

Così nel giorno di Pasqua, in cui si

celebra il mistero della Resurrezione, un dolce ne rinnova la

salvifica promessa. Ma all’esegesi biblica si affiancano le credenze

popolari. Secondo una leggenda pavese, nel 572 una soffice colomba

pasquale venne offerta al re longobardo Alboino, mentre riceveva

l’omaggio della cittadinanza conquistata, da un astuto vecchio che

in cambio del dono strappò al sovrano l’incauta promessa di

"rispettare sempre le colombe". Quando al cospetto di Alboino si

presentarono dodici belle fanciulle che dissero in coro di chiamarsi

Colomba, il Longobardo - per mantener fede alla parola data -

dovette rinunciare a qualsiasi proposito su di loro. Un dolce

stratagemma aveva salvato l’onore delle giovani pavesi.

di Annalisa Venditti |

|

SPECCHIO

ROMANO - SPECIALE PASQUA 2011 |

|