|

E’ stato trasferito

nel Parco del Gianicolo |

|

Il

monumento a Ciceruacchio

"La

memoria di lui vivrà eterna quanto il tempo. Roma, l'Italia, lo

venereranno quale Martire; e siamo certi che quando sul Campidoglio

sventolerà il tricolore vessillo e saranno infugati dal Vaticano i

tristi corvi, Roma, decretando onore di epigrafi e di monumenti ai

suoi Martiri, inciderà i nomi loro sulla pietra, e in cima a que'

nomi sarà quello di Angelo Brunetti detto Ciceruacchio". Così Felice

Venosta, nel 1863, concludeva il suo libro dedicato all’eroe

trasteverino, fucilato insieme con i suoi figli a Ca’ Tiepolo, la

notte tra il 10 e l’11 agosto 1849, durante la lunga marcia di

Garibaldi in direzione di Venezia, dopo la caduta della Repubblica

Romana. "La

memoria di lui vivrà eterna quanto il tempo. Roma, l'Italia, lo

venereranno quale Martire; e siamo certi che quando sul Campidoglio

sventolerà il tricolore vessillo e saranno infugati dal Vaticano i

tristi corvi, Roma, decretando onore di epigrafi e di monumenti ai

suoi Martiri, inciderà i nomi loro sulla pietra, e in cima a que'

nomi sarà quello di Angelo Brunetti detto Ciceruacchio". Così Felice

Venosta, nel 1863, concludeva il suo libro dedicato all’eroe

trasteverino, fucilato insieme con i suoi figli a Ca’ Tiepolo, la

notte tra il 10 e l’11 agosto 1849, durante la lunga marcia di

Garibaldi in direzione di Venezia, dopo la caduta della Repubblica

Romana.

Bisognò

aspettare il centenario della nascita di Garibaldi, il 1892, perché

un comitato popolare, di cui era presidente Salvatore Barzilai e di

cui facevano parte Luigi Cesana, direttore de "Il Messaggero", e lo

scultore Ferrari, inoltrasse la richiesta di un monumento all’eroe.

Fu aperta una sottoscrizione e distribuito un foglio nel quale era

scritto che il monumento avrebbe dovuto "glorificare l’anima

popolare, espressa dall’eroismo di Ciceruacchio, il quale, dopo aver

diffuso le idee liberali in mezzo al popolo romano, cadde vittima

della doppiezza politica di Pio IX".

L’esecuzione dell’opera in bronzo fu affidata allo scultore

siciliano Ettore Ximenes, che ne aveva già presentato il progetto

con notevole successo all’esposizione di Torino del 1880. La solenne

inaugurazione del monumento, collocato sul lungotevere Arnaldo da

Brescia, presso il ponte Margherita, avvenne il pomeriggio del 3

novembre 1907. Appena cadde il telo che copriva il gruppo scultoreo,

la folla rimase con il fiato sospeso a contemplare la figura

imponente e fiera di Angelo Brunetti, che, guardando in faccia il

nemico, si scopriva il petto, indicando di mirare al cuore. Ai suoi

piedi il figlio Lorenzo, in ginocchio e bendato, con la bocca

spalancata in un grido. Dal monumento fu escluso l’altro figlio,

Luigi, con un atto giudicato da Aldo Lombardi "antistorico ed

inumano". Ma Luigi Brunetti era un personaggio scomodo: su di lui

gravava il sospetto di essere stato l’esecutore materiale

dell’assassinio di Pellegrino Rossi, ministro dell’Interno del

governo pontificio, accoltellato il 15 novembre del 1848 nel palazzo

della Cancelleria.

Nel

1959, in occasione dell’apertura del sottovia del lungotevere

Arnaldo da Brescia, il monumento fu spostato di non molto, sul

lungotevere in Augusta, dove però i rami di due platani ne

ostacolavano la visibilità e il passaggio continuo delle macchine ne

compromettevano la conservazione. Ora sembra aver trovato una sede

degna e definitiva. La scorsa settimana, in occasione delle

celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, è stato

trasferito nel parco del Gianicolo, luogo simbolo del Risorgimento

romano, poco prima del cancello che dà su Porta San Pancrazio.

di

Cinzia Dal

Maso

|

|

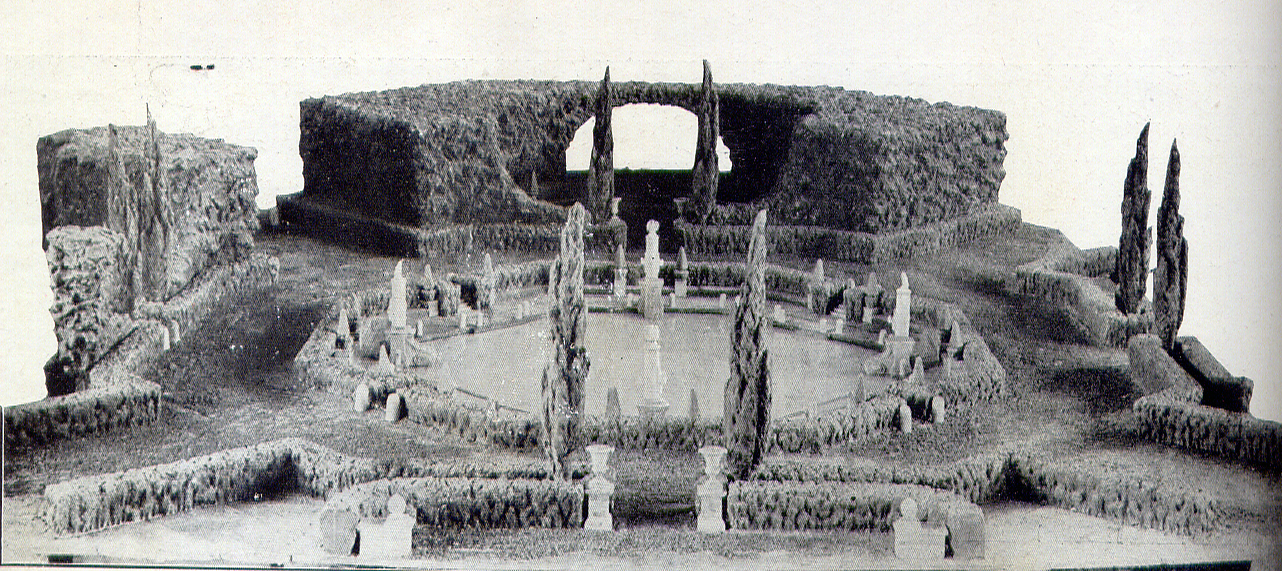

Fu inaugurata per il centenario

della Repubblica Romana |

|

La statua di Mazzini

attesa per molti anni

Il Fascismo

ostacolò decisamente la realizzazione del monumento perché opera del

Gran Maestro della Massoneria italiana, Ettore Ferrari

Nel

1880 il Governo italiano, presieduto da Francesco Crispi, decise di

erigere un monumento a Giuseppe Mazzini. Fu redatto un disegno di

legge, che venne dibattuto tra animate discussioni. Crispi voleva

che Mazzini fosse celebrato come sostenitore dell’Unità nazionale,

mentre i deputati dell’estrema sinistra chiedevano di mettere in

luce anche il credo repubblicano del fondatore della Giovane Italia.

Nel

luglio dello stesso anno venne nominata una specifica Commissione,

ma si dovette attendere il 1902 per incaricare dell’esecuzione del

monumento Ettore Ferrari (1845-1929), già autore della statua di

Giordano Bruno in piazza Campo de’ Fiori, che presentò subito un

progetto, approvato nel mese di maggio. Nel 1905 erano pronti anche

i bozzetti, ispirati alla forza del pensiero mazziniano, trasposta

in una rappresentazione continua, di tono eroico, con riferimenti ad

opere emblematiche del romanticismo. Il progetto, più complesso

rispetto ad altri monumenti dedicati alla celebrazione di uomini

illustri del Risorgimento, è stato in linea di massima rispettato.

Il monumento risulta composto da una statua in bronzo di Mazzini,

seduto in atteggiamento pensoso, posta al di sopra di un alto

basamento ornato da un fregio allegorico ad alto e altissimo

rilievo, con le figurazioni dell'idea Mazziniana: l'aspirazione alla

libertà che si concretizza nella Giovane Italia, il sacrificio per

la redenzione degli oppressi dalla tirannide, la lotta contro il

dispotismo, il turbine trionfale della rivoluzione e la

ricomposizione delle spoglie dei martiri. Nella parte posteriore,

sono effigiati all’interno di medaglioni alcuni promotori

dell’indipendenza italiana: Goffredo Mameli, Carlo Pisacane, Aurelio

Saffi, Maurizio Quadrio, Alberto Mario, Rosolino Pilo e Adriano

Lemmi. Non mancano chiari riferimenti alla Massoneria, di cui

Ferrari fu Gran Maestro dal 1904 al 1917. Tra le figure scolpite si

nota quella di un uomo dall’ampio grembiule di cuoio, cui una donna,

personificazione della Virtù, porge un martello e uno scalpello. Il

basamento in marmo bianco, rettangolare nella parte anteriore e

preceduto da un’ara, diventa semicircolare sul retro per recingere

un sacro boschetto. Non venne realizzato il tempietto dorico che

avrebbe dovuto contenere la statua di Mazzini, perché escluso dal

progetto nel 1911 dallo stesso Ferrari.

L’artista fu impegnato quasi trent’anni nella realizzazione

dell’opera, durante i quali non riuscì a saperne con certezza

nemmeno la collocazione definitiva. Probabilmente il maggiore

ostacolo alla realizzazione del monumento, che divenne

insormontabile durante il periodo fascista, fu proprio la nota

appartenenza del Ferrari alla Massoneria.

L’artista moriva nel 1929, lasciando le parti scultoree,

praticamente ultimate, nel giardino della propria abitazione; anche

la statua in bronzo era stata fusa e si trovava a Napoli, presso la

fonderia Laganà.

Solo

dopo la seconda Guerra Mondiale, nel 1948, venne presa la ferma

decisione di sistemare il monumento proprio nel luogo suggerito dal

Ferrari, alle pendici dell’Aventino, sul piazzale Romolo e Remo,

oggi dedicato a Ugo La Malfa, al centro di una vasta esedra,

interrotta da via di Valle Murcia e via delle Terme Deciane e

delimitata da un lungo sedile in travertino.

Per

mantenere la fedeltà al progetto originario, fu chiesta la

collaborazione del figlio dell’artista, Gian Giacomo Ferrari, che a

sua volta si fece aiutare dallo scultore Ettore Guastalla nella

ricomposizione delle parti scultoree.

Il

monumento venne finalmente inaugurato il 2 giugno 1949, in occasione

del centenario della Repubblica Romana.

Tra il

settembre del 1999 e il marzo del 2000, il monumento a Giuseppe

Mazzini è stato sottoposto a un radicale intervento di restauro per

sanare i danni causati dalla prolungata esposizione agli agenti

atmosferici e da atti vandalici. Per quanto riguarda questi ultimi,

alcune delle figure a tutto tondo risultavano prive di dita, mani e

in alcuni casi, persino della testa. Inoltre, alcune scritte a

vernice e pennarello imbrattavano la statua di bronzo, il marmo e il

travertino del basamento e dei sedili.

di Antonio Venditti |

|

SPECIALE RISORGIMENTO

- SPECCHIO ROMANO |

|

E’ OPERA

DI MARIO RUTELLI, FAMOSO PER LA FONTANA DELLE NAIADI |

|

IL

MONUMENTO EQUESTRE

DI ANITA GARIBALDI

Nel

1932 l’Italia fascista commemorò con una lunga serie di eventi il

cinquantenario della morte di Giuseppe Garibaldi. Al Palazzo delle

Esposizioni fu allestita una prestigiosa mostra garibaldina, mentre

furono pubblicati gli scritti dell’Eroe dei Due Mondi. Nel

1932 l’Italia fascista commemorò con una lunga serie di eventi il

cinquantenario della morte di Giuseppe Garibaldi. Al Palazzo delle

Esposizioni fu allestita una prestigiosa mostra garibaldina, mentre

furono pubblicati gli scritti dell’Eroe dei Due Mondi.

Le manifestazioni più importanti si svolsero

però a giugno. Il primo del mese ci fu il trasferimento a Roma dei

resti di Ana Maria De Jesus Ribeiro, meglio conosciuta come Anita,

inseparabile compagna di Garibaldi. Il giorno seguente i resti

furono tumulati in un loculo ai piedi del monumento eretto in sua

memoria sul Gianicolo. Il 4 giugno, alla presenza di un foltissimo

pubblico, delle autorità, di Vittorio Emanuele III, della regina

Elena in veste di madrina e di Benito Mussolini, il monumento fu

inaugurato, come testimonia un filmato dell’Istituto Luce.

Anita era nata in Brasile, nei pressi di

Laguna, Stato di Santa Caterina. Non se ne conosce la data di

nascita precisa, anche se la sua città le ha attribuito quella del

30 agosto 1821. Era già sposata con Manuel Duarte de Aguiar quando

incontrò Giuseppe Garibaldi nell'agosto del 1839 a Laguna. Lui se ne

innamorò perdutamente e fu ben presto ricambiato: già nell'ottobre

Anita era imbarcata su una nave con l’eroe e da allora per dieci

anni condivise l’inquieta e pericolosa vita di Garibaldi.

"Non meno fervida di me – la descriveva l'eroe

- per la sacrosanta causa dei popoli e per una vita avventurosa".

Nel 1842, dal momento che Manuel Duarte era morto, i due si poterono

sposare a Montevideo.

Nel 1847 Anita si imbarcò per l’Italia con i

figli Menotti, Teresita e Ricciotti. Il marito la seguì nell'ottobre

1848. Quando Garibaldi si recò alla difesa di Roma, non volle

portare con sé la donna per non farle correre troppi pericoli,

nonostante le sue proteste. Anita lo raggiunse solo a giugno, pochi

giorni prima che la Repubblica cadesse. Quando il 2 luglio 1849

Garibaldi abbandonò Roma, Anita era sofferente e al quarto mese di

gravidanza. La drammatica ritirata, i pericoli e le privazioni

d'ogni genere compromisero le condizioni della giovane donna, che

fu portata, allo stremo delle forze, nella fattoria Guiccioli, nei

pressi di Ravenna, dove spirò il 4 agosto del 1849. Garibaldi,

braccato dagli Austriaci, dovette lasciarla lì e venne tumulata

presso la chiesa delle Mandriole. Solo al ritorno dell’esilio, nel

1859, l’Eroe tornerà a prendere i suoi resti mortali per seppellirla

vicino alla madre, a Nizza. Finalmente nel 1932 Anita avrebbe potuto

riposare nel suo monumento sul Gianicolo, opera di Mario Rutelli,

sormontata dal dinamico bronzo (oggi puntellato per un leggero

cedimento) in cui la donna è raffigurata a cavallo, con i lunghi

capelli sciolti, mentre stringe al seno uno dei suoi figli, il

piccolo Menotti, e punta in alto una pistola. Il cavallo rampante e

l’espressione guerriera assimilano Anita a una moderna Amazzone. Lo

scultore raffigurò uno degli episodi della vita di Anita, avvenuto

nel 1840 presso San Simon (Rio Grande). La donna aveva appena

partorito in una casa di amici e Garibaldi l’aveva dovuta lasciare

per cercare delle vesti per lei e per il neonato. Nel frattempo, le

truppe imperiali si erano spinte fino a San Simon spargendo ovunque

il terrore. Anita, vestita della sola camicia, aveva preso tra le

braccia il figlio e, armata di pistola, aveva affrontato una furiosa

cavalcata notturna tra boschi e burroni, mettendosi in salvo.

Garibaldi, dopo averla cercata inutilmente nella casa, la ritrovò

nella foresta mente allattava tranquillamente il piccolo. Sulla base

del monumento, alcuni bassorilievi in bronzo rievocano altri episodi

della breve ma movimentata vita di Anita. che

fu portata, allo stremo delle forze, nella fattoria Guiccioli, nei

pressi di Ravenna, dove spirò il 4 agosto del 1849. Garibaldi,

braccato dagli Austriaci, dovette lasciarla lì e venne tumulata

presso la chiesa delle Mandriole. Solo al ritorno dell’esilio, nel

1859, l’Eroe tornerà a prendere i suoi resti mortali per seppellirla

vicino alla madre, a Nizza. Finalmente nel 1932 Anita avrebbe potuto

riposare nel suo monumento sul Gianicolo, opera di Mario Rutelli,

sormontata dal dinamico bronzo (oggi puntellato per un leggero

cedimento) in cui la donna è raffigurata a cavallo, con i lunghi

capelli sciolti, mentre stringe al seno uno dei suoi figli, il

piccolo Menotti, e punta in alto una pistola. Il cavallo rampante e

l’espressione guerriera assimilano Anita a una moderna Amazzone. Lo

scultore raffigurò uno degli episodi della vita di Anita, avvenuto

nel 1840 presso San Simon (Rio Grande). La donna aveva appena

partorito in una casa di amici e Garibaldi l’aveva dovuta lasciare

per cercare delle vesti per lei e per il neonato. Nel frattempo, le

truppe imperiali si erano spinte fino a San Simon spargendo ovunque

il terrore. Anita, vestita della sola camicia, aveva preso tra le

braccia il figlio e, armata di pistola, aveva affrontato una furiosa

cavalcata notturna tra boschi e burroni, mettendosi in salvo.

Garibaldi, dopo averla cercata inutilmente nella casa, la ritrovò

nella foresta mente allattava tranquillamente il piccolo. Sulla base

del monumento, alcuni bassorilievi in bronzo rievocano altri episodi

della breve ma movimentata vita di Anita.

Lo scultore Mario Rutelli era nato a Palermo il

4 aprile del 1859 e morì a Roma il 4 novembre del 1841. Fece i suoi

studi artistici all’Accademia di Palermo e li completò nella

capitale presso Giulio Monteverde. La sua opera più celebre e

discussa è la Fontana delle Naiadi in piazza della Repubblica a

Roma. Famosa anche la quadriga di bronzo sul teatro Politeama di

Palermo. Altre opere romane di Mario Rutelli sono una delle

quadrighe sul Vittoriano e il monumento a Nicola Spedalieri in

piazza Sforza Cesarini, vicino alla Chiesa Nuova.

Dell’argomento si parlerà a Nuova Spazio Radio

(88.100 MHz), a "Questa è Roma", il programma ideato e

condotto da Maria Pia Partisani, in studio con Livia Ventimiglia il

martedì dalle 14 alle 15 e in replica il sabato dalle 10 alle 11.

di Cinzia

Dal Maso |

|

SPECIALE RISORGIMENTO

- SPECCHIO ROMANO |

|

FU

COSTRUITO GRAZIE AGLI ITALIANI EMIGRATI IN ARGENTINA |

|

IL

FARO TRICOLORE DEL GIANICOLO

Nelle ricorrenze nazionali, potenti fasci di luce tricolori

illuminano le notti romane: vengono dal Faro del Gianicolo,

elevato nel 1911, in occasione del primo cinquantenario

della creazione del Regno d’Italia, grazie ai fondi raccolti

dagli Italiani emigrati in Argentina. Il luogo in cui è

stato collocato, oltre a essere molto elevato, ha anche un

significato simbolico per essere stato teatro degli scontri

per la difesa della Repubblica romana del 1849.

Il Faro è opera dell’architetto

piacentino Manfredo Manfredi (1859 – 1927), che realizzò

anche la tomba di Vittorio Emanuele II all’interno del

Pantheon, il progetto del palazzo del Viminale, e contribuì

a portare a termine il Vittoriano.

Realizzato in pietra bianca di

Botticino, è alto 20 metri e si ispira alle forme dell’arte

classica.

Su una base circolare con diametro di

dieci metri si innalza una tozza colonna sovrastata da un

capitello su cui corre la dedica: "A ROMA CAPITALE GLI

ITALIANI D’ARGENTINA. MCMXI". Sopra al capitello è una sorta

di ara circolare ornata da quattro erme con protomi leonine,

collegate da festoni. Sopra a tutto, la lanterna,

raggiungibile attraverso la scala a chiocciola che conduce

al capitello e poi attraverso una scala a pioli di ferro.

Nella base del Faro sono stati ricavati tre locali: l’atrio

di ingresso alla scala e due ambienti di servizio e

deposito, situati nello spazio circolare che corre intorno

alla scala.

La balconata del Faro, che guarda verso

il carcere di Regina Coeli, a cui è molto vicina in linea

d’aria, era utilizzata fino a qualche tempo fa dai familiari

dei detenuti per comunicare con i loro parenti: una pratica

in effetti vietata, ma tollerata dalle forze dell’ordine,

purché i messaggi riguardassero esclusivamente notizie

importanti e urgenti.

di Annalisa

Venditti |

|

SPECIALE RISORGIMENTO

- SPECCHIO ROMANO |

|

EDIFICATA DA

AURELIANO, TRASFORMATA DA URBANO VIII E RIFATTA DA PIO IX |

|

Porta S. Pancrazio

attraverso i secoli

La

cinta muraria voluta nel III secolo dall’imperatore Aureliano

racchiudeva anche buona parte del Trastevere in una sorta di grande

triangolo con il vertice meridionale sul Gianicolo, dove si apriva

la porta Aurelia, per far uscire la via omonima. Per la vicinanza

con il sepolcro, le catacombe e poi la chiesa di San Pancrazio, fin

dal V secolo prese il nome di porta San Pancrazio. Nelle sue

vicinanze, allo sbocco dell’Acquedotto di Traiano, si trovavano i

mulini pubblici, rimasti in funzione fino al tardo medioevo. Almeno

fino al XV secolo, si usava concedere in appalto o in vendita a

privati le porte cittadine, per la riscossione del pedaggio sul

transito. Un documento dell’Archivio vaticano del 1474 rende noto

che in quell’epoca la rata semestrale da pagare per l’appalto di

porta San Pancrazio era di 25 fiorini: una somma piuttosto modesta,

cui doveva corrispondere un altrettanto modesto traffico in entrata

e uscita da quella porta. La

cinta muraria voluta nel III secolo dall’imperatore Aureliano

racchiudeva anche buona parte del Trastevere in una sorta di grande

triangolo con il vertice meridionale sul Gianicolo, dove si apriva

la porta Aurelia, per far uscire la via omonima. Per la vicinanza

con il sepolcro, le catacombe e poi la chiesa di San Pancrazio, fin

dal V secolo prese il nome di porta San Pancrazio. Nelle sue

vicinanze, allo sbocco dell’Acquedotto di Traiano, si trovavano i

mulini pubblici, rimasti in funzione fino al tardo medioevo. Almeno

fino al XV secolo, si usava concedere in appalto o in vendita a

privati le porte cittadine, per la riscossione del pedaggio sul

transito. Un documento dell’Archivio vaticano del 1474 rende noto

che in quell’epoca la rata semestrale da pagare per l’appalto di

porta San Pancrazio era di 25 fiorini: una somma piuttosto modesta,

cui doveva corrispondere un altrettanto modesto traffico in entrata

e uscita da quella porta.

Non

sappiamo di preciso quale fosse la sua forma originaria. La pianta

di Roma del Maggi del 1625 ce la mostra a un solo fornice affiancato

da due torri, ma evidenzia anche il pessimo stato di conservazione

di quel tratto di mura. Difatti, la porta fu quasi del tutto

ricostruita qualche anno dopo, sotto il pontificato di Urbano VIII

(1623-44), da Mattia de’ Rossi, discepolo di Gian Lorenzo Bernini,

che conservò solo la controporta merlata, riconoscibile ancora nelle

incisioni del Rossini del 1829.

Nel

1849 il Gianicolo fu teatro della drammatica difesa della Repubblica

Romana dagli assalti delle truppe francesi del generale Oudinot. Il

13 giugno i cannoni francesi aprirono nella porta una grossa

breccia. Tra coloro che accorsero a difenderla c’era la giovane

Colomba Antonietti, che combatteva accanto al marito travestita da

uomo e morì per una palla di cannone che la colpì di rimbalzo.

La

porta venne presa nuovamente di mira il 21 giugno, quando i francesi

iniziarono a sparare da distanza ravvicinata contro i suoi bastioni,

aprendovi tre brecce. Il 24 giugno nell’assalto alle mura presso la

porta uno dei primi a soccombere, ferito a morte, fu il

diciassettenne Emilio Morosini. Quando la repubblica cadde, insieme

con le speranze dei patrioti, nemmeno della porta restava molto in

piedi.

Restaurato il governo pontificio, Pio IX incaricò della sua

ricostruzione l’architetto Virginio Vespignani (1808 – 82), che la

edificò nel 1854 nelle sobrie e solenni forme attuali. Sull’attico

un’iscrizione latina in cui si

legge: PORTAM PRAESIDIO URBIS IN IANICULO VERTICE / AB URBANO VIII

PONT. MAX. EXTRUCTAM COMMUNITAM / BELLI IMPETU AN. CHRIST. MDCCCLIV

DISIECTAM / PIUS IX PONT. MAXIMUS / TABERNA PRAESIDIARIS EXCEPIENDIS

/ DIAETA VECTIGALIBUS EXIGENDIS / RESTITUIT / ANNO DOMINI MDCCCLIV

PONTIFICATUS VIII / ANGELI GALLI EQ TORQUATO PRAEFECTO AERARII

CURATORI. La sua traduzione suona così: "Pio IX Pontefice Maximo

nell'anno 1854, settimo del suo pontificato, ricostruì, come dimora

per i soldati del presidio e come padiglione per esigere le gabelle,

la porta fortificata costruita a presidio della città sulla sommità

del Gianicolo dal Pontefice Maximo Urbano VIII, distrutta

dall'impeto della guerra nel 1854, a cura di A. G. Torquato prefetto

dell'erario". si

legge: PORTAM PRAESIDIO URBIS IN IANICULO VERTICE / AB URBANO VIII

PONT. MAX. EXTRUCTAM COMMUNITAM / BELLI IMPETU AN. CHRIST. MDCCCLIV

DISIECTAM / PIUS IX PONT. MAXIMUS / TABERNA PRAESIDIARIS EXCEPIENDIS

/ DIAETA VECTIGALIBUS EXIGENDIS / RESTITUIT / ANNO DOMINI MDCCCLIV

PONTIFICATUS VIII / ANGELI GALLI EQ TORQUATO PRAEFECTO AERARII

CURATORI. La sua traduzione suona così: "Pio IX Pontefice Maximo

nell'anno 1854, settimo del suo pontificato, ricostruì, come dimora

per i soldati del presidio e come padiglione per esigere le gabelle,

la porta fortificata costruita a presidio della città sulla sommità

del Gianicolo dal Pontefice Maximo Urbano VIII, distrutta

dall'impeto della guerra nel 1854, a cura di A. G. Torquato prefetto

dell'erario".

La

porta tornò alla ribalta delle cronache il 20 settembre del 1870,

quando vi penetrarono le truppe del generale Bixio, in contemporanea

ai bersaglieri che aprirono la breccia di Porta Pia.

Attualmente nella porta hanno sede l’Associazione Nazionale Veterani

e Reduci Garibaldini e il Museo Garibaldino, dedicato anche alla

Divisione italiana partigiana Garibaldi, attiva in Jugoslavia tra il

1943 e il 1945.

Nel

vero e proprio Museo Garibaldino le pareti, le bacheche e le vetrine

ospitano cimeli di vario tipo, alcuni dei quali relativi all’Eroe

dei due Mondi e ai suoi familiari. Non mancano ricordi della

Repubblica Romana e camicie rosse di ufficiali e di semplici

soldati.

Il

Museo attualmente è chiuso al pubblico per consentirne la

risistemazione interna.

di Antonio

Venditti e Cinzia

Dal Maso |

|

|

|

GLI

AVVENIMENTI PIÙ TRAGICI E GLORIOSI SI VERIFICARONO A GIUGNO |

|

La Repubblica Romana

compie centosessanta anni

Il

9 febbraio del 1849 – 160 anni or sono - veniva proclamata la

Repubblica Romana, una parentesi rivoluzionaria che avrebbe avuto

vita breve e sarebbe caduta il 3 luglio sotto le bombe francesi del

generale Oudinot. Proprio in questo mese di giugno ricorre

l’anniversario dei giorni più caldi, tragici e gloriosi di

quell’avventura. Nella notte tra sabato 2 e domenica 3 l’attacco

dell’artiglieria francese prese di sorpresa gli avamposti e riuscì a

conquistare il Convento di San Pancrazio e Villa Corsini, ossia il

casino dei Quattro Venti. Alle prime luci dell’alba tutto il

Gianicolo era un campo di battaglia, raggiunto fin dalle 5 del

mattino dallo stesso Garibaldi. I combattimenti infuriavano

soprattutto intorno a Villa Corsini, riconquistata e persa dai

volontari numerose volte, come ricorda Cesare Pascarella: "S’entrava

ner portone, pe’ le scale, / Pe’ le camere, fra le baricate / De

sedie e tavolini, pe’ le sale, / A mozzichi, a spintoni, a

sciabolate, / Co’ qualunqu’arma, come se poteva, / Fra fiamme, foco,

strilli, sangue, morte, / Se cacciaveno via; se rivinceva; / Se

rivinceva; ma nun ce fu verso / De spuntalla. Fu preso pe’ tre vorte

/ De fila e pe’ tre vorte fu riperso". In quegli inutili tentativi

s’immolò tanta parte dei difensori di Roma: morirono Francesco

Daverio, il ventiduenne Enrico Dandolo, Gaetano Bonnet, Angelo

Masina. Tra i feriti Emilio Dandolo e Goffredo Mameli, colpito per

errore dalla baionetta di un bersagliere, destinato a una

lunghissima agonia per cancrena, che lo porterà alla morte il 6

luglio. Il

9 febbraio del 1849 – 160 anni or sono - veniva proclamata la

Repubblica Romana, una parentesi rivoluzionaria che avrebbe avuto

vita breve e sarebbe caduta il 3 luglio sotto le bombe francesi del

generale Oudinot. Proprio in questo mese di giugno ricorre

l’anniversario dei giorni più caldi, tragici e gloriosi di

quell’avventura. Nella notte tra sabato 2 e domenica 3 l’attacco

dell’artiglieria francese prese di sorpresa gli avamposti e riuscì a

conquistare il Convento di San Pancrazio e Villa Corsini, ossia il

casino dei Quattro Venti. Alle prime luci dell’alba tutto il

Gianicolo era un campo di battaglia, raggiunto fin dalle 5 del

mattino dallo stesso Garibaldi. I combattimenti infuriavano

soprattutto intorno a Villa Corsini, riconquistata e persa dai

volontari numerose volte, come ricorda Cesare Pascarella: "S’entrava

ner portone, pe’ le scale, / Pe’ le camere, fra le baricate / De

sedie e tavolini, pe’ le sale, / A mozzichi, a spintoni, a

sciabolate, / Co’ qualunqu’arma, come se poteva, / Fra fiamme, foco,

strilli, sangue, morte, / Se cacciaveno via; se rivinceva; / Se

rivinceva; ma nun ce fu verso / De spuntalla. Fu preso pe’ tre vorte

/ De fila e pe’ tre vorte fu riperso". In quegli inutili tentativi

s’immolò tanta parte dei difensori di Roma: morirono Francesco

Daverio, il ventiduenne Enrico Dandolo, Gaetano Bonnet, Angelo

Masina. Tra i feriti Emilio Dandolo e Goffredo Mameli, colpito per

errore dalla baionetta di un bersagliere, destinato a una

lunghissima agonia per cancrena, che lo porterà alla morte il 6

luglio.

Avrebbe

detto Garibaldi: "Il tre giugno decise della sorte di Roma...Il

Vascello solo si sostenne fino all’ultimo, per la bravura di Medici

e della sua gente; e quando si abbandonò alla fine, non rimaneva di

quell’esteso edifizio che un mucchio di macerie".

Ascoltiamo

ancora i versi di Pascarella: "Nun c’era più che Medici

ar Vascello. / Er

resto tutto quanto era perduto. / Nun ce restava in piede antro che

quello. / Ma ce rimase lì fino a la fine: / Fin che er muro, li

sassi, li mattoni, / Fin che le pietre de li cornicioni / Nun

staveno giù drento a le cantine. / E lì, fra assarti, mine,

contromine, / Tutti li reggimenti e li cannoni, / Fin che nun volle

lui, non furno boni / De fallo scegne’ giù da le rovine. / Ché, dar

principio che ce s’era messo, / Più loro li francesi ce provaveno /

A cacciallo, e più lui sempre lo stesso. / Imperterrito sempre e

sempre in cima / A le macerie, se lo ritrovaveno / ‘Gni giorno

sempre lì peggio de prima". Ascoltiamo

ancora i versi di Pascarella: "Nun c’era più che Medici

ar Vascello. / Er

resto tutto quanto era perduto. / Nun ce restava in piede antro che

quello. / Ma ce rimase lì fino a la fine: / Fin che er muro, li

sassi, li mattoni, / Fin che le pietre de li cornicioni / Nun

staveno giù drento a le cantine. / E lì, fra assarti, mine,

contromine, / Tutti li reggimenti e li cannoni, / Fin che nun volle

lui, non furno boni / De fallo scegne’ giù da le rovine. / Ché, dar

principio che ce s’era messo, / Più loro li francesi ce provaveno /

A cacciallo, e più lui sempre lo stesso. / Imperterrito sempre e

sempre in cima / A le macerie, se lo ritrovaveno / ‘Gni giorno

sempre lì peggio de prima".

Al 13

giugno si ascrive uno degli episodi più commoventi dell’epopea

garibaldina. A Porta San Pancrazio, mentre tenta di riparare le

barricate con sacchi di sabbia, un giovanissimo soldato viene

colpito di rimbalzo da una palla di cannone che gli spezza le reni.

Un ufficiale si getta su di lui in preda alla disperazione e gli

copre il volto di baci. Il soldato è Colomba Antonietti, che si è

tagliata i capelli e veste una divisa maschile per combattere al

fianco del marito, il conte Luigi Porzi, l’ufficiale che da quel

giorno vivrà nel culto della sposa persa così tragicamente.

Garibaldi avrebbe malinconicamente confidato nelle sue memorie:

"quella donna mi ricorda la mia povera Anita: anch’essa era sì

tranquilla e sì coraggiosa in mezzo al fuoco".

I

combattimenti sarebbero ripresi più aspri che mai il 27 e il 28

giugno. Il 29 Luciano Manara scrisse, riferendosi ai Francesi:

"Vinceranno...Ma ogni maceria sarà difesa. Ogni rovina che copre

cadaveri dei nostri è salita da altri che vi muoiono anziché

cederla. Roma in questo momento è grande, grande come le sue

memorie, come i monumenti che la ornano e che il barbaro sta

bombardando". Alle due del mattino del 30 giugno i francesi

attaccarono. Teatro degli scontri fu Villa Spada, sempre sul

Gianicolo, dove caddero tra gli altri Emilio Morosini e Luciano

Manara, spirato tra le braccia di Emilio Dandolo. Le cannonate degli

assalitori rasero al suolo Porta San Pancrazio. Alle 10 di quello

stesso giorno Mazzini riunì il consiglio della Repubblica a Palazzo

Corsini alla Lungara. La decisione presa fu dolorosa ma inevitabile:

"in nome di Dio e del popolo, l’Assemblea Costituente Romana cessa

da una difesa resa impossibile e resta al suo posto".

di

Cinzia Dal Maso |

|

SPECIALE RISORGIMENTO

- SPECCHIO ROMANO |

|

E’

DEDICATA AL GIOVANE CIOCIARO DOMENICO SUBIACO |

|

La scalea

del Tamburino

La

rampa che da via Dandolo scende in viale Glorioso si chiama scalea

del Tamburino, ma pochi sanno che è dedicata a un giovane ciociaro,

Domenico Subiaco, nato a Ripi il 4 dicembre 1832 da due contadini,

Giovanni e Angela Maria Paparelli. Appena sedicenne, nel 1849 volle

essere tra i difensori della Repubblica Romana. Per la sua statura,

non fu ritenuto adatto al combattimento. Non gli venne affidato un

fucile, ma fu nominato tamburino del I Reggimento Fanteria e come

tale prese parte a più di una battaglia. Nella fatidica giornata del

3 giugno era sul Gianicolo, sotto il fuoco del generale Oudinot.

Come racconta Ceccarius,

Domenico suonò l’allarme e la carica. Poi, "al grido di ‘Viva

l'Italia!’’"Viva Roma!’, raccolse il fucile di un soldato caduto al

suo fianco, spianandolo contro il nemico, ma una palla francese lo

colpì nel mezzo della fronte".

L’episodio è riferito anche da un testimone oculare, Camillo

Ravioli: "dall’alto della porta di S. Pancrazio tirò a petto

scoperto gettata l'uniforme - e lo vid’io nel mattino di quel giorno

stesso 3 giugno - da dieci a dodici colpi contro i francesi che

assalivano il bastione ottavo, facendosi porgere l'arma carica dai

compagni che gli erano di sotto, finché una palla nemica lo colpì

nel parietale sinistro e lo gettò rovescio e moribondo a basso".

Bisognò

aspettare il 1891 perché la scalea presso il quale era caduto il

ragazzo gli venisse dedicata. Poi nient’altro, nemmeno una targa con

qualche nota biografica che aiuti a identificare il "tamburino".

Almeno

la sua terra d’origine non è stata immemore e nella piazza della

Libertà di Frosinone, in un monumento dello scultore Ernesto Biondi,

Domenico Subiaco è raffigurato insieme a molti altri patrioti. Nel

1911 anche Ripi ha dedicato una lapide al suo "figlio eroico" che

"giacque sedicenne" incitando "gli eroi di Roma" "contro lo

straniero invasore".

di Cinzia

Dal Maso |

|

SPECIALE RISORGIMENTO

- SPECCHIO ROMANO |

|

COSTRUITE DA URBANO VIII, CANNONEGGIATE DAI FRANCESI E RESTAURATE DA

PIO IX |

|

UNA PASSEGGIATA NELLA

STORIA:

LE MURA GIANICOLENSI

Durante

la "Guerra di Castro" contro i Farnese, il papa Urbano VIII

Barberini volle rinforzare le difese di Roma, che non risultava

sufficientemente protetta nella parte a destra del Tevere. Le

cosiddette mura Gianicolensi furono iniziate il 15 luglio del 1641

con una serie di misurazioni e condotte a termine a tempo di record,

nel 1643. Il progetto fu affidato all’architetto militare Giulio

Buratti e all’architetto Marcantonio De Rossi, che godeva della

protezione della potentissima donna Olimpia Maidalchini. La nuova

cinta mutò sostanzialmente il sistema delle murature preesistenti.

La porta Santo Spirito e il vicino bastione del Sangallo divennero

inutili, come la porta Settimiana. L’antica porta Portuensis, del

recinto di Aureliano, che si trovava 453 metri oltre il nuovo muro,

fu abbattuta e sostituita dalla porta Portese, che fu ultimata solo

nel 1644, quando Urbano VIII era morto. Per questo reca lo stemma

del suo successore, Innocenzo X. In corrispondenza della porta San

Pancrazio, invece, il nuovo muro veniva praticamente a coincidere

con quello di epoca romana. La porta però, in pessimo stato di

conservazione, veniva quasi del tutto ricostruita. Il De Rossi

conservò solo la controporta merlata, riconoscibile ancora nelle

incisioni del Rossini del 1829. Si può seguire il tracciato delle

mura partendo dalla parte più bassa, quella di porta Portese. Dopo

un breve tratto diretto a nord-ovest, il muro si dirige verso

sud-ovest e raggiunge largo Bernardino da Feltre, dove doveva

incrociare la cinta di Aureliano. Nulla resta del bastione che si

elevava in corrispondenza di viale Trastevere, vittima degli

sventramenti di epoca umbertina. Il muro riprende lungo via Aurelio

Saffi - dove risulta inizialmente piuttosto basso per l’innalzamento

del piano stradale - e sale sulla collina di Monte Verde. Giunti a

largo Berchet piega quasi ad angolo retto, costeggiato da viale

delle Mura Gianicolensi. Da qui fino all’incrocio con via Fratelli

Bonnet il muro racchiude il giardino di villa Sciarra e nell’area

interna è solo parzialmente visibile, perché per la massima parte

coperto da un terrapieno. A metà di questo percorso, nella gola tra

due bastioni, si apre una posterula, utilizzata come ingresso

secondario a villa Sciarra, attraversando la quale si può avere

un’idea del notevole spessore della base del muro. Proprio a partire

da largo Berchet il muro presenta tutta una serie di rattoppi,

evidenziati da biffe bianche, che ricordano i restauri effettuati da

Pio IX per chiudere le brecce aperte nel giugno del 1849 dai

cannoneggiamenti dei francesi che assediavano la Repubblica Romana.

Si può infatti vedere lo stemma di Pio IX con la data 1849 in numeri

romani. Sulla parte di muro originario, invece, è ancora presente lo

stemma di Urbano VIII con le api dei Barberini. Su via Fratelli

Bonnet sono stati aperti – per ragioni di viabilità – due moderni

fornici, i cosiddetti "Archi di villa Sciarra". Il muro riprende

dunque a salire. Anche qui le lapidi testimoniano i danni prodotti

dall’assedio francese. Durante

la "Guerra di Castro" contro i Farnese, il papa Urbano VIII

Barberini volle rinforzare le difese di Roma, che non risultava

sufficientemente protetta nella parte a destra del Tevere. Le

cosiddette mura Gianicolensi furono iniziate il 15 luglio del 1641

con una serie di misurazioni e condotte a termine a tempo di record,

nel 1643. Il progetto fu affidato all’architetto militare Giulio

Buratti e all’architetto Marcantonio De Rossi, che godeva della

protezione della potentissima donna Olimpia Maidalchini. La nuova

cinta mutò sostanzialmente il sistema delle murature preesistenti.

La porta Santo Spirito e il vicino bastione del Sangallo divennero

inutili, come la porta Settimiana. L’antica porta Portuensis, del

recinto di Aureliano, che si trovava 453 metri oltre il nuovo muro,

fu abbattuta e sostituita dalla porta Portese, che fu ultimata solo

nel 1644, quando Urbano VIII era morto. Per questo reca lo stemma

del suo successore, Innocenzo X. In corrispondenza della porta San

Pancrazio, invece, il nuovo muro veniva praticamente a coincidere

con quello di epoca romana. La porta però, in pessimo stato di

conservazione, veniva quasi del tutto ricostruita. Il De Rossi

conservò solo la controporta merlata, riconoscibile ancora nelle

incisioni del Rossini del 1829. Si può seguire il tracciato delle

mura partendo dalla parte più bassa, quella di porta Portese. Dopo

un breve tratto diretto a nord-ovest, il muro si dirige verso

sud-ovest e raggiunge largo Bernardino da Feltre, dove doveva

incrociare la cinta di Aureliano. Nulla resta del bastione che si

elevava in corrispondenza di viale Trastevere, vittima degli

sventramenti di epoca umbertina. Il muro riprende lungo via Aurelio

Saffi - dove risulta inizialmente piuttosto basso per l’innalzamento

del piano stradale - e sale sulla collina di Monte Verde. Giunti a

largo Berchet piega quasi ad angolo retto, costeggiato da viale

delle Mura Gianicolensi. Da qui fino all’incrocio con via Fratelli

Bonnet il muro racchiude il giardino di villa Sciarra e nell’area

interna è solo parzialmente visibile, perché per la massima parte

coperto da un terrapieno. A metà di questo percorso, nella gola tra

due bastioni, si apre una posterula, utilizzata come ingresso

secondario a villa Sciarra, attraversando la quale si può avere

un’idea del notevole spessore della base del muro. Proprio a partire

da largo Berchet il muro presenta tutta una serie di rattoppi,

evidenziati da biffe bianche, che ricordano i restauri effettuati da

Pio IX per chiudere le brecce aperte nel giugno del 1849 dai

cannoneggiamenti dei francesi che assediavano la Repubblica Romana.

Si può infatti vedere lo stemma di Pio IX con la data 1849 in numeri

romani. Sulla parte di muro originario, invece, è ancora presente lo

stemma di Urbano VIII con le api dei Barberini. Su via Fratelli

Bonnet sono stati aperti – per ragioni di viabilità – due moderni

fornici, i cosiddetti "Archi di villa Sciarra". Il muro riprende

dunque a salire. Anche qui le lapidi testimoniano i danni prodotti

dall’assedio francese.  La

prima, di Pio IX, reca gli stemmi Odescalchi, Mastai Ferretti e del

Comune di Roma. Un’altra è stata apposta dopo l’unità d’Italia, il 4

giugno 1871, per onorare "la memoria di coloro che combattendo

strenuamente caddero in difesa della patria". Si giunge quindi nel

punto più elevato dell’intera fortificazione, a porta San Pancrazio,

anch’essa distrutta dagli eventi bellici del 1849 e ricostruita nel

1854 dall’architetto Virginio Vespignani (1808 – 82), in forme

sobrie e solenni. Il muro ora scende lungo il viale delle Mura

Aurelie. Dopo il primo bastione si nota un’edicola in travertino con

al centro una statua di Sant’Andrea, con un’iscrizione che ricorda

come proprio in quel punto fosse stata ritrovata la testa di

Sant’Andrea apostolo, abbandonata dal ladro che l’aveva trafugata. La

prima, di Pio IX, reca gli stemmi Odescalchi, Mastai Ferretti e del

Comune di Roma. Un’altra è stata apposta dopo l’unità d’Italia, il 4

giugno 1871, per onorare "la memoria di coloro che combattendo

strenuamente caddero in difesa della patria". Si giunge quindi nel

punto più elevato dell’intera fortificazione, a porta San Pancrazio,

anch’essa distrutta dagli eventi bellici del 1849 e ricostruita nel

1854 dall’architetto Virginio Vespignani (1808 – 82), in forme

sobrie e solenni. Il muro ora scende lungo il viale delle Mura

Aurelie. Dopo il primo bastione si nota un’edicola in travertino con

al centro una statua di Sant’Andrea, con un’iscrizione che ricorda

come proprio in quel punto fosse stata ritrovata la testa di

Sant’Andrea apostolo, abbandonata dal ladro che l’aveva trafugata.

Dopo

circa un chilometro, il muro di Urbano VIII si congiunge al bastione

fatto erigere nel 1568 da Pio V, presso l’attuale palazzo di

Propaganda Fide e poco prima del largo di porta Cavalleggeri. In

quest’ultimo tratto sono murati ben 12 stemmi di Urbano VIII e 3 di

Pio IX.

di Cinzia

Dal Maso |

|

SPECIALE RISORGIMENTO

- SPECCHIO ROMANO |

|

IL 3

GIUGNO DEL 1849 GARIBALDINI E FRANCESI SI CONTESERO IL POSSESSO DI

VILLA CORSINI |

|

LA STORICA BATTAGLIA DEI

QUATTRO VENTI

Il

15 maggio del 1849, la storia della Repubblica Romana sembrava

essere giunta a una svolta. Era stata raggiunta quella che sembrava

una vittoria della diplomazia di Mazzini: una tregua d’armi con i

Francesi di 20 giorni, pattuita con il plenipotenziario Lesseps, cui

seguì un trattato secondo il quale l’armata francese doveva essere

considerata dai romani "un’armata

amica che viene a concorrere alla difesa del loro territorio". Il

15 maggio del 1849, la storia della Repubblica Romana sembrava

essere giunta a una svolta. Era stata raggiunta quella che sembrava

una vittoria della diplomazia di Mazzini: una tregua d’armi con i

Francesi di 20 giorni, pattuita con il plenipotenziario Lesseps, cui

seguì un trattato secondo il quale l’armata francese doveva essere

considerata dai romani "un’armata

amica che viene a concorrere alla difesa del loro territorio".

Il re

francese Luigi Napoleone, però, la pensava diversamente. Il 29

maggio inviò due dispacci, uno al gen. Oudinot per ordinargli di

procedere all’assalto di Roma e l’altro a Lesseps, intimandogli di

tornare in Francia. Oudinot, secondo una sorta di codice

cavalleresco dell’epoca, annunciò che avrebbe ripreso i

combattimenti lunedì 4 giugno. Il generale, però, non fu di parola.

Con un’azione che venne considerata un vero e proprio tradimento,

nella notte tra il 2 e il 3 giugno due colonne francesi sorpresero i

difensori nel sonno e si impadronirono delle ville Pamphili, Corsini

e Valentini, tutte posizioni strategiche d grande importanza.

Garibaldi, ancora sofferente per la caduta di Velletri, accorse sul

Gianicolo la mattina del 3, arrivandovi alle 5 e mezzo. Con lui

erano la legione italiana e i bersaglieri lombardi, che per tutta la

giornata tentarono di recuperare le posizioni perdute, nonostante la

loro incredibile inferiorità numerica. Particolarmente cruenti

furono gli assalti a villa Corsini, conosciuta anche come il casino

dei Quattro Venti, riconquistata e persa più volte. Durante un

attacco dei lancieri morirono il generale Masina, vari soldati, il

porta bandiera Pier Antonio Zamboni, il tenente aiutante Pietro

Scalcerle e numerosi ufficiali del Galletti. Poco dopo fu la volta

dei legionari guidati da Nino Bixio, che fu gravemente ferito. In

uno degli assalti riportò ferite mortali Francesco Daverio, capo

dello stato maggiore della legione. Tra le 8 e le 9 del mattino

intervennero i bersaglieri lombardi di Luciano Manara, subendo

enormi perdite. Quel giorno Goffredo Mameli riportò la ferita al

ginocchio che lo avrebbe fatto morire di cancrena. All’epopea di

villa Corsini Cesare Pascarella ha dedicato alcuni dei più bei versi

della sua "Storia nostra": "Se seppe che er nemico era padrone / Già

der casino de le Quattro Venti. / Pe’ riportaje via la posizione /

Se cominciorno li combattimenti. / E dar primo momento che sorgeva /

La luce, che s’uscì for da le Porte, / Fino all’ultimo che ce se

vedeva, / Se fece tutto!...Ma non ce fu verso / De spuntalla! Fu

preso pe’ tre vorte / De fila e pe’ tre vorte fu riperso. / Eppure,

come daveno er segnale / (Mentre da le finestre e le ferrate /

Veniva giù l’inferno!), dar viale / se rimontava su le scalinate; /

S’entava ner portone, pe’ le scale, / Pe’ le camere, fra le baricate

/ De sedie e tavolini, pe’ le sale, / A mozzichi, a spintoni, a

sciabolate, / Co’ qualunqu’arma, come se poteva, / Fra fiamme, foco,

strilli, sangue, morte, / Se cacciaveno via; se rivinceva; / Se

rivinceva; ma nun ce fu verso / De spuntalla. Fu preso pe’ tre vorte

/ de fila e pe’ tre vorte fu riperso. / L’urtima, er tetto in cima

già fumava; / Travi, soffitti, mura s’abbruciaveno, / Pe’ le camere

ormai se camminava / Su li morti che se carbonizzaveno; / E a ‘gni

razzo, a ‘gni bomba che schioppava / Ne le camere che se

sfracellaveno, / Mentre che se feriva e s’ammazzava, / Travi,

soffitti...giù!, se sprofonnaveno. / E pure, sai? Finché nun fu

distrutto, / Finché ce furno muri, scale, porte / Pe’ ripotecce

entrà, se provò tutto; / Se provò tutto; ma nun ce fu verso / De

spuntalla. Fu preso per tre vorte / De fila e pe’ tre vorte fu

riperso". al

ginocchio che lo avrebbe fatto morire di cancrena. All’epopea di

villa Corsini Cesare Pascarella ha dedicato alcuni dei più bei versi

della sua "Storia nostra": "Se seppe che er nemico era padrone / Già

der casino de le Quattro Venti. / Pe’ riportaje via la posizione /

Se cominciorno li combattimenti. / E dar primo momento che sorgeva /

La luce, che s’uscì for da le Porte, / Fino all’ultimo che ce se

vedeva, / Se fece tutto!...Ma non ce fu verso / De spuntalla! Fu

preso pe’ tre vorte / De fila e pe’ tre vorte fu riperso. / Eppure,

come daveno er segnale / (Mentre da le finestre e le ferrate /

Veniva giù l’inferno!), dar viale / se rimontava su le scalinate; /

S’entava ner portone, pe’ le scale, / Pe’ le camere, fra le baricate

/ De sedie e tavolini, pe’ le sale, / A mozzichi, a spintoni, a

sciabolate, / Co’ qualunqu’arma, come se poteva, / Fra fiamme, foco,

strilli, sangue, morte, / Se cacciaveno via; se rivinceva; / Se

rivinceva; ma nun ce fu verso / De spuntalla. Fu preso pe’ tre vorte

/ de fila e pe’ tre vorte fu riperso. / L’urtima, er tetto in cima

già fumava; / Travi, soffitti, mura s’abbruciaveno, / Pe’ le camere

ormai se camminava / Su li morti che se carbonizzaveno; / E a ‘gni

razzo, a ‘gni bomba che schioppava / Ne le camere che se

sfracellaveno, / Mentre che se feriva e s’ammazzava, / Travi,

soffitti...giù!, se sprofonnaveno. / E pure, sai? Finché nun fu

distrutto, / Finché ce furno muri, scale, porte / Pe’ ripotecce

entrà, se provò tutto; / Se provò tutto; ma nun ce fu verso / De

spuntalla. Fu preso per tre vorte / De fila e pe’ tre vorte fu

riperso".

Il

casino dei Quattro Venti, con la sua caratteristica pianta quadrata

con quattro ingressi al centro di ogni lato e salone centrale, era

rimasto irrimediabilmente compromesso. Poco restava dei frontoni

guarniti di ghirlande e dei vasi di fiori che il pittore olandese

Jan Philip Koelman aveva visto splendere al mattino sotto i raggi

del sole nascente. I suoi resti furono inglobati nell’Arco

quadrifronte dei Quattro Venti, costruito tra il 1856 e il 1859

dall’architetto Andrea Busiri Vici, che oggi si innalza presso

l’ingresso di villa Pamphili. L’arco riutilizza anche le strutture

murarie del piano d’imposta e parte del mattonato. E’ decorato con

statue dei venti e con lo stemma di papa Innocenzo X.

Recenti

restauri hanno evidenziato anche alcune iscrizioni sui muri vergate

nel 1849.

di Antonio

Venditti e Cinzia

Dal Maso |

|

SPECIALE RISORGIMENTO

- SPECCHIO ROMANO |

| |

|

Gli eroi della Repubblica Romana

e le loro memorie a Monteverde

In

occasione del Centenario della proclamazione della Repubblica

Romana, sono stati posti sul Gianicolo una serie di pannelli

bronzei, per illustrare le vicende della difesa di Roma del 1849. Su

questo colle, infatti, fu scritta una delle pagine più gloriose e

tristi del Risorgimento italiano. L’esercito francese, comandato dal

generale Oudinot, accorso in aiuto di Pio IX, forte di 36.000 uomini

e 75 cannoni, iniziò ad attaccare alle tre del mattino del 3 giugno

il settore del Gianicolo dove era acquartierato Garibaldi, il cui

esercito, al comando di Roselli, contava 19.000 uomini accorsi da

tutta l’Italia, pieni di buona volontà ma nella maggior parte dei

casi scarsamente addestrati, con 100 vecchi cannoni, quasi tutti di

piccolo calibro e con scarse munizioni. Cadde subito Villa Pamphili.

Stessa sorte toccò a Villa Corsini, nella cui disperata difesa trovò

la morte Enrico Dandolo. Goffredo Mameli, ferito nei pressi di San

Pietro in Montorio, spirò dopo qualche giorno. La situazione si fece

tragica non appena i Francesi, nella notte tra il 21 e il 22 giugno,

riuscirono a rompere la prima linea. Reggeva ancora la posizione

avanzata del Vascello, presidiata dalla divisione Medici. Scriveva

Luciano Manara in una lettera del 29 giugno: “ogni maceria sarà

difesa. Ogni rovina che copra i cadaveri dei nostri è salita da

altri che vi muoiono piuttosto che cederla. Roma in questo momento è

grande, grande come le sue memorie, come i monumenti che la ornano e

che il barbaro sta bombardando”. Il giorno seguente, 30 giugno, i

francesi travolgevano anche questa seconda linea. Luciano Manara era

assediato con i suoi bersaglieri volontari a Villa Spada. “Una palla

colpì il povero Luciano alla bocca dello stomaco e gli uscì dalla

schiena”, ricordò Emilio Dandolo, fratello di Enrico. “Fece tre

passi e io accorsi e lo presi in braccio. Ho pochi momenti da vivere,

mi disse: ti raccomando i miei figli: e mi diede un bacio”. La

situazione non era più sostenibile. L'Assemblea repubblicana ritenne

impossibile continuare la difesa. Il 2 luglio Garibaldi invitò

quanti volessero proseguire la lotta a seguirlo: “chi vuole

continuare la guerra contro lo straniero venga con me. Non offro né

paga, né quartiere, né provvigioni. Offro fame sete marce battaglie

e morte". Quindi uscì da Roma con circa quattromila uomini,

dirigendosi alla volta di Venezia. Il 3 luglio i Francesi occupavano

la città. In

occasione del Centenario della proclamazione della Repubblica

Romana, sono stati posti sul Gianicolo una serie di pannelli

bronzei, per illustrare le vicende della difesa di Roma del 1849. Su

questo colle, infatti, fu scritta una delle pagine più gloriose e

tristi del Risorgimento italiano. L’esercito francese, comandato dal

generale Oudinot, accorso in aiuto di Pio IX, forte di 36.000 uomini

e 75 cannoni, iniziò ad attaccare alle tre del mattino del 3 giugno

il settore del Gianicolo dove era acquartierato Garibaldi, il cui

esercito, al comando di Roselli, contava 19.000 uomini accorsi da

tutta l’Italia, pieni di buona volontà ma nella maggior parte dei

casi scarsamente addestrati, con 100 vecchi cannoni, quasi tutti di

piccolo calibro e con scarse munizioni. Cadde subito Villa Pamphili.

Stessa sorte toccò a Villa Corsini, nella cui disperata difesa trovò

la morte Enrico Dandolo. Goffredo Mameli, ferito nei pressi di San

Pietro in Montorio, spirò dopo qualche giorno. La situazione si fece

tragica non appena i Francesi, nella notte tra il 21 e il 22 giugno,

riuscirono a rompere la prima linea. Reggeva ancora la posizione

avanzata del Vascello, presidiata dalla divisione Medici. Scriveva

Luciano Manara in una lettera del 29 giugno: “ogni maceria sarà

difesa. Ogni rovina che copra i cadaveri dei nostri è salita da

altri che vi muoiono piuttosto che cederla. Roma in questo momento è

grande, grande come le sue memorie, come i monumenti che la ornano e

che il barbaro sta bombardando”. Il giorno seguente, 30 giugno, i

francesi travolgevano anche questa seconda linea. Luciano Manara era

assediato con i suoi bersaglieri volontari a Villa Spada. “Una palla

colpì il povero Luciano alla bocca dello stomaco e gli uscì dalla

schiena”, ricordò Emilio Dandolo, fratello di Enrico. “Fece tre

passi e io accorsi e lo presi in braccio. Ho pochi momenti da vivere,

mi disse: ti raccomando i miei figli: e mi diede un bacio”. La

situazione non era più sostenibile. L'Assemblea repubblicana ritenne

impossibile continuare la difesa. Il 2 luglio Garibaldi invitò

quanti volessero proseguire la lotta a seguirlo: “chi vuole

continuare la guerra contro lo straniero venga con me. Non offro né

paga, né quartiere, né provvigioni. Offro fame sete marce battaglie

e morte". Quindi uscì da Roma con circa quattromila uomini,

dirigendosi alla volta di Venezia. Il 3 luglio i Francesi occupavano

la città.

Monteverde conserva numerose memorie di quei tragici avvenimenti: la

Villa Doria Pamphilj, l’entrata di Villa Corsini, con le tracce

delle palle di cannone francesi, Porta San Pancrazio, dove fu ferita

mortalmente Colomba Antonietti, mentre combatteva, vestita da uomo,

accanto al marito, l’antica osteria Scarpone, nelle cui gallerie

sotterranee venivano provvisoriamente seppelliti i morti della

battaglia per il Casino dei Quattro Venti, il convento di San

Pancrazio, il Vascello, la “batteria dei pini”, ultimo baluardo

garibaldino, dove oggi si innalza il Sacrario dei Caduti per la

causa di Roma italiana.

di Cinzia Dal Maso |

|

SPECIALE RISORGIMENTO

- SPECCHIO ROMANO |

| |

|

SANTA

MARINELLA FU FONDATA

GRAZIE A GARIBALDI

Fu Giuseppe Garibaldi, l’Eroe dei Due Mondi, a consigliare il

principe Baldassarre Odescalchi di trasformare il tratto di spiaggia

antistante il suo castello in una località di villeggiatura. Nacque

così Santa Marinella, destinata a un rapido e fortunato sviluppo.

Lo stemma, moderno, presenta un’ancora

e una bella rocca in riva al mare. Un richiamo alle antiche origini

è la scritta "Ad Punicum", riferita al porto di Caere che si trovava

nel suo territorio e testimonia, con il suo nome, stretti legami con

i Cartaginesi e la loro stessa presenza sul luogo, già documentata

dal non lontano Santuario di Pyrgi. Qui in epoca romana sorsero

numerose ville marittime, tra cui quella appartenuta al senatore Cn.

Domizio Annio Ulpiano.

di Cinzia

Dal Maso |

|

SPECIALE RISORGIMENTO

- SPECCHIO ROMANO |

| |

|

LE VACANZE DI GARIBALDI A CIVITAVECCHIA

Giuseppe Garibaldi, dopo l’unità d’Italia,

amava trascorrere le vacanze estive a Civitavecchia. Uno dei suoi

stabilimenti balneari preferiti era il "Bruzzesi", realizzato su un

isolotto da Giuseppe, zio del colonnello garibaldino Giacinto

Bruzzesi, originario di Cerveteri. L’Eroe dei Due Mondi vi sostava

volentieri, infervorandosi anche in qualche conversazione politica.

Nel 1879, tormentato dai reumatismi, vi cercò un sollievo nelle

sabbiature. Al "Bruzzesi" Clelia, la figlia che Garibaldi aveva

avuto da Francesca Armosino, imparò a nuotare, dando anche prova di

coraggio nel salvare un giovinetto come lei, in procinto di

annegare.

Alla fine dell’Ottocento, lo stabilimento

cambiò proprietario e assunse il nome di Pirgo, che evocava le

origini etrusche della zona. Vi fu persino realizzato un elegante

teatro. Continuò ad attirare una clientela ricca e selezionata, fino

alla seconda guerra mondiale, poi la vita dello stabilimento

proseguì in tono minore. Negli anni ’60 si ebbe l’abbandono e nel

1995, per motivi di sicurezza, furono abbattute lo poche strutture

ancora in piedi.

di Cinzia

Dal Maso |

|

SPECIALE RISORGIMENTO

- SPECCHIO ROMANO |

|