|

|

GLI EROI DEL

RISORGIMENTO ROMANO |

|

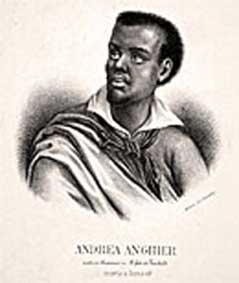

ANDREA AGUYAR |

|

SAMUELE

ALATRI |

|

COLOMBA ANTONIETTI |

|

ANGELO BRUNETTI |

|

GIACINTO BRUZZESI |

|

LUIGI CALAMATTA |

|

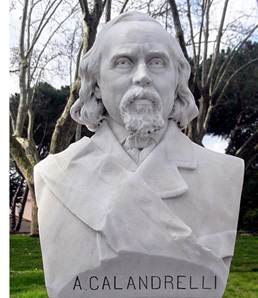

Alessandro

Calandrelli |

|

LUDOVICO CALANDRELLI |

|

MELCHIORRE CARTONI |

|

FILIPPO CASINI |

|

AUGUSTO CASTELLANI |

|

alessandro CASTELLANI |

|

LE SORELLE CASTELLANI |

|

LUIGI CECCARINI |

|

FILIPPO CERROTI |

|

Giuseppe Checchetelli |

|

NINO COSTA |

|

Anna de Cadilhac |

|

FILIPPO DE CUPIS |

|

NATALE DEL GRANDE |

|

BARTOLOMEO FILIPPERI |

|

MARGARET FULLER |

|

GEROLAMO INDUNO |

|

JAN PHILIP KOELMAN |

|

ANNIBALE LUCATELLI |

|

CESARE LUCATELLI |

|

Lorenzo Maderazzi

|

|

GOFFREDO

MAMELI |

|

MATTIA MONTECCHI |

|

CLELIA NALLI MASSIMI |

|

PAOLO NARDUCCI |

|

GIOVANNI ANGELO OSSOLI |

|

RIGHETTO |

|

PIETRO ROSELLI |

|

FELICE SCIFONI |

|

ULISSE SENI |

|

FRANCESCO STURBINETTI |

|

Giuditta Tavani Arquati |

|

ANGELO TITTONI |

|

GAETANO TOGNETTI |

|

Cristina

Trivulzio di Belgiojoso |

|

AUGUSTO VALENZIANI |

|

Un libro di Claudio Modena su

Angelo Brunetti |

|

Ciceruacchio, capopolo romano

Angelo Brunetti era nato

a Roma il 27 settembre 1800, nel popolare rione di Campo Marzio.

Nella più tenera età la madre gli aveva dato il soprannome di

Ciceruacchio per il suo aspetto paffuto. Una volta cresciuto, si era

messo a fare il carrettiere e tra-sportava vino dai Castelli al

porto di Ripetta. Personaggio carismatico, semplice e schietto,

amato da popolo, con un’innata capacità dialettica rafforzata

dall’uso esclu-sivo del romanesco e una naturale eleganza nel

vestire, fu presto conquistato dagli i-deali risorgimentali, di cui

si fece portavoce fra i popolani. In un primo momento era stato

capace di avvicinare il popolo a Pio IX.

"Ciceruacchio.

Angelo Brunetti, capopopolo di Roma", uno straordinario volume di

Claudio Modena (Mursia, 306 pagine, 20,00 euro), è stato presentato

presso l’Istituto internazionale di studi "Giuseppe Garibaldi"

(piazza della Repubblica 12), diretto da Franco Tamassia.

"Non è

un libro ma un film, che ci fa ritrovare in mezzo ai rumori, ai

suoni, alle emo-zioni", ha spiegato Giuseppe Garibaldi, presidente

dell’Associazione e pronipote dell’Eroe dei Due Mondi, che ha voluto

anche dare uno speciale annuncio. "Stiamo organizzando per il 3, il

4 e il 5 luglio – ha detto – un pellegrinaggio a Caprera per il

nuovo museo dedicato a Garibaldi che sarà inaugurato dal Capo dello

Stato".

Del

libro di Modena ha parlato Silvana Galardi, scrittrice e storica del

Risorgimento. "Questo volume – ha sottolineato – mi ha consentito di

avvicinarmi a una figura di primo piano e di capire il perché di

alcuni atteggiamenti di Pio IX. La grandezza di Ciceruacchio, messa

in evidenza da Modena, è stata il suo sguardo lungimirante che

attraverso la Repubblica Romana vedeva già l’Italia".

Il

sogno però era destinato a durare poco. Il 2 luglio del 1849 la

neonata Repubblica romana cadeva, e quella stessa sera Ciceruacchio

con i figli Luigi e Lorenzo, di soli tredici anni, usciva da Roma,

occupata dalle truppe francesi, attraverso Porta San Giovanni.

Marciava al seguito di Garibaldi verso Venezia, per portare aiuto

alla mo-rente Repubblica Veneta. Nel suo animo ancora viva la

passione per gli ideali di li-bertà per cui aveva lottato, ma anche

tanta amarezza nel lasciare la sua amata città, la moglie Annetta e

gli amici.

Nel suo

libro, Modena ricostruisce la breve avventura di Ciceruacchio,

dall’appassionata fiducia riposta nel Papa Re all’adesione agli

ideali mazziniani e alla Rivoluzione del 1849, dalla caduta della

Repubblica Romana alla tragica fine: fu fu-cilato insieme con i suoi

figlioli la notte di San Lorenzo dello stesso anno a Porto Tolle,

presso Rovigo.

"E se,

come ha messo ben in evidenza Modena, la Repubblica Romana cadde, i

suoi valori sono quelli su cui si è fondata l’attuale Repubblica

Italiana", ha concluso Sil-vana Galardi.

di

Cinzia Dal Maso |

|

Fu uno dei dirigenti del Comitato romano |

|

Giuseppe Checchetelli, letterato e patriota

Giuseppe

Checchetelli

era nato a Roma il 25 novembre 1823 da Antonio

e da Vincenza Campanelli, entrambi di Ciciliano, presso Tivoli. Fu

battezzato nella chiesa di S. Andrea delle Fratte. La sua casa,

all’altezza del civico 79 di via Due Macelli, è oggi scomparsa.

Si

laureò in giurisprudenza, senza mai esercitare la professione di

avvocato. Le sue grandi passioni furono l’attività letteraria e

soprattutto quella politica. Infatti, come disse Terenzio Mamiani,

"quantunque fornito di buoni studi letterari e bene avviato alla

carriera giuridica, nulla valse a distrarlo dall'amore suo intenso

ed inestinguibile per la gran causa nazionale. Ancor giovinetto

assaggiò lo squallore del carcere per sospetti ed accuse che non

potettero essere provate". Scrisse "Il burbero benefico", un

melodramma rappresentato al teatro Valle nel 1841, con le musiche di

A. Carcano. Del 1842 è il volume "Una giornata di osservazione nel

palazzo della villa di S. E. il principe d. Alessandro Torlonia".

Particolarmente interessanti le "Memorie della Storia d’Italia

considerata nei suoi monumenti" (1842 – 43).

Si

entusiasmò per le aperture liberali di Pio IX e organizzò

dimostrazioni del Circolo Popolare.

Nel '48

si arruolò fra i volontari, nella prima Legione romana, destinata a

diventare il 10° reggimento di linea. Partì sottotenente e prese

parte alla difesa di Vicenza. Quello stesso anno fu promosso tenente

e poi capitano aggiunto nello Stato Maggiore della prima Legione. Fu

poi nominato segretario della Legione e in seguito membro del

Consiglio di Guerra della Divisione.

Quando

era ancora sottotenente fu ferito e grazie alla sua condotta ottenne

una menzione d’onore.

Uno

volta tornato nella città natale, partecipò alla difesa della

Repubblica Romana, combattendo sia a Velletri che sul Gianicolo.

Nel

febbraio del 1850 aveva subito un breve arresto, perché ritenuto

coinvolto in un curioso incidente: mentre passeggiava in carrozza

con la sorella lungo la via del Corso, durante il Carnevale, il

figlio primogenito del principe di Canino aveva ricevuto un mazzo di

fiori che conteneva una granata. L’esplosione dell’ordigno aveva

ferito, fortunatamente in maniera non grave, i due fratelli. Una

volta scarcerato, il Checchetelli preferì andare a vivere nel paese

d’origine dei genitori. Lì lo andò a cercare il pittore e patriota

Nino Costa, che lo convinse a tornare a Roma, dove trovò anche

lavoro, come bibliotecario del duca Lorenzo Sforza Cesarini, per

trenta scudi al mese. Il Checchetelli fu tra coloro che tentavano di

rafforzare quell’Associazione nazionale di cui Mazzini aveva fondato

a Roma il primo nucleo.

Dopo un

tentativo di rivolta fallito sul nascere nel 1853, la pressione

della polizia pontificia lo costrinse a rifugiarsi nuovamente a

Ciciliano. Tornato a Roma, entrò nella dirigenza del Comitato

nazionale romano e si impegno nelle manifestazioni a favore della

seconda guerra d’indipendenza.

Nel

1861 si vide costretto a emigrare a Torino, dove si mise a

disposizione del ministro Ricasoli. Da più parti era ritenuto,

insieme con Augusto Silvestrelli, il rappresentante ufficiale dei

liberali romani. Per Paolo di Campello era un "uomo antico, tanta

era la rettitudine del suo carattere". Secondo Raffaele De Cesare

"possedeva un grande equilibrio di spirito".

Ricasoli considerava il Comitato romano una sorta di partito da

tenere vicino al Governo e a cui affidare un’opera di propaganda,

informazione e preparazione di varie iniziative a sostegno

dell’azione unitaria.

Checchetelli fu deputato dal 1861 al 1870, ma senza svolgere una

particolare attività parlamentare e limitando i suoi interessi alla

questione romana o all’emigrazione.

Il

fallimento della rivolta dell’autunno del 1867, culminata nella

sconfitta garibaldina di Mentana, portò un vespaio di polemiche sul

Comitato romano. Checchetelli, su cui piovvero le denunce, per lo

più ingiuste, di aver trascurato la preparazione dell’opinione

pubblica e il rafforzamento del partito, scomparve dalla vita

politica e pubblica italiana. Solo nel settembre del 1870 fu

chiamato, insieme a altri esperti, a ragguagliare il ministro

Visconti sull’eventualità di una insurrezione romana. Tornò a Roma

dopo la breccia di Porta Pia, senza ruoli politici particolari.

Fino da

giovane aveva sofferto di mal di fegato, che andava peggiorando con

il trascorrere degli anni. Nel 1874 il dottor Francesco Sani, un

liberale suo amico, lo operò di calcoli, senza ottenerne la

guarigione.

Morì in

povertà a Roma il 19 marzo 1879.

di

Cinzia Dal Maso

|

|

Repubblica Romana e comunità ebraica |

|

Samuele Alatri

La

breve ma intensa esperienza della Repubblica Romana del 1849 vide

l’attiva partecipazione di un gran numero di esponenti della

comunità ebraica di Roma, che finalmente erano potuti uscire dal

ghetto e venivano considerati cittadini con parità di diritti.

Furono anche chiamati a partecipare alla gestione della cosa

pubblica e alla difesa della città, con l’arruolamento fino

dall’aprile del 1849 nella Guardia nazionale, dalla quale erano

stati sempre esclusi. Ebbero anche tre rappresentanti nel consiglio

municipale: Samuele Alatri, presidente della comunità, Samuel Coen

ed Emanuele Modigliani, nonno di Amedeo, il famoso artista.

Non

bisogna dimenticare che Mazzini provò sempre per il popolo ebraico

una viva simpatia, che si rafforzò nel corso degli anni.

Samuele

Alatri era nato a Roma il 30 marzo 1805 da una benestante famiglia

di commercianti. Aveva appena ventitrè anni quando entrò nel

consiglio direttivo della comunità israelitica romana e per molto

tempo si trovò a trattare con Gregorio XVI e con Pio IX alcune

questioni relative alla segregazione razziale. In particolare, nel

periodo delle riforme di quest’ultimo pontefice, il 18 aprile 1848

erano cadute le porte del ghetto. Riuscì a ottenere da Gregorio XVI

che il Monte di Pietà di Roma - di cui dal 1875 sarebbe diventato

direttore - concedesse prestiti su pegni anche agli ebrei, che prima

ne erano esclusi. Nel 1850 entrò a far parte del consiglio di

reggenza della Banca dello Stato Pontificio, la futura Banca Romana.

Riuscì a salvarla dalla crisi del 1855 e poi presentò un progetto di

riforma generale delle banche dello Stato.

La sua

formazione liberale-moderata lo spinse a partecipare, tra il 1848 e

il 1849, al Municipio romano e a stringere legami politici e

personali con Terenzio Mamiani, Marco Minghetti e Francesco

Sturbinetti, di cui divenne consulente. "Er papa der ghetto", come

era soprannominato Alatri, fece parte della delegazione che portò a

Vittorio Emanuele il risultato del plebiscito dell’ottobre del 1870

per l’annessione di Roma all’Italia. Fu consigliere comunale dalle

elezioni del 13 novembre 1870 fino alla morte. Dal 1870 al 1874

ricoprì anche la carica di assessore alle finanze, entrando in

contrasto con il governo per la ripartizione dei beni ecclesiastici

e per gli stanziamenti a favore delle opere edilizie della capitale.

Nelle elezioni amministrative del 1887 fece parte, insieme con

Urbano Rattazzi e altri, della lista dell'Unione romana, di tendenza

cattolico-moderata. A tale proposito, sembra che Pio IX avesse

detto: "Samuele Alatri è il più cristiano di quei cristiani del

Campidoglio".

Fu

anche deputato nella XII legislatura, dal 1874 al 1876. Eletto per

il collegio di Roma II, svolse attività limitata alle commissioni.

Si candidò nuovamente nel 1876, in opposizione alla sinistra, ma fu

battuto. Nel 1880 fu a capo di un Consiglio straordinario per la

riorganizzazione della comunità ebraica di Roma. Dal 1886 fino alla

morte, presiedette il Consiglio generale ordinario.

Si

spense a Roma il 20 maggio 1889.

di

Cinzia Dal Maso

|

|

Un libro sull’eroina

di Cinzia Dal Maso |

|

Colomba

Antonietti

E’

stato presentato domenica scorsa a Trastevere, presso il Laboratorio

della Individuazione di vicolo del Cedro 5, il libro di Cinzia Dal

Maso "Colomba Antonietti. La vera storia di un’eroina" (EdiLazio,

186 pagine, 12 euro). Il saggio è dedicato alla appassionante

vicenda di una giovane donna umbra che si innamorò contro il volere

della famiglia del nobile cadetto pontificio Luigi Porzi, lo sposò e

poi combatté con lui vestita da uomo, fino al tragico epilogo, che

la vide il 13 giugno del 1849 stroncata da una palla di cannone

francese, mentre difendeva la Repubblica Romana assediata dalle

truppe del generale Oudinot. E’

stato presentato domenica scorsa a Trastevere, presso il Laboratorio

della Individuazione di vicolo del Cedro 5, il libro di Cinzia Dal

Maso "Colomba Antonietti. La vera storia di un’eroina" (EdiLazio,

186 pagine, 12 euro). Il saggio è dedicato alla appassionante

vicenda di una giovane donna umbra che si innamorò contro il volere

della famiglia del nobile cadetto pontificio Luigi Porzi, lo sposò e

poi combatté con lui vestita da uomo, fino al tragico epilogo, che

la vide il 13 giugno del 1849 stroncata da una palla di cannone

francese, mentre difendeva la Repubblica Romana assediata dalle

truppe del generale Oudinot.

Ha

moderato l’incontro la psicologa Angela Maria Bartalotta, mentre la

psichiatra Anna Maria Meoni ha condotto una brillante analisi del

testo di Cinzia Dal Maso, soffermandosi soprattutto su quella che ha

definito "una storia nella storia": le numerose metamorfosi subite

attraverso il tempo dalla figura di Colomba Antonietti, divenuta di

volta in volta la donna che la società preferiva vedere in lei. Si

riuscì persino a mortificare il suo sacrificio riducendola a una

ragazza incosciente e impulsiva che era morta semplicemente perché

aveva deciso di andare a incontrare il marito sul campo di

battaglia. La polemica era portata avanti soprattutto da chi, come

scrive l’autrice, "non poteva ammettere in una donna azioni e

sentimenti considerati tipicamente maschili. In poche parole, una

donna non deve travalicare i limiti che le ha imposto la natura e

che sono quelli di figlia obbediente, madre e sposa fedele".

La

giornalista Annalisa Venditti, docente della Pontificia Università

Urbaniana, ha letto alcuni brani del volume, a cominciare dalle note

introduttive, in cui la Dal Maso spiega come ci sia "ancora una

storia in gran parte da scrivere, quella delle tante donne, di tutte

le classi sociali, che diedero il loro contributo alla difesa di

Roma. La storiografia ufficiale ha tentato di seppellirle sotto il

velo dell’oblio, oppure di sminuirne l’importanza". Un altro

passaggio importante del libro è quello che analizza i pochi reperti

provenienti dalla tomba di Colomba Antonietti in San Carlo ai

Catinari. "Dopo aver preso in esame questi oggetti nel loro insieme

– continua Cinzia Dal Maso – credo di poter ipotizzare che siano

stati posti con uno scopo ben preciso. Costituirebbero una sorta di

epigrafe crittografata per rendere riconoscibile il corpo anche a

distanza di molto tempo. I reperti andrebbero letti così: Colomba

Porzi (il bottone con le iniziali C.P.), moglie di Luigi (la

medaglietta con San Luigi), morta il 13 giugno (la medaglietta con

Sant’Antonio, che si festeggia quel giorno), alla Madonna dei Sette

Dolori (il medaglione)".

La

seconda parte del volume è dedicata alle donne della Repubblica

Romana, da quelle che combatterono in prima fila come Colomba

Antonietti a quelle impegnate nell’organizzazione del soccorso ai

feriti.

di

Alessandro Venditti |

|

Il Risorgimento dei

romani |

|

L’audace

Righetto

Da

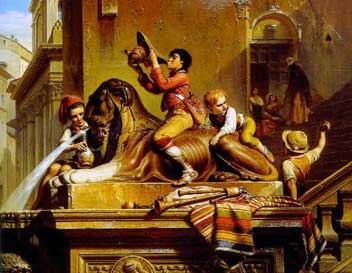

qualche anno sul Gianicolo, tra i monumenti agli eroi del

Risorgimento, c’è una nuova, importante memoria: la statua di

Righetto, copia in bronzo di Pasquale Nava del marmo eseguito nel

1851 da Giovanni Strazza e conservato nel palazzo Litta di Milano.

E’ un omaggio ai tanti ragazzini che sacrificarono la loro vita

nella difesa della Repubblica Romana del 1849 ed è raffigurato a

torso nudo, con un paio di calzoncini laceri, il braccio sinistro

alzato dopo aver strappato la miccia a una bomba. Tra le sue gambe è

una vispa cagnolina, sua compagna di avventura e di sventura. Da

qualche anno sul Gianicolo, tra i monumenti agli eroi del

Risorgimento, c’è una nuova, importante memoria: la statua di

Righetto, copia in bronzo di Pasquale Nava del marmo eseguito nel

1851 da Giovanni Strazza e conservato nel palazzo Litta di Milano.

E’ un omaggio ai tanti ragazzini che sacrificarono la loro vita

nella difesa della Repubblica Romana del 1849 ed è raffigurato a

torso nudo, con un paio di calzoncini laceri, il braccio sinistro

alzato dopo aver strappato la miccia a una bomba. Tra le sue gambe è

una vispa cagnolina, sua compagna di avventura e di sventura.

Di

Righetto si sa molto poco. Aveva dodici anni, era biondo e

mingherlino ed era rimasto orfano. I bottegai di Trastevere gli

affidavano delle piccole commissioni, facendogli guadagnare qualcosa

per sopravvivere. Sembra che una volta avesse perfino trovato lavoro

da un macellaio. Ma quando questi gli diede uno schiaffone per non

si sa quale mancanza, Righetto gli tirò lo schifo e scappò via.

Arrivarono i giorni dell’assedio di Oudinot a Roma. I cannoni

battevano in breccia le mura gianicolensi e le bombe cadevano nel

cuore della città, portando morte e distruzione. Il comportamento

dei romani, però, era di una compostezza e di un coraggio

incredibili. Scriveva Garibaldi ad Anita in una lettera del 21

giugno: "qui le donne e i ragazzi corrono addietro alle palle e

bombe gareggiandone il possesso".

"L'intervallo medio, tra la caduta e l'esplosione, era di 10 a 12

minuti secondi", spiegava Gustav von

Hoffstetter. "Non saprei a quale dei due motivi attribuire, se

all'audacia o all'ignoranza del pericolo, il precipitarsi che faceva

la nostra gente sur una bomba, per soffocarla, allorché essa ardeva

alcuni secondi più del solito. Molte bombe ci furono in tal modo

portate, aventi la spoletta o ricacciata dentro, o strappata, o

tagliata via. Per ognuna si pagava uno scudo". Naturalmente

Righetto era tra i più svelti a gettarsi sulle bombe per soffocarle

con uno straccio bagnato. Un giorno, mentre stava con alcuni suoi

compagni vicino a piazza Mastai, un ordigno cadde proprio vicino a

lui. Accorse immediatamente per spegnerlo, ma quello esplose in un

inferno di fumo e schegge, dilaniando anche quella che era ormai

tutta la sua famiglia, la fedele cagnetta Sgrullarella. Il ragazzo

fu raccolto in condizioni disperate. Era impossibile portarlo al

Santo Spirito: troppe le bombe che piovevano sulla strada per

l’ospedale. Il medico Romano Feliciani gli prestò le prime cure,

quindi lo fece condurre prima nella sua abitazione di via Sistina e

poi in via Belsiana, presso una vecchietta caritatevole, una certa

Marta Ranieri. Il ragazzo, però, era orrendamente mutilato e spirò

dopo alcune settimane tra grandi sofferenze.

di

Cinzia Dal

Maso

|

|

Il Risorgimento dei

romani |

|

Augusto

Castellani

Augusto

Castellani era figlio di Fortunato e di Carolina Baccani e fratello

di Alessandro. Nato a Roma l’11 gennaio del 1829, si dedicò agli

studi classici, ma anche all’oreficeria, seguendo le orme paterne.

Tutta la sua vita fu caratterizzata da un fortissimo attaccamento

alla religione cattolica. Divenuto Papa Pio IX, nel 1846, lo

considerò una guida per la rinascita della nazione, secondo le

teorie giobertiane. L’anno seguente si arruolò, giovanissimo, nella

guardia civica. Le sue idee non gli permettevano di accettare i

principi della Repubblica Romana, eppure partecipò attivamente alla

sua difesa come artigliere, distinguendosi soprattutto nei

combattimenti del 3 giugno.

Entrati

i francesi a Roma, fu accusato di aver partecipato a un tumulto il

15 luglio del 1849 e incarcerato insieme con il fratello Alessandro.

Il padre dopo qualche giorno li fece liberare entrambi grazie alle

sue conoscenze e ai suoi mezzi economici. Augusto si dedicò con

tutte le sue energie al laboratorio di oreficeria, di cui nel 1851

divenne direttore amministrativo.

Sposò

la figlia di Filippo Farina, ministro del governo pontificio,

suscitando un certo scalpore nell’ambiente liberale romano.

Si

riaccostò alla politica dopo la dimissione del fratello dal

manicomio criminale, aderendo però alle idee monarchiche. Si

opponeva, seppur larvatamente, al potere temporale del Pontefice,

che riteneva responsabile dei problemi economici dello stato.

Dopo la

breccia di Porta Pia fece parte di una Giunta provvisoria del

governo italiano, all’interno della quale si oppose all’acceso

anticlericalismo di alcuni, pur nella convinzione della necessità di

una netta separazione tra Stato e Chiesa.

Fece

parte della delegazione incaricata di consegnare a Vittorio Emanuele

II i risultati del plebiscito del 2 ottobre 1870, quindi divenne

direttore del Museo Capitolino.

Dal

1883 al 1890 e dal 1895 al 1907 fece parte del consiglio comunale di

Roma, rimanendo in ombra a causa del rigore del suo comportamento

che lo faceva estraniare da quelli che riteneva giochi di potere.

Nel

1903 fu nominato cavaliere del lavoro, mentre però era costretto a

ridurre la sua attività di orafo a causa di una contrazione del

volume di affari. Morì nella sua amata città il 23 gennaio del 1914,

nel palazzo di piazza Fontana di Trevi. Venne seppellito al Pincetto

vecchio del Verano, in quella tomba di famiglia che si era fatto

costruire già dal 1865, una cappella rotonda adorna di antefisse

antiche e nella quale avrebbe voluto fossero inumati tutti i

collaboratori del suo laboratorio di oreficeria.

di

Cinzia Dal

Maso

|

|

Il Risorgimento dei

romani |

|

Alessandro Castellani

Alessandro

Castellani era nato a Roma il 2 febbraio del 1823 dal famoso orafo e

antiquario Fortunato Pio e da Carolina Baccani. All’età di tredici

anni aveva perso la mano sinistra in un incidente di caccia, ma

questo non gli impedì di dedicarsi, insieme con il fratello minore

Augusto, all'arte paterna, applicandosi alla preparazione dei

disegni. All’amore per il lavoro aggiunse quello per la politica e

fin dal 1847, seguendo gli ideali repubblicani e democratici, fece

parte del progressista Circolo popolare. Durante la breve esperienza

della Repubblica romana partecipò a una commissione per la scelta

degli impiegati governativi. Alessandro

Castellani era nato a Roma il 2 febbraio del 1823 dal famoso orafo e

antiquario Fortunato Pio e da Carolina Baccani. All’età di tredici

anni aveva perso la mano sinistra in un incidente di caccia, ma

questo non gli impedì di dedicarsi, insieme con il fratello minore

Augusto, all'arte paterna, applicandosi alla preparazione dei

disegni. All’amore per il lavoro aggiunse quello per la politica e

fin dal 1847, seguendo gli ideali repubblicani e democratici, fece

parte del progressista Circolo popolare. Durante la breve esperienza

della Repubblica romana partecipò a una commissione per la scelta

degli impiegati governativi.

Restaurato il governo pontificio, il 16 luglio del 1849 Alessandro

fu arrestato insieme con il fratello Augusto e rilasciato dopo pochi

giorni, grazie a una forte somma sborsata dal padre. Rimase comunque

in contatto con l'ambiente repubblicano dei mazziniani. Nell'agosto

del 1853, Alessandro fu tra i numerosi arrestati con l’accusa di

cospirazione, ma nel gennaio 1854 – nelle carceri del San Michele –

diede segni di un grave squilibrio mentale. Rimase in manicomio fino

al 1856, quando venne affidato alla responsabilità dei familiari.

Ricominciò a lavorare nell'azienda di famiglia. Ma le autorità

papali lo facevano controllare dalla polizia e quando ritennero che

fosse guarito gli imposero di scegliere se tornare in prigione o

andare in esilio. Così, nel giugno del 1860 Alessandro si trasferì a

Parigi, dove aprì, ai Champs Elysées, una succursale dell’oreficeria

paterna che riscosse un notevole successo. Nel 1862 iniziò un

proficuo commercio di oggetti d'arte che lo rese famoso. In quello

stesso anno si stabili a Napoli dove fondò una scuola di oreficeria,

occupandosi anche di arte ceramica.

Napoleone III riuscì a farlo graziare dall’esilio, ma Alessandro non

volle tornare nella sua città, preferendo cospirare da lontano.

Rientrò a Roma solo dopo la breccia di Porta Pia, nel 1870. Fu anche

proposto dai democratici come candidato alle elezioni generali per

la Camera, ma con la sua ferma rinuncia suscitò grande clamore.

Ancora

nel 1870 fece parte della Commissione per la tutela dei monumenti a

Roma, quindi, nel 1872, fu a capo della commissione promotrice del

comizio al Colosseo per sostenere l'introduzione del suffragio

universale.

Fu lui

ad elaborare il progetto, che tanto piaceva a Garibaldi, di deviare

il corso del Tevere per liberare la città dal pericolo di

inondazioni e per ritrovare i reperti archeologici che giacevano sul

letto del fiume. Nel marzo del 1879 fu eletto presidente

dell'Associazione repubblicana dei diritti dell'uomo.

Colpito

da gravi attacchi d’asma, Alessandro morì nella villa Vecchioni a

Portici il 9 giugno 1883. Secondo la sua volontà, la salma fu

portata a Roma, cremata e seppellita in terra libera, senza immagini

né lampade.

di

Cinzia Dal

Maso |

|

Il Risorgimento dei romani |

|

Gaetano Tognetti

Il

22 ottobre 1867 una terribile esplosione risuonò per le vie e le

piazze di Roma: una mina aveva fatto saltare in aria una parte della

caserma Serristori, uccidendo 23 zuavi pontifici e 5 ignari

cittadini che si trovavano a passare in quella parte di Borgo. A

seguito di una delazione, furono accusati dell’attentato due giovani

muratori: Giuseppe Monti, di Fermo, trentatreenne, sposato e con un

figlio piccolo, e Gaetano Tognetti, un romano di appena ventitré

anni, che con il suo lavoro manteneva i genitori e quattro fratelli

più piccoli. Nel processo che seguì, il giudice inquirente calcò la

mano sul fatto che i due imputati erano poverissimi e vivevano delle

loro braccia meschinamente, quindi avevano un movente per

abbracciare il partito del disordine. Condannati a morte, i due

patrioti rimasero in carcere 13 mesi, quindi, il 24 novembre del

1868, all’alba, vennero portati su un cocchio chiuso in piazza dei

Cerchi, presso il Velabro, dove era stato montato il palco con la

ghigliottina. Mastro Titta, il famigerato boia di Roma, era ormai in

pensione da qualche anno. Lo sostituiva un suo aiutante, Antonio

Balducci, che indossava – come di consueto – una veste scarlatta. Ad

assistere allo spettacolo un folto gruppo di zuavi, ma non il

popolo, tenuto lontano. Monti, che volle salire sul palco scalzo, fu

giustiziato alle 7. Stessa sorte toccò a Tognetti, appena due minuti

dopo. Il boia raccolse le due teste e, tenendole per i capelli, le

mostrò agli zuavi, che fecero rullare i loro tamburi: questa fu

l’ultima esecuzione dello Stato Pontificio, a meno di due anni dalla

breccia i Porta Pia. A Monti e Tognetti Giosuè Carducci dedicò una

vibrante lirica piena di rancore per Pio IX, al quale diceva, tra

l’altro: "Ma tu co ’l pugno di peccati onusto / Calchi a terra quei

capi, empio signor, / E sotto al sangue del paterno busto / De le

tenere vite affoghi il fior. / Tu su gli occhi de i miseri parenti /

(E son tremuli vegli al par di te) / Scavi le fosse a i figli ancor

viventi. / Chierico sanguinoso e imbelle re". Il

22 ottobre 1867 una terribile esplosione risuonò per le vie e le

piazze di Roma: una mina aveva fatto saltare in aria una parte della

caserma Serristori, uccidendo 23 zuavi pontifici e 5 ignari

cittadini che si trovavano a passare in quella parte di Borgo. A

seguito di una delazione, furono accusati dell’attentato due giovani

muratori: Giuseppe Monti, di Fermo, trentatreenne, sposato e con un

figlio piccolo, e Gaetano Tognetti, un romano di appena ventitré

anni, che con il suo lavoro manteneva i genitori e quattro fratelli

più piccoli. Nel processo che seguì, il giudice inquirente calcò la

mano sul fatto che i due imputati erano poverissimi e vivevano delle

loro braccia meschinamente, quindi avevano un movente per

abbracciare il partito del disordine. Condannati a morte, i due

patrioti rimasero in carcere 13 mesi, quindi, il 24 novembre del

1868, all’alba, vennero portati su un cocchio chiuso in piazza dei

Cerchi, presso il Velabro, dove era stato montato il palco con la

ghigliottina. Mastro Titta, il famigerato boia di Roma, era ormai in

pensione da qualche anno. Lo sostituiva un suo aiutante, Antonio

Balducci, che indossava – come di consueto – una veste scarlatta. Ad

assistere allo spettacolo un folto gruppo di zuavi, ma non il

popolo, tenuto lontano. Monti, che volle salire sul palco scalzo, fu

giustiziato alle 7. Stessa sorte toccò a Tognetti, appena due minuti

dopo. Il boia raccolse le due teste e, tenendole per i capelli, le

mostrò agli zuavi, che fecero rullare i loro tamburi: questa fu

l’ultima esecuzione dello Stato Pontificio, a meno di due anni dalla

breccia i Porta Pia. A Monti e Tognetti Giosuè Carducci dedicò una

vibrante lirica piena di rancore per Pio IX, al quale diceva, tra

l’altro: "Ma tu co ’l pugno di peccati onusto / Calchi a terra quei

capi, empio signor, / E sotto al sangue del paterno busto / De le

tenere vite affoghi il fior. / Tu su gli occhi de i miseri parenti /

(E son tremuli vegli al par di te) / Scavi le fosse a i figli ancor

viventi. / Chierico sanguinoso e imbelle re".

Il

monumento funebre di Gaetano Tognetti, voluto dalla famiglia del

giovane dopo il 1870, si trova al cimitero del Verano, nel riquadro

12 del Pincetto vecchio. E’ un sobrio cippo su base ottagonale.

Sulla fronte è l’iscrizione, mentre sugli altri tre lati è incisa

una corona di foglie di quercia. Sopra al cippo è sistemato un dado

che termina con delle fiamme, circondato da una corona bronzea di

foglie d’edera e di ulivo.

La

caserma Serristori c’è ancora, nonostante gli sventramenti che in

epoca fascista interessarono la cosiddetta "spina di Borgo". Il

palazzo tardo rinascimentale - costruito a partire dal 1565 da

Averardo Serristori (ambasciatore di Cosimo Medici presso Pio IV) e

in seguito acquistato dalla Camera Apostolica – nel 1870 fu occupata

dalle truppe italiane. Con i Patti Lateranensi tornò alla Santa Sede

e dal 1930, dopo la sistemazione di Alberto Calza Bini, è sede della

scuola pontificia Pio IX.

di

Cinzia Dal

Maso |

|

Il Risorgimento dei romani |

|

Lorenzo Maderazzi

Felice Venosta,

nella sua biografia di Ciceruacchio, riferisce che nel 1849, durante la difesa

della Repubblica Romana, il tribuno fu, con Enrico Cernuschi, l’anima della

Commissione delle barricate. Spesso lavorò alla fortificazione delle porte, con

l’aiuto di "un tale Materassi, macchinista del teatro Apollo". Si tratta di

Lorenzo Maderazzi, nato alla fino del ‘700 e indicato nel Mercurio di Roma del

1843 come "Maresciallo del corpo dei vigili, macchinista teatrale", con

abitazione in via della Mola di San Giovanni de’ Fiorentini 19. Felice Venosta,

nella sua biografia di Ciceruacchio, riferisce che nel 1849, durante la difesa

della Repubblica Romana, il tribuno fu, con Enrico Cernuschi, l’anima della

Commissione delle barricate. Spesso lavorò alla fortificazione delle porte, con

l’aiuto di "un tale Materassi, macchinista del teatro Apollo". Si tratta di

Lorenzo Maderazzi, nato alla fino del ‘700 e indicato nel Mercurio di Roma del

1843 come "Maresciallo del corpo dei vigili, macchinista teatrale", con

abitazione in via della Mola di San Giovanni de’ Fiorentini 19.

Il suo lavoro era

talmente apprezzato che aveva eseguito il palcoscenico e tutto il meccanismo per

il teatro municipale di Alessandria.

L’8 settembre del

1846 aveva apprestato insieme con Agostino Tibaldi i legnami e le armature per

un arco trionfale temporaneo in onore di Pio IX che era stato posto allo sbocco

di via del Corso su piazza del Popolo. L’arco era stato disegnato da Felice

Cicconetti e l’impresa era diretta da Giuseppe Antonini, Ciceruacchio e Luigi

Paolelli.

Nel 1848 aveva

ottenuto da monsignor Savelli, insieme con altri capi del popolo, Ciceruacchio,

Piccioni, Bezzi, Filippo Meucci, Vinciguerra, il permesso di istituire il

"Circolo popolare". Felice Venosta, che lo definisce un "figlio del lavoro",

racconta una sua prodezza: era riuscito con grande facilità, per mezzo di una

sola corda, "avvolgendola attorno al sasso e gradatamente formandosene un

posapiede", a salire sulla cima dell’obelisco di piazza del Popolo, per

collocare sulla croce il berretto rosso.

Durante l’assedio

francese di Roma, Maderazzi, insieme con Ruggeri e Galiani, aveva requisito

un’ingente quantitativo di legname a un certo Annibaldi, per munire le

barricate, senza però un mandato scritto del triumvirato, allegando

semplicemente un ordine verbale di Garibaldi, che peraltro non era il comandante

supremo delle operazioni belliche. Nel 1852 l’Annibaldi si rivolse al Tribunale

della Rota per ottenere un risarcimento direttamente dal Maderazzi e dai suoi

compagni, sostenendo che la mercanzia era stata tolta dal magazzino "senza

neppure rilasciargli una carta la quale dicesse quanto, da chi, in qual giorno,

per quale comando, per qual prezzo e per quale uso venisse asportala".

La difesa dei "rei

convenuti" era affidala all’avvocato Calatili, che provò come il legname fosse

stato portato effettivamente in vari luoghi della città dove si costruivano le

barricate. Il legale sostenne inoltre che l’ordine scritto dei triumviri non era

necessario, poiché "ordinata la difesa di una città, s’intendeva data ai

comandanti la facoltà di richiedere quello che era utile, o necessario".

Inoltre, "ognuno dei comandanti, a meno che le sue facoltà non siano state

espressamente ristrette, deve fare tutto quello che tende a terminare presto la

guerra, ed a trionfare, né contrae responsabilità alcuna verso i privati chi

obbedisce a tali comandi".

L’istanza

dell’Annibaldi fu rigettata.

di

Cinzia Dal

Maso

|

|

Il Risorgimento dei Romani |

|

Alessandro Calandrelli, eroe del

trenta aprile

Alessandro

Calandrelli era nato a Roma l’8 ottobre 1805 da Giovanni, incisore di pietre

preziose, e Maria Borelli. Entrò giovanissimo nell’artiglieria pontificia e

diventò cadetto prima ancora di compiere 13 anni, primo atto di una brillante

carriera militare. Alessandro

Calandrelli era nato a Roma l’8 ottobre 1805 da Giovanni, incisore di pietre

preziose, e Maria Borelli. Entrò giovanissimo nell’artiglieria pontificia e

diventò cadetto prima ancora di compiere 13 anni, primo atto di una brillante

carriera militare.

Nel 1836 scrisse

una Memoria sull’artiglieria pontificia e l’anno seguente fu nominato professore

presso la Scuola dei cadetti d’artiglieria. Mentre era di stanza a Civitavecchia

rivelò anche le sue doti di studioso, con una Memoria sul castello di Santa

Severa e la decifrazione e la raccolta di antiche iscrizioni. Nel 1842 rilevò la

pianta della piazza fortificata di Civitavecchia e studiò le possibilità di

difesa della maremma toscana. Dopo il 1847 ottenne una medaglia d’oro di

benemerenza per il Regolamento del vestiario

della Guardia civica.

Nel novembre del

1848, dopo l’assassinio di Pellegrino Rossi e la fuga di Pio IX, Alessandro,

ormai capitano, aderì al governo provvisorio, diventando ben presto maggiore.

Nel gennaio dell’anno seguente venne eletto deputato dell’Assemblea costituente.

Proclamata la Repubblica Romana, ne fu prima sostituto del ministro della Guerra

e della Marina, quindi ministro interno. La sua preparazione e la sua esperienza

lo portarono a studiare una serie di provvedimenti per rendere più efficiente un

esercito scarsamente preparato dal punto di vista militare, composto da gruppi

volontari. Secondo il Calandrelli la legione Garibaldi aveva una crescita

incontrollata e vi si inserivano elementi indisciplinati in grado di provocare

disordini di vario tipo. La sua proposta all’Assemblea di aumentare gli

effettivi dell’esercito attraverso la coscrizione obbligatoria degli uomini dai

18 ai 36 anni fu respinta e la polemica che ne seguì provocò la sua messa in

disparte dalla vita politica repubblicana.

Durante l’assedio

francese della città, il suo contributo fu prezioso e nell’epica battaglia del

30 aprile, nella quale gli uomini del generale Oudinot furono sconfitti e

respinti, si guadagnò una medaglia d’oro al valor militare. Nei giorni di

euforia che seguirono, il cantastorie cieco Tarantoni girava per le strade di

Trastevere con la sua chitarra cantando una semplice canzoncina i cui versi

suonavano così: "Ciavemo Garibbardi / Ciavemo

Calandrella/ sti boja de francesi/ nun so potuti entrà/ l’emo respinti indietro

/ nun ponno aritornà".

I francesi, però,

sarebbero tornati, eccome, più forti e agguerriti di prima, tradendo la tregua

di Lesseps. Calandrelli, che fin dal 17 maggio era stato nominato, con il grado

di colonnello, direttore generale delle fortificazioni, si distinse nella

battaglia del 22 giugno, dirigendo l’artiglieria per impedire che gli assalitori

rafforzassero le posizioni conquistate il giorno precedente. Ma le sorti della

Repubblica erano ormai segnate. Il 1° luglio il triumvirato composto da Mazzini,

Saffi e Armellini si sciolse e se ne costituì uno nuovo, di cui facevano parte,

oltre ad Alessandro Calandrelli, Livio Mariani e Aurelio Saliceti.

Una volta

ristabilito il governo pontificio, Alessandro subì gravissime accuse di furto,

incettazione e concussione. Nel processo che ne seguì, nonostante si proclamasse

innocente, fu condannato a numerosi anni per furto e a morte per alto

tradimento. Nell’agosto del 1851 Pio IX mutò tutte le sue pene in 20 anni di

carcere ad Ancona. Da qui, a settembre, scriveva alla sorella: "Oggi son povero,

abbandonato e non possedo in mia tasca che 36 baiocchi...ecco il frutto dei miei

furti..."

Persino il re di

Prussia Federico Guglielmo IV si adoperò per il rilascio del Calandrelli, che

tuttavia dovette rimanere in carcere per due anni. Finalmente il 15 giugno del

1853 il Pontefice gli commutò la pena in esilio perpetuo, permettendogli di

riunirsi al padre e al fratello Ludovico che si trovavano a Berlino. Qui

Alessandro si guadagnò da vivere dando lezioni di italiano. Tra i suoi allievi

il naturalista e geografo Alexander von Humbold e Ferdinand Lassalle, che negli

anni a seguire sarebbe diventato leader del movimento operaio tedesco. Si sposò

con Emilia Reineke, che gli diede tre figli.

Solo dopo la

breccia di Porta Pia poté tornare a Roma. Era il 2 ottobre del 1870. Divenne

Consigliere del Circolo romano e prese parte attiva alla vita politica. Trovò un

modesto ma dignitoso impiego come ispettore edilizio del Comune. Nel 1871 iniziò

anche a collaborare saltuariamente con il quotidiano "Il Tribuno".

Si iscrisse alla

Società dei reduci delle patrie battaglie, fece parte della Commissione per le

onoranze Mazzini e di un’altra incaricata di individuare i nomi dei Romani

caduti durante il Risorgimento. Nel 1884 si ritirò ad Albano, dove morì il 7

febbraio 1888.

di

Cinzia Dal Maso

|

|

Il Risorgimento

dei romani |

|

Giovanni

Cherubini

Annibale

Lucatelli nel suo prezioso volume "Carità di patria - Ai fratelli

dimenticati - Ricordo" traccia un toccante profilo di un eroico

romano, Giovanni Cherubini, cui il padre, uomo di grande cultura,

aveva trasmesso l’amore per la patria e la libertà. Giovanni

studiava pittura con buoni risultati presso Tommaso Minardi,

professore all’accademia di San Luca, quando decise di partire per

la campagna del Veneto. Combatté a Vicenza nel 1848, rimanendo

gravemente ferito dalla mitraglia. Riuscì a guarire, potendo così

partecipare, l’anno seguente, alla difesa della Repubblica Romana,

della cui assemblea il padre era stato eletto deputato. Annibale

Lucatelli nel suo prezioso volume "Carità di patria - Ai fratelli

dimenticati - Ricordo" traccia un toccante profilo di un eroico

romano, Giovanni Cherubini, cui il padre, uomo di grande cultura,

aveva trasmesso l’amore per la patria e la libertà. Giovanni

studiava pittura con buoni risultati presso Tommaso Minardi,

professore all’accademia di San Luca, quando decise di partire per

la campagna del Veneto. Combatté a Vicenza nel 1848, rimanendo

gravemente ferito dalla mitraglia. Riuscì a guarire, potendo così

partecipare, l’anno seguente, alla difesa della Repubblica Romana,

della cui assemblea il padre era stato eletto deputato.

Ristabilitosi il governo papale, una sera si imbatté per strada in

un folto gruppo di persone che applaudiva i francesi. Giovanni fu

colto dall’ira e minacciò con un bastone uno dei manifestanti, il

curato della Madonna dei Monti, poi, sapendo che il suo gesto non

sarebbe rimasto senza conseguenze, fuggì fuori dai confini dello

stato. Il tribunale lo condannò in contumacia a cinque anni di

carcere. Poiché la polizia pontificia, non riuscendo a mettere le

mani su di lui, aveva arrestato il padre con l’accusa di complicità

nel sacrilego gesto, Giovanni si vide costretto a tornare a Roma e a

scontare la sua pena per intero. Una volta liberato ebbe una parte

attiva nelle sommosse del 1859, guadagnandosi altri due arresti. Nel

1865 fu di nuovo costretto a emigrare e si trasferì a Terni, dove

rimase finché l’appello di Garibaldi non lo spinse a combattere di

nuovo. Nel 1867 partecipò alla campagna dell’Agro romano per la

liberazione di Roma. A Monterotondo si spinse fin sotto le porte

della città per incendiarle, incurante dei proiettili nemici. A

Mentana, racconta Lucatelli, "esaurì le munizioni dopo brevissimo

tempo, e sotto una pioggia di palle sottrasse cartucce dalla sacca

dei suoi compagni caduti e seguitò a sparare, ma quando non vi fu

più né tempo né mezzo di continuare, afferrò la carabina per la

canna e menò colpi violentissimi da tutte le parti come una belva

inferocita, mentre la faccia gli grondava sangue e le vesti erano

tutte lacere". Anche il fucile si ruppe, allora combatté con la

daga, poi, nel corpo a corpo, con pugni e morsi. All’altezza di

villa Santucci una scarica di mitraglia gli spezzò un ginocchio e lo

fece cadere. Gli zuavi gli furono addosso, lo crivellarono di ferite

e gli cavarono gli occhi con la baionetta, "sino a che quel forte

non spirò ruggendo come un leone". Lasciava la moglie e un figlio,

che fu educato nel collegio militare di Torino a spese di Vittorio

Emanuele II.

Di

Giovanni Cherubini si è parlato a Nuova Spazio Radio (88.100 MHz), a

"Questa è Roma", il programma ideato e condotto da Maria Pia

Partisani, in studio con Livia Ventimiglia il martedì dalle 14 alle

15 e in replica il sabato dalle 10 alle 11.

di

Cinzia Dal

Maso

|

|

Il Risorgimento dei

romani |

|

Annibale

Lucatelli

Annibale

Lucatelli era il fratello di Cesare, giustiziato il 21 settembre del

1861 a piazza Bocca della Verità. Anch’egli fervente patriota, era

nato a Roma il 5 novembre 1827. Nel 1848 partì volontario per la

prima guerra d’Indipendenza e fu ferito nella difesa di Treviso.

L’anno seguente si batté per la Repubblica Romana e dopo la caduta

di quest’ultima fuggì a Genova. Nel 1853 tornò clandestinamente a

Roma per preparare un moto rivoluzionario e fu arrestato. Durante il

processo davanti alla Sacra Consulta che ne seguì, tentò invano di

difendersi sostenendo che la sua presenza a Roma era dovuta a motivi

di cuore. Lui e Augusta Castellani, infatti, sarebbero stati

innamorati. Dopo la partenza di Annibale, la giovane si sarebbe

ammalata per il dolore e sua madre Carolina avrebbe finalmente dato

il suo consenso al matrimonio. Non venne creduto e la condanna fu

pesantissima: il carcere a vita, in seguito commutato in 20 anni di

prigione. Una violenta rivolta nel carcere di Paliano gli valse una

nuova condanna all’ergastolo. Fu liberato nel 1869 e mandato in

esilio. Poté tornare a Roma solo dopo il 20 settembre del 1870,

riprendere la sua arte di mosaicista e formarsi una famiglia. Nel

1871 il principe Umberto gli donò duemila lire, una sorta di

risarcimento delle tante sofferenze patite per il suo patriottismo. Annibale

Lucatelli era il fratello di Cesare, giustiziato il 21 settembre del

1861 a piazza Bocca della Verità. Anch’egli fervente patriota, era

nato a Roma il 5 novembre 1827. Nel 1848 partì volontario per la

prima guerra d’Indipendenza e fu ferito nella difesa di Treviso.

L’anno seguente si batté per la Repubblica Romana e dopo la caduta

di quest’ultima fuggì a Genova. Nel 1853 tornò clandestinamente a

Roma per preparare un moto rivoluzionario e fu arrestato. Durante il

processo davanti alla Sacra Consulta che ne seguì, tentò invano di

difendersi sostenendo che la sua presenza a Roma era dovuta a motivi

di cuore. Lui e Augusta Castellani, infatti, sarebbero stati

innamorati. Dopo la partenza di Annibale, la giovane si sarebbe

ammalata per il dolore e sua madre Carolina avrebbe finalmente dato

il suo consenso al matrimonio. Non venne creduto e la condanna fu

pesantissima: il carcere a vita, in seguito commutato in 20 anni di

prigione. Una violenta rivolta nel carcere di Paliano gli valse una

nuova condanna all’ergastolo. Fu liberato nel 1869 e mandato in

esilio. Poté tornare a Roma solo dopo il 20 settembre del 1870,

riprendere la sua arte di mosaicista e formarsi una famiglia. Nel

1871 il principe Umberto gli donò duemila lire, una sorta di

risarcimento delle tante sofferenze patite per il suo patriottismo.

Nel

1889 scrisse un volume in collaborazione con Leopoldo Micucci,

"Carità di Patria - Ai fratelli dimenticati – Ricordo". Così si

legge nella prefazione: "Chiuso per sedici anni nelle prigioni

pontificie, ho dovuto essere spettatore di atroci patimenti e immani

sventure; e mi sono convinto che la privazione della libertà sia il

massimo dei sacrifizi che imponga all’uomo la carità della patria.

Molti atti d’eroismo compiuti fra quelle mura spaventevoli la storia

ha taciuto; eppure ve ne furono di tali che ogni cuore gentile non

può ricordare senza un profondo dolore e senza un atto di disprezzo

contro chi calpestava nel nome di Dio i più soavi sentimenti

dell’uomo, l’amore fraterno e la patria. A coloro che appena oggi si

rammentano è rivolto questo libro, e alla loro memoria consacrato. A

me pareva ingiusto partirmi da questo mondo senza lasciare una

notizia di loro, ed è perciò che mi sono prefisso di scoprire le

loro tombe, e consegnare al cuore dei giovani tanto sacri ricordi".

Annibale morì nella sua città il 27 giugno del 1909. Suo figlio

Luigi (1877 – 1915) scrisse romanzi, novelle, articoli di

archeologia e resoconti di guerra. Divenne famoso negli ultimi anni

della sua breve vita pubblicando "pubbliche proteste" sul giornale

satirico "Il Travaso delle idee", con lo pseudonimo di Oronzo E.

Marginati.

di

Cinzia Dal

Maso |

|

Il Risorgimento dei

romani |

|

Un

anniversario quasi dimenticato

In

questo anno di celebrazioni patriottiche più o meno sentite, ma

sempre molto ostentate, quanti saranno quelli che oggi si

ricorderanno di portare un fiore sulla tomba di Cesare Lucatelli,

nel centocinquantesimo anniversario della sua decapitazione? La

mattina del 21 settembre del 1861 in piazza Bocca della Verità

Giovanni Battista Bugatti, meglio conosciuto come Mastro Titta,

eseguì l’atto finale di un processo che aveva fatto discutere

l’Italia intera. Scriveva il fratello Annibale: "l’indignazione per

tanta barbarie fu generale, e non vi fu animo pietoso che con le

parole o con gli scritti non facesse omaggio alla memoria del

martire... Nel 1870 poi, alcuni giorni dopo la liberazione di Roma,

a cura dei patrioti romani, fu eretto in campo Verano un modesto

monumento alla memoria di Lucatelli. L’opera scultoria dei fratelli

Saraceni, riuscì un capo lavoro. Semplice, ma spontaneo n’è il

concetto, e profondamente vero. Se non vi fosse incisa parola

alcuna, quel marmo da sé basterebbe a narrare un sacrifizio, una

vendetta, un eroismo, una storia insomma che rabbrividisce ed

infiamma ad un tempo". Il monumento ricorda ancora ai rarissimi e

spesso distratti visitatori del Pincetto vecchio una storia ormai

lontana, eppure per anni è stato meta di un vero pellegrinaggio.

Continuava Annibale: "non passa giorno che non vi vegga qualche

pietoso ginocchioni a piè del monumento, e che non si trovi scritto

con la matita sul marmo qualche parola di ammirazione o di encomio

alla memoria del patriota. Fra l’altre vi fu scritta una volta

un’aurea sentenza tolta da una canzone popolare romana: Chi per la

patria muore, non muore mai. Un bel morir tutta la vita onora". In

questo anno di celebrazioni patriottiche più o meno sentite, ma

sempre molto ostentate, quanti saranno quelli che oggi si

ricorderanno di portare un fiore sulla tomba di Cesare Lucatelli,

nel centocinquantesimo anniversario della sua decapitazione? La

mattina del 21 settembre del 1861 in piazza Bocca della Verità

Giovanni Battista Bugatti, meglio conosciuto come Mastro Titta,

eseguì l’atto finale di un processo che aveva fatto discutere

l’Italia intera. Scriveva il fratello Annibale: "l’indignazione per

tanta barbarie fu generale, e non vi fu animo pietoso che con le

parole o con gli scritti non facesse omaggio alla memoria del

martire... Nel 1870 poi, alcuni giorni dopo la liberazione di Roma,

a cura dei patrioti romani, fu eretto in campo Verano un modesto

monumento alla memoria di Lucatelli. L’opera scultoria dei fratelli

Saraceni, riuscì un capo lavoro. Semplice, ma spontaneo n’è il

concetto, e profondamente vero. Se non vi fosse incisa parola

alcuna, quel marmo da sé basterebbe a narrare un sacrifizio, una

vendetta, un eroismo, una storia insomma che rabbrividisce ed

infiamma ad un tempo". Il monumento ricorda ancora ai rarissimi e

spesso distratti visitatori del Pincetto vecchio una storia ormai

lontana, eppure per anni è stato meta di un vero pellegrinaggio.

Continuava Annibale: "non passa giorno che non vi vegga qualche

pietoso ginocchioni a piè del monumento, e che non si trovi scritto

con la matita sul marmo qualche parola di ammirazione o di encomio

alla memoria del patriota. Fra l’altre vi fu scritta una volta

un’aurea sentenza tolta da una canzone popolare romana: Chi per la

patria muore, non muore mai. Un bel morir tutta la vita onora".

Purtroppo la tomba giace oggi nel più totale abbandono, sporca, con

la pietra di chiusura spezzata. Persino il modesto vaso di

terracotta per i fiori è rotto.

di

Cinzia Dal

Maso |

|

IL RISORGIMENTO DEI

ROMANI |

|

Il patriota romano Cesare Lucatelli

Cesare

Lucatelli Cesare

Lucatelli

era nato a Roma il 20 aprile 1823. Il padre Antonio, brigadiere dei dragoni

pontifici e capo dei domatori di cavalli, ossia caposcozzone, appassionato di

storia romana, aveva chiamato i suoi primi figli Cesare, Augusto e Annibale e

aveva trasmesso loro l’amore per la libertà e l’indipendenza nazionale.

Nel

marzo del 1848 Cesare e Annibale si arruolarono volontari nel battaglione

universitario partecipando alla I guerra d’Indipendenza. Una volta tornati a

Roma, furono tra i difensori della Repubblica Romana e in seguito militarono

nell’Associazione nazionale mazziniana.

Cesare, nonostante

avesse studiato l’arte del mosaico e dell’incisione dei cammei, si mise a fare

l’oste. Il suo carattere impulsivo iniziò a procurargli seri problemi. Nel 1851

il Consiglio di guerra francese lo condannò a quattro mesi di prigione per una

rissa scoppiata con alcuni soldati che avevano mangiato nella sua osteria senza

pagare il conto.

Nell’agosto del

1853 fu coinvolto, insieme con Annibale, in un tentativo di insurrezione a Roma.

Scoperta la congiura, i due fratelli dovettero affrontare un complicato

processo, durante il quale si impegnarono a non compromettere gli amici. Cesare

fu condannato a 10 anni di reclusione e Annibale all’ergastolo, pene in seguito

fortemente ridotte. Alla fine del 1856 Cesare poteva tornare in libertà e

riprendere l’attività di oste, che però dovette presto abbandonare a seguito del

rincaro del vino.

Nel 1860 lavorava

come facchino per la ferrovia Roma-Civitavecchia, ma una lite con un collega gli

costò un altro mese di galera. Continuava il suo impegno politico, partecipando

a manifestazioni contro il governo pontificio, fino a quella tragica del 29

giugno 1861. Durante la festa per i santi patroni di Roma, all’improvviso, su un

edificio in costruzione a piazza San Carlo al Corso furono illuminati due grandi

quadri trasparenti raffiguranti Vittorio Emanuele II e Napoleone III, mentre

dalle basi delle colonne della chiesa vennero incendiati dei bengala bianchi,

rossi e verdi. Nella confusione che ne seguì, dodici gendarmi provenienti da via

della Croce cominciarono a caricare la folla, imitati da altri gendarmi di

guardia al Corso e coadiuvati da quaranta uomini del tenete Naselli, che

menavano colpi di sciabola alla cieca. Solo l’intervento della gendarmeria

francese evitò una strage. Un tale Francesco Velluti, capopattuglia dei gendarmi

pontifici, fu raggiunto sotto palazzo Ruspoli da una pugnalata alla

coscia

sinistra e da una al basso ventre. Il Lucatelli, ferito alla testa e all’addome

dai gendarmi pontifici, fu arrestato come presunto aggressore. Intanto il

Velluti, ricoverato al San Giacomo, cessava di vivere. coscia

sinistra e da una al basso ventre. Il Lucatelli, ferito alla testa e all’addome

dai gendarmi pontifici, fu arrestato come presunto aggressore. Intanto il

Velluti, ricoverato al San Giacomo, cessava di vivere.

Al processo tutto

fu contro Cesare: 9 testimoni a carico, nessuno a discarico. Il difensore

d’ufficio tentò senza successo di sostenere una rissa tra più persone e

l’ubriachezza del suo assistito. Fu ritenuta l’arma del delitto un coltello

trovato in terra al Corso, la cui lama, però, non corrispondeva con la natura

delle ferite sul corpo del Velluti. Si accusò il Lucatelli di essersi vestito

con i colori della bandiera italiana,ma egli rispose di avere un unico paio di

pantaloni d’estate, bianchi. La camicia, comperata usata, era a strisce bianche

e rosso cupo. Quanto alla fascia verde che avrebbe portato alla vita, non era

altro che la cinta della divisa dei facchini, con tre fibbie sulla pancia e di

colore nero, che i ripetuti lavaggi avevano reso verdastra.

La sentenza fu

unanime: condanna a morte per omicidio "con animo deliberato, e per ispirito di

parte". Vani tutti i tentativi di ottenere la grazia. Inutili furono gli sforzi

per salvarlo. L’esule pontificio Giacomo Castrucci tentò perfino di

autoaccusarsi del delitto davanti al procuratore di Firenze.

Solo la sera prima

dell’esecuzione, alle 11, la sentenza fu comunicata al condannato, che l’accolse

con incredibile fermezza. Durante la notte i confratelli di San Giovanni

Decollato tentarono in ogni modo di far confessare e pentire Cesare, che da

parte sua chiese, senza ottenerlo, di poter rivedere il fratello Annibale,

recluso al San Michele.

La mattina del 21

settembre fu portato a piazza Bocca della Verità, dove era stato innalzato il

patibolo. Prima di salirvi, strinse al petto un crocifisso e pregò, quindi si

avviò con fermezza, dicendo ai gendarmi: "guardate come va a morire il Lucatelli",

acclamando l’Italia e augurandole l’antica gloria. Si rivolse al popolo

protestando la sua innocenza, finché i tamburi lo interruppero. Il carnefice lo

obbligò a mettere sul ceppo la testa, che dopo poco sarebbe stata mostrata ai

presenti.

di

Cinzia Dal Maso

|

|

Il Risorgimento dei

romani |

|

Le sorelle Castellani

Dal

diario di Anna Galletti de Cadilhac sappiamo che durante la difesa

della Repubblica Romana, tra le donne che assistevano i feriti

presso l’ospizio della Trinità dei Pellegrini, c’erano anche tre

belle sorelle romane, Elisa, Francesca e Augusta Castellani.

Appartenevano alla nota famiglia di orafi, secondo la testimonianza

di Annibale Lucatelli, "una delle più benefiche della nostra città

pel sacrificio continuo di libertà e sostanze che sopportò

coraggiosamente". La loro casa, nel palazzo Costa a San Marcello,

veniva perquisita praticamente ogni settimana.

Il 10

novembre 1850, ottavario della solennità dei defunti, la signora

Teresa Narducci, madre del giovane studente Paolo che era caduto

nella battaglia del 30 aprile del 1849, aveva invitato le sorelle

Castellani a recarsi con lei nella chiesa di S. Ignazio per

assistere alla cerimonia e pregare per coloro che erano morti

difendendo la patria. "Giunte colà divotamente s’inginocchiarono –

racconta Lucatelli - e allorché i sacerdoti benedicevano il

catafalco che sorgeva nel mezzo della chiesa, si levaroro, e gettati

dei fiori sulla coltre, esclamarono sommessamente: "Pace alle anime

dei caduti per la patria!" Quasi tutti i presenti ripeterono: "Pace,

pace.""

Questo

fatto innocente non mancò di avere conseguenze. La notte seguente

parecchi gendarmi bussarono alle porte delle famiglie Narducci e

Castellani portando in carcere a Montecitorio le tre sorelle e la

signora Teresa. "Era stato un atto così pietoso che avrebbe placato

l’ira del più crudele degli uomini. Quella povera madre credeva di

trovare un sollievo al suo immenso dolore, gettando alcuni fiori

sulla tomba del figlio e invocando dal Signore la pace per lui; e le

era capitato invece uno spaventevole oltraggio". Il fratello delle

ragazze, Giovanni Castellani, si recò dal generale francese De

Courcetez e gli narrò l’accaduto. L’ufficiale ne rimase sconvolto e

si adoperò in ogni modo per il ritorno a casa delle donne, che

avvenne dopo due giorni. Le poverette, però, dovettero rimanere agli

arresti domiciliari per altri quattro mesi. Non poterono uscire

nemmeno quando la mamma delle Castellani chiese un permesso speciale

al parroco di San Marcello affinché le figlie si potessero recare in

chiesa per prendere l’Eucarestia. Il religioso si limitò a mandare

l’ostia consacrata a casa.

Tra il

Lucatelli e una delle giovani ci doveva essere del tenero: nei

processi segreti della Sacra Consulta di Roma si legge che Annibale

tentava di giustificare il suo ritorno a Roma nel 1853 con il

desiderio di sposarsi con Augusta Castellani. La giovane, addolorata

per la lontananza dell’uomo, si sarebbe ammalata e sua madre

Carolina avrebbe finalmente dato il suo consenso al matrimonio.

di

Cinzia Dal

Maso

|

|

IL RISORGIMENTO DEI ROMANI |

|

Filippo De Cupis

Durante

tutta l’infanzia e la prima giovinezza, l’interesse di Adriano De

Cupis era calamitato da un cassetto del comò chiuso, di cui nessuno,

in casa, gli voleva rivelare il contenuto. Solo dopo la morte del

padre, Adriano aveva potuto aprire quello scrigno, che non conteneva

monete o gioielli, ma qualcosa di infinitamente più prezioso: carte

ingiallite dal tempo, foto, lettere e documenti del bisnonno

garibaldino. Adriano ha sentito il dovere di studiare e riordinare

quelle memorie e oggi "Il cassetto chiuso" è diventato un libro,

denso di testimonianze e di immagini.

Filippo

De Cupis era nato a Roma, ma a 20 anni appena si era trasferito in

Sabina per gestire un feudo del principe Marcantonio Borghese,

andando ad abitare a Poggio Moiano con la moglie Giulia. Lo zio

Camillo, intimo amico di Melchiorre Cartoni, gli aveva instillato

fin dall’infanzia valori come patria e libertà. Il libro si sofferma

sull’incontro di Filippo con i figli di Garibaldi, Menotti e

Ricciotti, e sulla sua partenza nel 1866 - insieme con il fratello

Cesare De Cupis, il noto studioso della Campagna Romana - come

volontario nella terza guerra d’Indipendenza, dove si guadagnò i

gradi di capitano.

Nell’agosto del 1867 Filippo venne convocato a Orvieto da Giuseppe

Garibaldi, che gli affidò il delicato incarico di gestire le risorse

economiche per far fronte alle necessità di una parte delle truppe.

Seguirono le sanguinose battaglie di Monterotondo e Mentana. In

quest’ultima località le camicie rosse videro svanire le proprie

speranze di vittoria davanti ai nuovi fucili a retrocarica dei

francesi, gli chassepots.

Nel

1869 nasceva Luigi, il primo figlio di Giulia e Filippo. La festa

per il lieto evento fu organizzata dal fraterno amico di Filippo,

Leopoldo Brigazzi.

Quando

la vita sembrava sorridere alla famiglia, che si andava allargando

con la nascita di tre bambine e di un altro maschio, il destino

volle giocare un tiro crudele. Filippo, con l’ingenuità dei

galantuomini, si lasciò convincere da un banchiere, un tale Giuseppe

Nobili, ad affidargli una parte consistente del patrimonio ereditato

dal padre, per giocarlo in borsa. Fu un disastro. Non solo il Natali

gli prosciugò il conto, ma la banca gli ipotecò ogni proprietà.

Filippo cominciò a cercare l’imbroglione in lungo e in largo per la

Penisola. Alla fine lo trovò a Torino, ma solo per capire che da lui

non avrebbe potuto ottenere nulla. Completamente sul lastrico, trovò

un lavoro come fuochista su un vapore diretto a San Paolo del

Brasile, dove peraltro sembra non sia mai arrivato. Da allora la

famiglia non seppe più niente di lui.

di

Cinzia Dal

Maso

|

|

Il Risorgimento

dei romani |

|

Mattia Montecchi

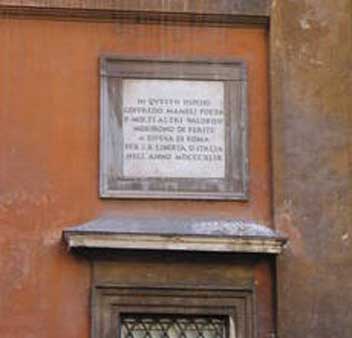

Su un

edificio di via Frattina, a destra del civico 12, proprio sopra le

finestre del primo piano, è murata una lapide in cui si legge: "In

questa casa dimorò / Mattia Montecchi romano / triumviro della

Repubblica nel (milleottocentoquarantanove) / Cittadino integerrimo

/ tutto diede alla patria / nulla chiese per sé".

Mattia

Montecchi era nato a Roma nel 1815 e fu carbonaro fino dal 1834,

partecipando a varie congiure contro il governo pontificio. Nel 1844

venne arrestato per cospirazione e condannato al carcere a vita. Fu

chiuso a Castel Sant’Angelo e poi nel forte di Civita Castellana,

dove ebbe come compagno di prigionia Felice Orsini. Nel 1846, dopo

l’elezione di Pio IX, poté godere dell’amnistia. Nel 1848 partecipò

alla campagna del Veneto. Ebbe una parte di primo piano nella

Repubblica romana, come deputato alla Costituente e ministro. Con la

restaurazione del governo pontificio, fu costretto all’esilio e a

Lugano fondò, insieme con Giuseppe Mazzini e Aurelio Saffi, una

società che si proponeva di pubblicare e diffondere in Italia

giornali, libri e opuscoli di idee rivoluzionarie e repubblicane.

Collaborò anche al giornale clandestino "L’Italia del Popolo".

Dopo

l’unificazione del Paese, tra il 1862 e il 1867, fu deputato del

Regno d’Italia.

Il 22

settembre del 1870 fu membro della Giunta di governo di Roma, fu

subito sciolta dal generale Cadorna.

Ecco

come Edmondo De Amicis descriveva, nel suo "Roma Capitale", il

discorso tenuto dal Montecchi nei giorni che seguirono la breccia di

Porta Pia: "Il vecchio patriota romano, accompagnato dagli amici,

avvolto e nascosto quasi dalle bandiere, sale sul pulpito a capo

scoperto, e preso appena fiato comincia con voce commossa: - Popolo

romano, rivendicato alla libertà e restituito per sempre alla comune

patria...

S’interrompe un istante, e poi con irresistibile slancio - ...Io ti

saluto!

L’ultima sua parola muore in un singhiozzo; egli si copre gli occhi

col fazzoletto e ricade sulla seggiola. La folla manda un grido

d’entusiasmo, tendendo le braccia e agitando le bandiere.

-

Silenzio! Silenzio!

Il

Montecchi ricomincia a parlare, a voce bassa, interrompendosi tratto

tratto. La folla ondeggiando e rimescolandosi, si stringe intorno al

pulpito. Le parole dell’oratore non giungono fino a me. Mi faccio

innanzi per intendere qualcosa.

Il potere temporale al Papa, - egli

esclama, - è caduto!"

Montecchi morì a Londra nel 1871. Il suo busto sul Gianicolo, del

1898, è opera di Emilio Dies.

di

Cinzia Dal

Maso

|

|

Il Risorgimento dei

romani |

|

Il generale Pietro Roselli, comandante supremo

Pietro

Roselli era nato a Roma nel 1808. Frequentò l’accademia militare

diventando tenente del genio dell’esercito pontificio. Partecipò

alla prima guerra di indipendenza in Veneto alla testa di un

battaglione di volontari, prima come capitano e poi come maggiore.

Nell’esercito della Repubblica Romana fu promosso colonnello e come

tale intraprese una campagna contro il brigantaggio nelle Marche.

Nel maggio del 1849 venne richiamato a Roma e nominato – per volere

di Mazzini - generale di divisione, con il comando supremo delle

truppe. Così Roselli scavalcava di fatto Garibaldi, con la

giustificazione che, essendo romano e di sentimenti moderati, nonché

ex ufficiale pontificio, sarebbe stato meglio accettato sia dai

soldati della Repubblica che all’estero. Pietro

Roselli era nato a Roma nel 1808. Frequentò l’accademia militare

diventando tenente del genio dell’esercito pontificio. Partecipò

alla prima guerra di indipendenza in Veneto alla testa di un

battaglione di volontari, prima come capitano e poi come maggiore.

Nell’esercito della Repubblica Romana fu promosso colonnello e come

tale intraprese una campagna contro il brigantaggio nelle Marche.

Nel maggio del 1849 venne richiamato a Roma e nominato – per volere

di Mazzini - generale di divisione, con il comando supremo delle

truppe. Così Roselli scavalcava di fatto Garibaldi, con la

giustificazione che, essendo romano e di sentimenti moderati, nonché

ex ufficiale pontificio, sarebbe stato meglio accettato sia dai

soldati della Repubblica che all’estero.

Caduta

la Repubblica, andò in esilio a Genova, ma nel 1859 era di nuovo a

capo di una divisione di volontari. Finalmente nel 1860 divenne

tenente generale dell’esercito italiano, con il quale partecipò alla

conquista di Ancona, di cui fu anche comandante di piazza. Roselli

morì nel 1885 nella città marchigiana, dove fu sepolto, per sua

espressa volontà.

L’anno

seguente il Comune di Roma, per onorare la memoria dell'illustre

concittadino, concesse gratuitamente un’area di sepoltura nel

cimitero del Verano e partecipò alle spese per la tomba, progettata

da Ignazio Roselli Lorenzini, nipote del generale, e realizzata in

pietra gabina dallo scultore Adalberto Cencetti (1847 - 1907).

Il

busto del Gianicolo è invece opera di Pietro Benedetti (1893).

di

Cinzia Dal Maso

|

|

Fu un geniale artista e un fervido eroe del Risorgimento |

|

Il trasteverino Nino Costa, pittore e patriota

Giovanni

Costa, detto Nino, era nato a Roma il 15 ottobre 1826, quattordicesimo di

quindici figli, da una famiglia trasteverina di industriali della lana, il cui

palazzo è ancora visibile nella piazza dove c’è la chiesa di San Francesco a

Ripa, con tanto di lapide commemorativa. Giovanni

Costa, detto Nino, era nato a Roma il 15 ottobre 1826, quattordicesimo di

quindici figli, da una famiglia trasteverina di industriali della lana, il cui

palazzo è ancora visibile nella piazza dove c’è la chiesa di San Francesco a

Ripa, con tanto di lapide commemorativa.

Ricevette

un’educazione classica, ma rimase affascinato dall’arte medioevale e

rinascimentale. Intanto diventava un convinto assertore dell’unità d’Italia. Nel

1847 si iscrisse alla "Giovane Italia" e nel 1848 partecipò come volontario alla

prima guerra d’indipendenza.

Fin da questo

periodo iniziò a frequentare gli studi di artisti neoclassici e romantici,

allontanandosene però presto, per il suo amore per la pittura dal vero.

Quando fu

proclamata la Repubblica Romana, aveva appena 23 anni e si trovava in disaccordo

con il padre e con i fratelli, per le sue idee liberali, ma soprattutto per la

sua volontà di non occuparsi dell’azienda di famiglia, per dedicarsi alla

pittura. Ospitò nella sua casa a Garibaldi e fu nominato consigliere municipale.

Al ritorno del

Papa, tra il 1850 e il 1851 fu a Napoli, dove forse poté conoscere e apprezzare

la scuola di Posillipo. Nel 1853 avvenne la sua "conversione monarchica".

Imputava alle concezioni politiche di Mazzini il fallimento della difesa della

Repubblica Romana. Si riunì con alcuni amici nel suo studio di via Margutta 33.

Furono concordi che tutti i romani liberali si dovevano unire per aiutare il re

Vittorio a liberare l’Italia. "Passando ad esaminare quali mezzi fossero più

acconci ad ottenere tale scopo, presto ci trovammo d’accordo, pure, nel

riconoscere che l’uomo più capace e più accetto per ottenere la conversione dei

romani al nostro nuovo indirizzo politico e per ordinare un nuovo partito, per

promuoverlo e per sostenerlo fosse l’amico" Giuseppe Checchetelli, che dopo

essere stato arrestato nel febbraio del 1850, viveva nel paese di origine dei

genitori, Ciciliano. Costa lo convinse a tornare a Roma, e da allora

Checchetelli rimase per molti anni alla guida del cosiddetto "partito

ragionevole" romano.

Il 1856 segnò

inizio del successo artistico di Nino Costa nell’ambiente inglese, con il quadro

"Dormono di giorno per pescare di notte", che, replicato in dimensioni maggiori,

fu esposto nel 1890 alla New Gallery di Londra. Sempre nel 1856 venne esposto

alla Promotrice romana un dei suoi dipinti più celebrati, "Donne che imbarcano

legna al porto di Anzio", del 1852.

Nel 1859 tornò a

combattere per l'indipendenza italiana e partecipò alla seconda guerra di

indipendenza, arruolandosi nel regio esercito piemontese. Alla fine di

quell’anno andava a Firenze, dove si trovavano molti altri patrioti, per unirsi

a loro. Ma la città era anche un floridissimo centro artistico, dove entrò in

contatto, soprattutto al Caffè Michelangelo, con i giovani macchiaioli, che

convinse ad abbandonare i soggetti storici per la pittura dal vero.

Viaggiò moltissimo,

anche all’estero, con una grande apertura verso tecniche ed idee nuove. Può

essere considerato il paesaggista più autorevole fra i ribelli dell’ambiente

romano ed era convinto che occorresse dipingere con gli stessi mezzi del vero.

Nonostante l’enorme successo ottenuto in paesi come la Francia o l’Inghilterra e

a dispetto del suo ruolo di polo catalizzatore dei vari tentativi di

rinnovamento artistico della cultura romana, Costa non fu mai compreso e

accettato del tutto nella sua città. Si definiva "la persona più impopolare nel

mondo artistico romano".

Nel 1870 partecipò

alla liberazione di Roma e fu tra i primi ad entrare dalla breccia di porta Pia,

insieme con Augusto Valenziani, di cui il pittore così raccontava la morte: "fra

le fucilate dei nemici, pure noi avanzavamo a sbalzi, di corsa. I difensori ci

sparavano addosso. Mentre sotto il fuoco avanzavamo, mi sono voltato verso

Valenziani (che portava gli occhiali) chiedendogli: Le tue lenti si sono rotte?

Nello stesso istante una palla nella testa me lo faceva cadere morente, fra le

braccia. Io l’ho tratto da parte, l’ho appoggiato a un muro e abbracciandolo gli

ho detto: Ringrazia Iddio che ti fa morire così! E mi sono gettato all’assalto".

Da allora partecipò

attivamente alla vita politica della città, divenendo anche consigliere

comunale. Riprese l’attività artistica, senza perdere il suo carattere ribelle e

fondando molti gruppi artistici, come il Golden Club, il Circolo degli Italiani

e la Scuola Etrusca.

Prima di morire, il

31 gennaio del 1903 a Marina di Pisa, dettò i suoi ricordi alla figlia,

pubblicati postumi nel 1927 con il titolo "Quel che vidi e quel che intesi".

di

Cinzia Dal Maso

|

|

Il Risorgimento dei

romani |

|

Angelo Tittoni

Il

busto del patriota Angelo Tittoni è collocato nel punto in cui la

passeggiata del Gianicolo si biforca, proprio di fronte al monumento

di Garibaldi. Lo scultore Ettore Ferrari, che lo ha eseguito nel

1902, ha raffigurato l’eroe con la divisa del battaglione

universitario romano, caratterizzata dal cappello alla calabrese

ornato di piume. Angelo era nato nel 1820 e apparteneva a quella

borghesia romana che aveva raggiunto una

solida posizione economica esercitando la professione di "mercante

di campagna" senza però godere di alcun privilegio e si era per

questo accostata alle idee liberali. Il

busto del patriota Angelo Tittoni è collocato nel punto in cui la

passeggiata del Gianicolo si biforca, proprio di fronte al monumento

di Garibaldi. Lo scultore Ettore Ferrari, che lo ha eseguito nel

1902, ha raffigurato l’eroe con la divisa del battaglione

universitario romano, caratterizzata dal cappello alla calabrese

ornato di piume. Angelo era nato nel 1820 e apparteneva a quella

borghesia romana che aveva raggiunto una

solida posizione economica esercitando la professione di "mercante

di campagna" senza però godere di alcun privilegio e si era per