|

La nascita si fa ricollegare a S. Gaetano da

Thiene, nel 1517 |

|

Nel

presepe romano la vita dei popolani

I

viaggiatori stranieri dell’Ottocento nei diari e impressioni di

viaggio tracciarono colorite pagine, descrivendo usi, costumi e

tradizioni

Si

vuole che il più antico presepe a Roma sia quello di Arnolfo di

Cambio (1240-1302) in S. Maria Maggiore. Non si conoscono documenti

sui presepi nei secoli XV e XVI. La consuetudine si fa risalire al

1517, riferendola a San Gaetano Thiene. Si

vuole che il più antico presepe a Roma sia quello di Arnolfo di

Cambio (1240-1302) in S. Maria Maggiore. Non si conoscono documenti

sui presepi nei secoli XV e XVI. La consuetudine si fa risalire al

1517, riferendola a San Gaetano Thiene.

Una notizia del 1614 rende noto che un certo Fra Jacono romano donò

alle monache di Morlupo il “Bambino et tutti suppellettili del

Presepio”. Inoltre, nel 1617 il diarista Vaiena annota che a Roma e

nel Lazio l’uso del presepe era diffuso nelle chiese e nei conventi.

Documentata è l’attività presepista del Bernini per i Barberini.

Con l’avvento

del barocco si svilupparono i presepi in Roma, popolati dalle

figurine, scolpite in legno, poi in creta, provenienti dalla scuola

napoletana, portate da viaggiatori e mercanti. Nacquero così i

concerti da presepe come la “Natività” del Corelli, o i mottetti del

Nannini.

Cardinali e

prelati si dedicarono alla costruzione di colossali presepi e molti

palazzi nobili ebbero un salone con la volta e le pareti dipinte a

calotta celeste con nubi e con la bocca-scena, in cui durante le

feste natalizie si innalzava il presepe.

I presepi

romani nel secolo XVIII avevano raggiunto nelle chiese un fasto ed

uno splendore tale da dover essere disciplinati dalle autorità

ecclesiastiche per gli eccessi del popolo chiassoso e la loro

smodata decorazione. Si giunse perfino a stabilire il numero delle

lampade che dovevano illuminarli, come riferisce un decreto del 7

settembre 1733 di mons. Sacripanti.

Ricca è la

documentazione del presepe a Roma nel secolo XIX, di cui i

viaggiatori stranieri nei loro diari hanno lasciato colorite

descrizioni.

Meno ricco e

affollato di quello napoletano, il presepe romano dell’Ottocento,

costruito in sughero e muschio, rappresenta la vita del popolo:

compaiono il pizzicagnolo, la trattoria «Dar Turco», con cucina

romana, i gendarmi, gli zampognari, i pastori ciociari e molisani,

“Pasquino” e i re Magi in carrozzella. Le scenografie si

arricchiscono del fondale, dei monti e alberi. Alcuni presepi sono

innalzati su portici, terrazze e loggette con lo sfondo naturale del

cielo. Si utilizzano misture di colore racchiuse in globi di vetro

che, mediante specchi metallici, rifrangono la luce delle fiammelle

dei ceri e dei lumi ad olio: la musica popolare è affidata agli

strumenti a fiato dei pastori discesi dalle montagne abruzzesi.

L’uso di

allestire il presepe si diffonde fra tutti i ceti sociali che fanno

a gara nel costruirne con pezzi modellati da modesti scultori o dai

lavoranti delle piccole fornaci trasteverine. Dalle nove del mattino

al tramonto iniziava la visita ai presepi: i committenti, dopo aver

sparso all’ingresso della casa o della bottega qualche foglia di

alloro, appendevano sulla porta una corona di mortella.

Il presepe dell’Aracoeli, che primeggia su tutti, prese la forma

attuale nel 1851 con i disegni di Luigi Poletti. Poiché le statue

erano cadenti - si salvavano soltanto quelle della Vergine e di San

Giuseppe, oltre alle teste del bue e dell’asinello - i frati si

rivolsero al duca Pio Grazioli, che possedeva il proprio palazzo lì

accanto. Il duca sul finire del 1860, affidò allo scultore Luigi

Ceccon l’incarico di scolpire dodici statue a grandezza naturale per

un compenso di settecentoventi scudi, mentre padre Francesco da

Codogno si era assunto l’incarico

di

trasformare lo sfondo della grotta di sughero in una gloria che

potesse accogliere i piccoli cantori con i loro strumenti musicali.

Le statue, sei

pastori e i Re Magi ciascuno con un valletto, furono rivestite di

abiti ricchi e sfarzosi. Lo “sfondo” del presepe fu distrutto nel

1887, in seguito ai lavori per il monumento a Vittorio Emanuele Il.

Le vecchie quinte di sughero, perse nel restauro del 1957, furono

sostituite dalla grotta in cemento ideata da Nino Delle Site.

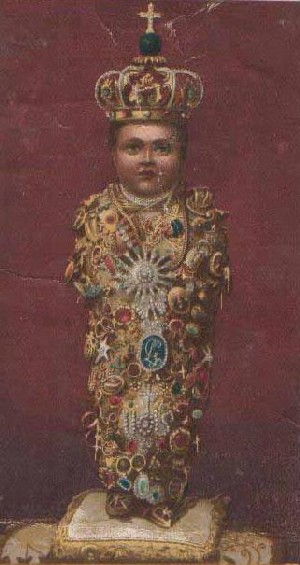

Dinanzi al

Santo Bambino, con le fasce ricoperte di gioielli, si alternavano,

su di un piccolo palco, bambini e bambine, per recitare poesie in

suo onore. Al presepe era collegata la tradizione dei sermoni e la

benedizione del S. Bambino dall’alto della scalea sul popolo romano,

in ginocchio e in adorazione.

I padri di San

Francesco a Ripa gareggiavano con i confratelli capitolini. Il loro

presepe ebbe vita regolare solo dal 1769. Al cielo, ottenuto con

tendoni dipinti, si aggiunsero scene di boschi, monti e capanne,

l’Eterno Padre. Una gloria imponente sovrastava la Grotta. Le

bacchettine di vetro a tortiglione dette “cresce cala”, in continuo

movimento dietro il Bambinello, simulavano il getto dell’acqua delle

fontane; le lontananze erano rese con una serie di specchi nascosti

tra il muschio e il sughero. La principessa Maria Maddalena Borromei

Altieri cucì i vestiti di San Giuseppe, della Vergine e del Bambino

Gesù.

Oltre il Tevere

un caratteristico presepio, “a giorno”, attirava i curiosi: era

quello costruito dal 1827 dall’industriale del mosaico Giuseppe

Forti, sulla Torre degli Anguillara. In primo piano era la Grotta in

sughero e dai crepacci si scorgeva il paesaggio artificiale fino al

parapetto, da cui si vedeva lo sfondo al naturale con in lontananza

i colli Albani.

Con lo stesso

sistema era stato costruito un altro presepio da un calzolaio, che

nel 1802 si visitava nel Rione Regola.

Con l’avanzare

del secolo la popolarità dei presepi si fa più frequente; la scalea

dell’Aracoeli nelle feste natalizie brulicava di folla e di

venditori, S. Andrea della Valle dal 1846 fu meta dello stesso

afflusso. Nello stesso anno il canonico Vincenzo Pallotti aveva

ottenuto dalla famiglia Torlonia nove grandi figure in dono, opera

di Pietro Cantagalli, che formavano l’unica scena dell’Epifania.

Per soddisfare

le continue richieste delle figure popolari, i vasai, vascellari, i

“bucalettari”, tra i quali deve annoverarsi il padre dei Pinelli,

nei mesi antecedenti il Natale lavoravano di gran lena nelle fornaci

di S. Maria in Cappella.

L’aristocrazia

e la borghesia romana, in gara con la chiesa per offrire alla

cittadinanza la migliore riproduzione della notte santa, appendeva

grandi corone e festoni di mortella sulle porte delle abitazioni per

indicare che la visita del presepe era aperta a tutti.

Sulla fine

dell’Ottocento, lo scultore Baldassarre Surdi diede vita a un

gigantesco presepe, alla cui realizzazione parteciparono artisti di

fama come Cifariello, Monteverdi, Zocchi, Ferrari, Maccagnani. La

prima esposizione avvenne nel 1893 in un padiglione in piazza

Borghese, su un panorama d’eccezione dipinto dal Ballester.

di Antonio

Venditti |

|

|

|

A

Roma il Museo del Presepe:

un’arte che accomuna i popoli

Nel cuore di Roma,

poco distante dai Fori Imperiali, si nasconde un piccolo tesoro di

arte sacra: è il Museo Tipologico Internazionale del Presepio, uno

scrigno di meravigliose Natività realizzate nei materiali più

disparati, provenienti da diverse regioni del nostro Paese e da

tutto il mondo. L’esposizione permanente, curata dall’ "Associazione

Italiana Amici del Presepe", ha sede nei sotterranei della bella

Chiesa dei Santi Quirico e Giulitta (via Tor de’ Conti, 31 A, tel.

06.6796146).

All’interno del museo sono raccolte sacre rappresentazioni antiche e

moderne di grande interesse storico e documentaristico: una

straordinaria collezione, che supera i tremila pezzi, tuttora in

continua crescita. Come non rimanere a bocca aperta dinanzi a un

presepe trapanese del 1600 interamente composto da piccole

conchiglie? E che dire dei minuti capolavori incastonati nei gusci

di noci? E degli scorci realizzati seguendo a regola d’arte le leggi

della prospettiva? Pupazzi di cartapesta, terracotta, vetro

soffiato, cera, sughero, ceramica, gesso, latta, legno e persino

costruiti con le foglie di mais, il marzapane, la paglia, la mollica

di pane, il piombo e lo stagno, costituiscono la preziosa occasione

per esplorare il significato che la grande festa del Natale ha

assunto durante i secoli nei diversi Paesi del mondo.

La

rappresentazione di quella sacra notte raccoglie, come in un quadro

variopinto, ancestrali aspetti etnici e culturali, colori e

materiali di popoli e terre solo apparentemente lontane, perché

accomunate dalle forti radici del medesimo culto.

E’

possibile ammirare, oltre ai classici presepi napoletani e romani

dalle pittoresche vedute cittadine, anche esemplari provenienti

dalla Spagna, dal Portogallo, dalla Francia, dalla Germania,

dall’Austria, dalla Cecoslovacchia, dalla Svezia, dall’Ungheria,

dalla Finlandia, dal Madagascar, dall’Equador, dal Perù, dal

Messico. E solo per citarne alcuni. C’è addirittura una sacra

rappresentazione ispirata a "I Promessi Sposi", un presepe

"manzoniano" in cui sono facilmente riconoscibili tutti i

protagonisti del celebre romanzo: Renzo, Lucia, fra’ Cristoforo,

Agnese.

L’

"Associazione Italiana Amici del Presepio", fondata nel 1953 da

alcuni appassionati cultori di questa antica arte col preciso scopo "di

mantenerne viva la tradizione, diffonderla sempre più e studiarne ed

evidenziarne tutti gli aspetti, religiosi, storici, artistici,

folcloristici e tecnici", organizza

durante l’anno mostre e conferenze sull’argomento, oltre ad un

interessante corso di tecnica presepistica.

Il

museo è aperto al pubblico da settembre a giugno (mercoledì-sabato

dalle ore 17.00 alle 20.00) e dal 25 dicembre al 6 gennaio (feriali:

16.00-20.00; festivi: 10.00-13.00 e 16.00-20.00).

di Annalisa

Venditti |

|

|

|

La

chiesa di S. Maria in Aracoeli aspetta il ritorno del Bambinello

Una

delle sculture sacre più venerate di Roma è stata per secoli il

Bambinello conservato nella chiesa di S. Maria in Aracoeli. Un

religioso francescano l’aveva scolpito a Gerusalemme, forse sul

finire del Quattrocento, da un pezzo di legno d’ulivo dei Gethsemani.

La tradizione vuole che la statuetta, alta circa 60 centimetri,

fosse stata dipinta dalla mano dalla Divina Provvidenza. “La fama

dei suoi miracoli – scriveva il Belli – chiama questo Bambino a

visitare qua e là gl’infermi disperati di salute, e ciò accade

allorché lo stesso corpo di Cristo nell’eucarestia non gli abbia

risanati. I Religiosi zoccolanti lo trasportano in cocchio a passo

lento”. Si credeva che, in caso di grazia, le sue labbra divenissero

rosse, mentre si facevano bianche quando non c’era più speranza.

Padre Casimiro Romano racconta, nelle sue “Memorie storiche”, che

nel 1647 fu rubata ed i frati si videro costretti a sostituirla con

una copia. Una notte, sentirono bussare alla porta del convento,

mentre le campane di Roma suonavano festose. Andarono ad aprire e

trovarono il Bambinello che, da solo, era tornato a casa:

naturalmente, doveva essere stato riportato dal ladro, pentito del

suo gesto sacrilego. La copia venne donata al convento francescano

di Giulianello presso Cori e si trova ancora nella chiesa

parrocchiale del paese.

Da Natale

all’Epifania il Bambinello, stretto nelle fasce in tessuto dorato

tempestate di gemme, doni ed ex-voto, veniva esposto nello storico

Presepe che i frati allestiscono ogni anno dal 1774 nella seconda

cappella a sinistra della chiesa di S. Maria in Aracoeli, ricordato

in un famoso sonetto del Belli: “L’angeli, li somari, li cammèli, /

si li vedete, lì stanno a mijara: / c’è una Grolia che pare la

Longara; / e ce se pò contà li sette celi. Indietro c’è un paese

inarberato, / dove sarta sull’occhi un palazzino, / che dev’èsse la

casa der curato; / e avanti, in su la paja, c’è un bambino, / che

manco era accusì bene infasciato / er fio de Napujone piccinino”.

Ancora il Belli, in un altro sonetto, descrive il Bambino come “un

pupazzo pieno de fiocchetti tempestato de gioje”. Questo Presepe si

distingue per due personaggi veramente insoliti: Augusto e la

Sibilla Tiburtina, in ricordo della leggenda che vuole la chiesa

edificata a seguito di una profezia sibillina ricevuta dal primo

imperatore romano. Davanti al presepe dell’Aracoeli i bambini

recitavano una breve poesia o un piccolo, ma dotto sermone. “Sono

autentiche prediche in grande stile – annotava nel 1853 Ferdinando

Gregorovius – alle quali non mancano nemmeno importanti citazioni”.

Nel 1994 la

statuetta è stata nuovamente rubata, ma da allora nessuno scampanìo

è venuto a rallegrare le notti romane, annunciando il ritorno del

Bambinello: tutte le ricerche si sono rivelate vane. Ancora una

volta, i fedeli si devono accontentare di una copia.

di Cinzia

Dal Maso |

|

DUE SONETTI DEL BELLI DESCRIVONO LA SACRA

RAPPRESENTAZIONE |

"Anche Augusto e la Sibilla

nel presepe dell’Ara Coeli

Semo

stati a vvedé ssu a la Rescèli / er presepio, ch’è ccosa accusí

rrara, / che ppe ttiené la ggente che ffa a ggara / ce sò ssei

capotori e ddu’ fedeli". Così inizia un celebre sonetto di Giuseppe

Gioachino Belli del 27 dicembre 1932 dedicato a uno dei più belli e

amati presepi romani, quello allestito ogni anno fin dal 1774 dai

frati zoccolanti nella seconda cappella a sinistra della basilica di

Santa Maria in Ara Coeli. Il poeta, per bocca di un popolano,

descrive con toni ammirati e vivaci la ricchezza della sacra

rappresentazione, che ancora oggi attrae un gran numero di fedeli,

disposti a inerpicarsi sui 124 gradini di marmo che portano alla

chiesa. "L’angeli, li somari, li cammeli, / si li vedete, llí stanno

a mmijjara: / c’è una Grolia che ppare la Longara; / e cce se pò

ccontà lli sette sceli". Certo il popolano esagera, parlando di

migliaia di angeli, somari e cammelli e paragonando il fondale a una

delle strade più lunghe e dritte della vecchia Roma. Non mancano

nemmeno gli anacronismi: "Indietro sc’è un paese inarberato / dove

sarta sull’occhi un palazzino, / che ddev’èsse la casa der curato".

Ecco ora la descrizione dell’elemento più importante: "e avanti, in

zu la pajja, sc’è un bambino, / che mmanco era accusí bbene

infassciato / er fío de Napujjone piccinino". Si riferisce al

veneratissimo Bambinello, scolpito a Gerusalemme, alla fine del

Quattrocento, da un religioso francescano, da un pezzo di legno

d’ulivo dei Gethsemani. Secondo una pia tradizione, la statuetta,

alta circa 60 centimetri, sarebbe stata dipinta dalla mano dalla

Divina Provvidenza. "La fama dei suoi miracoli – scriveva il Belli –

chiama questo Bambino a visitare qua e là gl’infermi disperati di

salute, e ciò accade allorché lo stesso corpo di Cristo

nell’eucarestia non gli abbia risanati. I Religiosi zoccolanti lo

trasportano in cocchio a passo lento". Si credeva che, in caso di

grazia, le sue labbra divenissero rosse, mentre si facevano bianche

quando non c’era più speranza. Padre Casimiro Romano racconta, nelle

sue "Memorie storiche", che nel 1647 fu rubata ed i frati si videro

costretti a sostituirla con una copia. Una notte, sentirono bussare

alla porta del convento, mentre le campane di Roma suonavano

festose. Andarono ad aprire e trovarono il Bambinello che, da solo,

era tornato a casa: naturalmente, doveva essere stato riportato dal

ladro, pentito del suo gesto sacrilego. La copia venne donata al

convento francescano di Giulianello presso Cori e si trova ancora

nella chiesa parrocchiale del paese. Semo

stati a vvedé ssu a la Rescèli / er presepio, ch’è ccosa accusí

rrara, / che ppe ttiené la ggente che ffa a ggara / ce sò ssei

capotori e ddu’ fedeli". Così inizia un celebre sonetto di Giuseppe

Gioachino Belli del 27 dicembre 1932 dedicato a uno dei più belli e

amati presepi romani, quello allestito ogni anno fin dal 1774 dai

frati zoccolanti nella seconda cappella a sinistra della basilica di

Santa Maria in Ara Coeli. Il poeta, per bocca di un popolano,

descrive con toni ammirati e vivaci la ricchezza della sacra

rappresentazione, che ancora oggi attrae un gran numero di fedeli,

disposti a inerpicarsi sui 124 gradini di marmo che portano alla

chiesa. "L’angeli, li somari, li cammeli, / si li vedete, llí stanno

a mmijjara: / c’è una Grolia che ppare la Longara; / e cce se pò

ccontà lli sette sceli". Certo il popolano esagera, parlando di

migliaia di angeli, somari e cammelli e paragonando il fondale a una

delle strade più lunghe e dritte della vecchia Roma. Non mancano

nemmeno gli anacronismi: "Indietro sc’è un paese inarberato / dove

sarta sull’occhi un palazzino, / che ddev’èsse la casa der curato".

Ecco ora la descrizione dell’elemento più importante: "e avanti, in

zu la pajja, sc’è un bambino, / che mmanco era accusí bbene

infassciato / er fío de Napujjone piccinino". Si riferisce al

veneratissimo Bambinello, scolpito a Gerusalemme, alla fine del

Quattrocento, da un religioso francescano, da un pezzo di legno

d’ulivo dei Gethsemani. Secondo una pia tradizione, la statuetta,

alta circa 60 centimetri, sarebbe stata dipinta dalla mano dalla

Divina Provvidenza. "La fama dei suoi miracoli – scriveva il Belli –

chiama questo Bambino a visitare qua e là gl’infermi disperati di

salute, e ciò accade allorché lo stesso corpo di Cristo

nell’eucarestia non gli abbia risanati. I Religiosi zoccolanti lo

trasportano in cocchio a passo lento". Si credeva che, in caso di

grazia, le sue labbra divenissero rosse, mentre si facevano bianche

quando non c’era più speranza. Padre Casimiro Romano racconta, nelle

sue "Memorie storiche", che nel 1647 fu rubata ed i frati si videro

costretti a sostituirla con una copia. Una notte, sentirono bussare

alla porta del convento, mentre le campane di Roma suonavano

festose. Andarono ad aprire e trovarono il Bambinello che, da solo,

era tornato a casa: naturalmente, doveva essere stato riportato dal

ladro, pentito del suo gesto sacrilego. La copia venne donata al

convento francescano di Giulianello presso Cori e si trova ancora

nella chiesa parrocchiale del paese.

Da

Natale all’Epifania il Bambinello, stretto nelle fasce in tess uto

dorato tempestate di gemme, doni ed ex-voto, veniva esposto nel

Presepe. Purtroppo nel 1994 la statuetta è stata nuovamente rubata,

ma stavolta non è tornata a casa: tutte le ricerche si sono rivelate

vane. Ancora una volta, i fedeli si devono accontentare di una

copia. uto

dorato tempestate di gemme, doni ed ex-voto, veniva esposto nel

Presepe. Purtroppo nel 1994 la statuetta è stata nuovamente rubata,

ma stavolta non è tornata a casa: tutte le ricerche si sono rivelate

vane. Ancora una volta, i fedeli si devono accontentare di una

copia.

Il

Belli aveva parlato di altri personaggi del presepe dell’Ara Coeli

in un altro sonetto del gennaio dello stesso anno: "Er boccetto in

perucca e mmanichetti / è san Giuseppe spóso de Maria. / Lei è

cquella vestita de morletti / e de bbroccato d’oro de Turchia".

Continua il popolano: "Cuello a mezz’aria è ll’angelo custode / de

Ggesucristo; e cquelli dua viscino, / la donna è la Sibbilla e ll’omo

Erode. / Lui disce a llei: «Dov’ello sto bbambino / che le gabbelle

mie se vò ariscòde?». / Lei risponne: «Hai da fà mórto cammino»". In

questo antico presepe ci sono infatti due personaggi veramente

insoliti, che non sono però Erode e la Sibilla, come credeva il

protagonista del sonetto. Si tratta di Augusto e della Sibilla

Tiburtina, posti a ricordo della leggenda medioevale secondo la

quale la chiesa sarebbe stata edificata in seguito alla profezia

ricevuta dal primo imperatore di Roma. A quest’ultimo la Sibilla

avrebbe annunciato la nascita di Cristo, mostrandogli l’altare del

figlio di Dio.

Davanti

al presepe dell’Aracoeli i bambini recitavano una breve poesia o un

piccolo, ma dotto sermone. "Sono autentiche prediche in grande stile

– annotava nel 1853 Ferdinando Gregorovius – alle quali non mancano

nemmeno importanti citazioni".

di Cinzia Dal Maso e Antonio Venditti |

|