| Mondo femminile e scenari bellici in un volume di Fiorenza Taricone |

| Le donne e la guerra: "dire, fare, subire" |

| di Antonio Venditti e Cinzia Dal Maso |

|

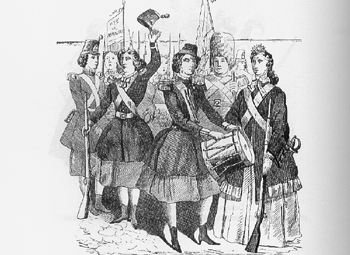

L’excursus sui ruoli attivi e passivi assunti dalle donne negli scenari bellici prosegue con il Medio Evo - epoca di grandi contraddizioni che vede castellane in stato di semischiavitù nei ginecei ma anche donne guerriere e determinate - per passare attraverso il Rinascimento, il Seicento, il Settecento, il Romanticismo e approdare alle due guerre mondiali, alla resistenza, al secondo dopoguerra e alla recente legge sul volontariato femminile militare. Particolarmente interessante il saggio sul travestitismo femminile, che prende l’avvio da uno scritto di Benedetto Croce sulle donne-soldato nel Seicento. Si inizia con donna Catalina de Erauso, la cosiddetta monaca – alfiere fuggita da convento in panni maschili che ebbe una vita battagliera e avventurosa. "Un’altra donna che militava nei panni di un soldato ungaro - si legge - fu scoperta a Bologna nel 1664, mentre più romanzesco appare il caso di due ragazze francesi, figlie di un ugonotto e di una cattolica, Luisa e Maria Cassier, che il padre, dopo la morte della madre, condusse con sé in abiti maschili per sfuggire alle persecuzioni, a Ginevra". Le due ragazze lasciarono il padre durante il viaggio e benché avessero solo quindici e tredici anni "peregrinarono travestite per tutta l’Italia", intraprendendo anche una campagna contro il brigantaggio.

Le pagine di "Donne e guerra. Dire, fare, subire" (Elsa Di Mambro Editore, 300 pagine, 19,90 euro) sono corredate da fonti iconografiche diverse ed eterogenee, che rendono visivamente l’idea di quanto le sommosse, le guerre, le invasioni, le rivoluzioni, non siano affatto state estranee alle donne: "anzi hanno fatto parte della loro vita e delle loro scelte, sia quando ne sono state vittime, sia quando ne sono state in un certo modo protagoniste consapevoli". Ce lo mostrano le infermiere volontarie della grande guerra, severe e tutte vestite di bianco, oppure una sorridente Comunarda impegnata nella difesa di Parigi del 1871, con un’ampia gonna appena sotto il ginocchio, giubbetto con le mostrine e berretto sulle ventitré, o ancora le tranviere romane chiamate a sostituire gli uomini che combattono al fronte, sobrie e consapevoli del proprio impegno civile. Dell’argomento si parlerà a Nuova Spazio Radio (88.150 MHz), nel corso dell’Intervista possibile di "Questa è Roma", il programma ideato e condotto da Maria Pia Partisani, in onda il sabato dalle 10 alle 11. |

|

© 2003/2009 - Testo, foto, grafica e layout sono di esclusiva proprietà di www.specchioromano.it |

"Donne

e Guerra. Dire, fare, subire": questo il titolo del nuovo volume

con cui Fiorenza Taricone ricostruisce la storia del rapporto tra

scenari bellici e mondo femminile, sgombrando il campo da tanti

luoghi comuni e travisamenti. L’autrice - professoressa di Storia

delle Dottrine politiche presso l’Università di Cassino e docente di

Pensiero politico e Questione femminile - scava nel passato

dell’umanità fino ad arrivare alla figura semileggendaria di

Semiramide, regina degli Assiri, donna di virtù eccezionali e di

grande intraprendenza, ma proprio per questo vittima della

maldicenza della storiografia. "Numerosi esempi dimostrano come

la realtà storica di Semiramide - si legge nel volume - abbia

spesso lasciato il posto, anche molti secoli dopo, a versioni che

mettono in rilievo la sua immoralità e soprattutto crudeltà, con

chiare analogie alle donne- amazzoni". E proprio a queste

ultime eroine Fiorenza Taricone dedica un capitolo ricco di dati e

citazioni, muovendosi con estrema agilità nel ginepraio delle fonti

antiche, per tentare di ancorare il mito alla realtà, estrapolandone

evidenze storiche, geografiche o etimologiche.

"Donne

e Guerra. Dire, fare, subire": questo il titolo del nuovo volume

con cui Fiorenza Taricone ricostruisce la storia del rapporto tra

scenari bellici e mondo femminile, sgombrando il campo da tanti

luoghi comuni e travisamenti. L’autrice - professoressa di Storia

delle Dottrine politiche presso l’Università di Cassino e docente di

Pensiero politico e Questione femminile - scava nel passato

dell’umanità fino ad arrivare alla figura semileggendaria di

Semiramide, regina degli Assiri, donna di virtù eccezionali e di

grande intraprendenza, ma proprio per questo vittima della

maldicenza della storiografia. "Numerosi esempi dimostrano come

la realtà storica di Semiramide - si legge nel volume - abbia

spesso lasciato il posto, anche molti secoli dopo, a versioni che

mettono in rilievo la sua immoralità e soprattutto crudeltà, con

chiare analogie alle donne- amazzoni". E proprio a queste

ultime eroine Fiorenza Taricone dedica un capitolo ricco di dati e

citazioni, muovendosi con estrema agilità nel ginepraio delle fonti

antiche, per tentare di ancorare il mito alla realtà, estrapolandone

evidenze storiche, geografiche o etimologiche. Quel

"dire, fare, subire" nel titolo del libro sta appunto a

indicare - spiega Taricone - "una molteplicità di modi nel vivere

il complesso fenomeno bellico, e il suo corredo di violenza di

pertinenza maschile; un mondo da cui le donne sono state escluse per

l’originaria divisione sessuale dei ruoli, quindi messe al riparo,

ma contemporaneamente esposte come popolazione civile, come madri,

sorelle, figlie, amanti". Ad esempio, "se è vero che le donne

che combattono in prima persona durante le lotte risorgimentali non

hanno più un assoluto bisogno di travestirsi da uomini come era più

frequente nel XVII e XVIII secolo, è altrettanto vero che

socialmente, le funzioni accettate sono limitative, e oscillanti tra

la moglie-madre e la madre-martire. Le prestazioni più degne di

ammirazione da parte delle donne sono quelle riferibili

all’educazione destinata a inculcare alla prole l’amor patriottico".

Quel

"dire, fare, subire" nel titolo del libro sta appunto a

indicare - spiega Taricone - "una molteplicità di modi nel vivere

il complesso fenomeno bellico, e il suo corredo di violenza di

pertinenza maschile; un mondo da cui le donne sono state escluse per

l’originaria divisione sessuale dei ruoli, quindi messe al riparo,

ma contemporaneamente esposte come popolazione civile, come madri,

sorelle, figlie, amanti". Ad esempio, "se è vero che le donne

che combattono in prima persona durante le lotte risorgimentali non

hanno più un assoluto bisogno di travestirsi da uomini come era più

frequente nel XVII e XVIII secolo, è altrettanto vero che

socialmente, le funzioni accettate sono limitative, e oscillanti tra

la moglie-madre e la madre-martire. Le prestazioni più degne di

ammirazione da parte delle donne sono quelle riferibili

all’educazione destinata a inculcare alla prole l’amor patriottico".