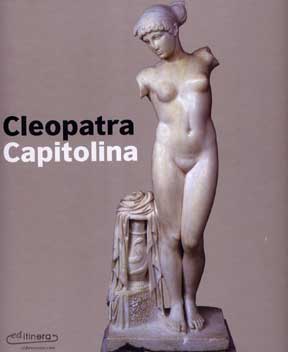

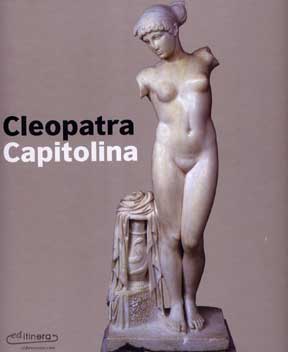

Nel

1874 veniva rinvenuta a Roma, lungo l’odierna via Ugo Foscolo,

nell’ambiente sotterraneo di una villa di origine tardo

repubblicana, una splendida statua in marmo di Paro, copia di un

originale tardo ellenistico, un nudo femminile a cui Carlo Ludovico

Visconti diede il nome di Venere Esquilina: identificazione che le

sarebbe rimasta addosso a lungo, nonostante piccole imperfezioni del

corpo e del viso, oltre a elementi propri del mondo egizio, la

rendessero alquanto improbabile. Solo nel 1955 Licinio Glori,

cultore di storia e di linguistica, nel testo di una lettura tenuta

all’Accademia dei Lincei e pubblicata in proprio, proponeva di

riconoscere nella donna quella famosa Cleopatra VII che nel 46 a.

C., ad appena 23 anni, aveva raggiunto Cesare a Roma con il neonato

Cesarione, frutto del suo amore con il dittatore: una felice

intuizione che non avrebbe però avuto un seguito negli anni

successivi, fino al suo rilancio nel 1994 da parte di Paolo Moreno

su nuove e solide basi, grazie a stringenti confronti e puntuali

analisi del tessuto storico. I risultati non si sono fatti

attendere: nel 2006 la scultura veniva accolta con tutti gli onori

ad Amburgo, quale protagonista della mostra "Kleopatra und die

Caesaren", prima di tornare nella sede "storica" del Palazzo dei

Conservatori.

Nel

1874 veniva rinvenuta a Roma, lungo l’odierna via Ugo Foscolo,

nell’ambiente sotterraneo di una villa di origine tardo

repubblicana, una splendida statua in marmo di Paro, copia di un

originale tardo ellenistico, un nudo femminile a cui Carlo Ludovico

Visconti diede il nome di Venere Esquilina: identificazione che le

sarebbe rimasta addosso a lungo, nonostante piccole imperfezioni del

corpo e del viso, oltre a elementi propri del mondo egizio, la

rendessero alquanto improbabile. Solo nel 1955 Licinio Glori,

cultore di storia e di linguistica, nel testo di una lettura tenuta

all’Accademia dei Lincei e pubblicata in proprio, proponeva di

riconoscere nella donna quella famosa Cleopatra VII che nel 46 a.

C., ad appena 23 anni, aveva raggiunto Cesare a Roma con il neonato

Cesarione, frutto del suo amore con il dittatore: una felice

intuizione che non avrebbe però avuto un seguito negli anni

successivi, fino al suo rilancio nel 1994 da parte di Paolo Moreno

su nuove e solide basi, grazie a stringenti confronti e puntuali

analisi del tessuto storico. I risultati non si sono fatti

attendere: nel 2006 la scultura veniva accolta con tutti gli onori

ad Amburgo, quale protagonista della mostra "Kleopatra und die

Caesaren", prima di tornare nella sede "storica" del Palazzo dei

Conservatori.

Ora Moreno approfondisce e amplia

nell’elegante volume "Cleopatra Capitolina" (Editinera, 84 pagine

riccamente illustrate, 29 euro), con testo in italiano e inglese,

l’analisi della scultura, "eseguita nella prima età imperiale a

guisa della statua dell’amata che Giulio Cesare aveva dedicato il 46

a.C. nel tempio di Venere Genitrice, dominante il nuovo Foro".

Collocazione di alto significato religioso e politico, che venne

rispettata da Ottaviano quando completò il tempio di Venere e il

Foro che prendeva il suo nome da quello del padre adottivo.

L’archeologo

si sofferma sul tipo statuario, quindi analizza i dettagli

fisionomici, accostando il volto della scultura a monete e ritratti

della regina e scoprendone i tratti comuni: "il triangolo delle

guance, il naso dal dorso largo, il cui contorno si continua nel

sopracciglio appena arcuato tra la fronte bassa e l’occhio

dall’apertura stretta e allungata. Inconfutabile – continua lo

studioso – la peculiarità del labbro inferiore, carnoso e sporgente

rispetto a quello superiore, che è sottile e serrato: il prognatismo

ereditato dal primo dei Tolemei, più o meno riconoscibile

nell’immaginario numismatico e monumentale degli epigoni, secondo il

grado di realismo autorizzato dal committente". Accurata è la

descrizione della pettinatura, articolata in due livelli di lettura,

coerente con i ritratti ufficiali nel coronamento di riccioli sulla

fronte e consapevole del costume privato della regina nel

provvisorio accomodamento della chioma con una fascia prima del

bagno. Lo scultore ha fermato l’attimo in cui Cleopatra, dopo il

lavacro, con "la mano sinistra regge l’estemporanea, pesante

piegatura posteriore della chioma, mentre la destra ha sciolto un

estremo della benda, tirandolo lateralmente. Tra un istante la massa

verrà allentata poiché l’altro capo della fascia rimane appena

fermato trasversalmente sotto il lembo che la mano destra va

sollevando: se ne riconosce l’estremità che scende sui boccoli al

centro della fronte". Geniale il confronto di Moreno tra il largo

nastro e il diadema protocollare d’oro di Cleopatra, a conferma

della ricercata ambiguità dell’artista.

L’archeologo

si sofferma sul tipo statuario, quindi analizza i dettagli

fisionomici, accostando il volto della scultura a monete e ritratti

della regina e scoprendone i tratti comuni: "il triangolo delle

guance, il naso dal dorso largo, il cui contorno si continua nel

sopracciglio appena arcuato tra la fronte bassa e l’occhio

dall’apertura stretta e allungata. Inconfutabile – continua lo

studioso – la peculiarità del labbro inferiore, carnoso e sporgente

rispetto a quello superiore, che è sottile e serrato: il prognatismo

ereditato dal primo dei Tolemei, più o meno riconoscibile

nell’immaginario numismatico e monumentale degli epigoni, secondo il

grado di realismo autorizzato dal committente". Accurata è la

descrizione della pettinatura, articolata in due livelli di lettura,

coerente con i ritratti ufficiali nel coronamento di riccioli sulla

fronte e consapevole del costume privato della regina nel

provvisorio accomodamento della chioma con una fascia prima del

bagno. Lo scultore ha fermato l’attimo in cui Cleopatra, dopo il

lavacro, con "la mano sinistra regge l’estemporanea, pesante

piegatura posteriore della chioma, mentre la destra ha sciolto un

estremo della benda, tirandolo lateralmente. Tra un istante la massa

verrà allentata poiché l’altro capo della fascia rimane appena

fermato trasversalmente sotto il lembo che la mano destra va

sollevando: se ne riconosce l’estremità che scende sui boccoli al

centro della fronte". Geniale il confronto di Moreno tra il largo

nastro e il diadema protocollare d’oro di Cleopatra, a conferma

della ricercata ambiguità dell’artista.

Particolarmente interessante il

capitolo dedicato a Cesarione, "Il DNA di Cesare". Proprio a Moreno

va il merito di aver riconosciuto nella statua bronzea di un ragazzo

rinvenuta sotto la sabbia della spiaggia cretese di Ieràpetra le

sembianze del figlio di Cleopatra e Cesare. Puntuali le somiglianze

con quest’ultimo, soprattutto nel ritratto dei Musei di Berlino:

"elementi comuni e inconfondibili sono la bocca larga, le pieghe

scavate delle guance, gli zigomi alti, le grandi orecchie discoste

dal cranio, la stretta apertura degli occhi ravvicinati, soprattutto

il sistema di rughe sulla fronte, inspiegabili nella freschezza

dell’età se non come impronta ereditaria volutamente approfondita

dal plasticatore: due solchi verticali sopra la radice del naso e un

lungo tratto orizzontale".

Dell’argomento si parlerà a Nuova

Spazio Radio (88.150 MHz), nel corso dell’Intervista possibile di

"Questa è Roma", il programma ideato e condotto dalla professoressa

Maria Pia Partisani, in onda ogni mercoledì dalle 13 alle 14 e in

replica la domenica dalle 9.30 alle 10.30.

Nel

1874 veniva rinvenuta a Roma, lungo l’odierna via Ugo Foscolo,

nell’ambiente sotterraneo di una villa di origine tardo

repubblicana, una splendida statua in marmo di Paro, copia di un

originale tardo ellenistico, un nudo femminile a cui Carlo Ludovico

Visconti diede il nome di Venere Esquilina: identificazione che le

sarebbe rimasta addosso a lungo, nonostante piccole imperfezioni del

corpo e del viso, oltre a elementi propri del mondo egizio, la

rendessero alquanto improbabile. Solo nel 1955 Licinio Glori,

cultore di storia e di linguistica, nel testo di una lettura tenuta

all’Accademia dei Lincei e pubblicata in proprio, proponeva di

riconoscere nella donna quella famosa Cleopatra VII che nel 46 a.

C., ad appena 23 anni, aveva raggiunto Cesare a Roma con il neonato

Cesarione, frutto del suo amore con il dittatore: una felice

intuizione che non avrebbe però avuto un seguito negli anni

successivi, fino al suo rilancio nel 1994 da parte di Paolo Moreno

su nuove e solide basi, grazie a stringenti confronti e puntuali

analisi del tessuto storico. I risultati non si sono fatti

attendere: nel 2006 la scultura veniva accolta con tutti gli onori

ad Amburgo, quale protagonista della mostra "Kleopatra und die

Caesaren", prima di tornare nella sede "storica" del Palazzo dei

Conservatori.

Nel

1874 veniva rinvenuta a Roma, lungo l’odierna via Ugo Foscolo,

nell’ambiente sotterraneo di una villa di origine tardo

repubblicana, una splendida statua in marmo di Paro, copia di un

originale tardo ellenistico, un nudo femminile a cui Carlo Ludovico

Visconti diede il nome di Venere Esquilina: identificazione che le

sarebbe rimasta addosso a lungo, nonostante piccole imperfezioni del

corpo e del viso, oltre a elementi propri del mondo egizio, la

rendessero alquanto improbabile. Solo nel 1955 Licinio Glori,

cultore di storia e di linguistica, nel testo di una lettura tenuta

all’Accademia dei Lincei e pubblicata in proprio, proponeva di

riconoscere nella donna quella famosa Cleopatra VII che nel 46 a.

C., ad appena 23 anni, aveva raggiunto Cesare a Roma con il neonato

Cesarione, frutto del suo amore con il dittatore: una felice

intuizione che non avrebbe però avuto un seguito negli anni

successivi, fino al suo rilancio nel 1994 da parte di Paolo Moreno

su nuove e solide basi, grazie a stringenti confronti e puntuali

analisi del tessuto storico. I risultati non si sono fatti

attendere: nel 2006 la scultura veniva accolta con tutti gli onori

ad Amburgo, quale protagonista della mostra "Kleopatra und die

Caesaren", prima di tornare nella sede "storica" del Palazzo dei

Conservatori. L’archeologo

si sofferma sul tipo statuario, quindi analizza i dettagli

fisionomici, accostando il volto della scultura a monete e ritratti

della regina e scoprendone i tratti comuni: "il triangolo delle

guance, il naso dal dorso largo, il cui contorno si continua nel

sopracciglio appena arcuato tra la fronte bassa e l’occhio

dall’apertura stretta e allungata. Inconfutabile – continua lo

studioso – la peculiarità del labbro inferiore, carnoso e sporgente

rispetto a quello superiore, che è sottile e serrato: il prognatismo

ereditato dal primo dei Tolemei, più o meno riconoscibile

nell’immaginario numismatico e monumentale degli epigoni, secondo il

grado di realismo autorizzato dal committente". Accurata è la

descrizione della pettinatura, articolata in due livelli di lettura,

coerente con i ritratti ufficiali nel coronamento di riccioli sulla

fronte e consapevole del costume privato della regina nel

provvisorio accomodamento della chioma con una fascia prima del

bagno. Lo scultore ha fermato l’attimo in cui Cleopatra, dopo il

lavacro, con "la mano sinistra regge l’estemporanea, pesante

piegatura posteriore della chioma, mentre la destra ha sciolto un

estremo della benda, tirandolo lateralmente. Tra un istante la massa

verrà allentata poiché l’altro capo della fascia rimane appena

fermato trasversalmente sotto il lembo che la mano destra va

sollevando: se ne riconosce l’estremità che scende sui boccoli al

centro della fronte". Geniale il confronto di Moreno tra il largo

nastro e il diadema protocollare d’oro di Cleopatra, a conferma

della ricercata ambiguità dell’artista.

L’archeologo

si sofferma sul tipo statuario, quindi analizza i dettagli

fisionomici, accostando il volto della scultura a monete e ritratti

della regina e scoprendone i tratti comuni: "il triangolo delle

guance, il naso dal dorso largo, il cui contorno si continua nel

sopracciglio appena arcuato tra la fronte bassa e l’occhio

dall’apertura stretta e allungata. Inconfutabile – continua lo

studioso – la peculiarità del labbro inferiore, carnoso e sporgente

rispetto a quello superiore, che è sottile e serrato: il prognatismo

ereditato dal primo dei Tolemei, più o meno riconoscibile

nell’immaginario numismatico e monumentale degli epigoni, secondo il

grado di realismo autorizzato dal committente". Accurata è la

descrizione della pettinatura, articolata in due livelli di lettura,

coerente con i ritratti ufficiali nel coronamento di riccioli sulla

fronte e consapevole del costume privato della regina nel

provvisorio accomodamento della chioma con una fascia prima del

bagno. Lo scultore ha fermato l’attimo in cui Cleopatra, dopo il

lavacro, con "la mano sinistra regge l’estemporanea, pesante

piegatura posteriore della chioma, mentre la destra ha sciolto un

estremo della benda, tirandolo lateralmente. Tra un istante la massa

verrà allentata poiché l’altro capo della fascia rimane appena

fermato trasversalmente sotto il lembo che la mano destra va

sollevando: se ne riconosce l’estremità che scende sui boccoli al

centro della fronte". Geniale il confronto di Moreno tra il largo

nastro e il diadema protocollare d’oro di Cleopatra, a conferma

della ricercata ambiguità dell’artista.