|

Il 6 maggio del 1527 la milizia elvetica si immolò per salvare il Papa Il sacrificio degli Svizzeri durante il Sacco di Roma |

|

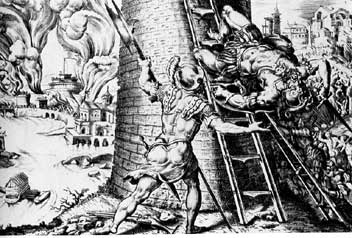

Fin dal mattino, dal suo quartiere generale sul Gianicolo, presso il convento di S. Onofrio, il capitano generale della milizia imperiale Carlo di Borbone aveva dato il via agli assalti. Giunto alla Porta Torrione favorito da una fitta nebbia, all’altezza dell’attuale Porta Cavalleggeri, mentre tentava di scalare le mura, fu colpito a morte da un’archibugiata al basso ventre (nella foto a sinistra, l’episodio in un’incisione del Cock). In seguito Benvenuto Cellini si vantò di essere stato proprio lui ad esplodere quel colpo mortale. Ciò nonostante, i mercenari spagnoli riuscirono a sfondare la Porta, mentre i lanzichenecchi invadevano Borgo Santo Spirito e San Pietro. Le 189 Guardie Svizzere rimasero compatte ai piedi dell'obelisco vaticano, all’epoca ancora sulla sinistra della Basilica, nei pressi del Campo Santo Teutonico e della Sacrestia, resistendo disperatamente per sei ore. Si salvarono solo i quarantadue elvetici che scortarono il Pontefice dal Palazzo Apostolico fino a Castel Sant’Angelo. Gli altri, soldati e ufficiali, furono trucidati, riuscendo però ad eliminare 800 avversari. Il comandante Kaspar Röist, rimasto ferito, verrà ucciso dagli spagnoli a casa sua, davanti agli occhi atterriti della moglie Elisabeth Klingler. Non erano stati però i soli a donare la loro vita nella vana resistenza agli invasori. Anche i romani, in quell’occasione, si coprirono di gloria. Come narra Gregorovius, "le genti de’ Rioni Ponte e Parione, sotto gli ordini di Camillo Orsini, difendevano quel tratto di mura, e il vecchio cardinale Pucci era con loro a incoraggiarli: si batterono disperatamente, ma furono uccisi e dispersi. Di mille uomini del quartiere Parione rimasero in piedi circa cento; la compagnia di Lucantonio cadde tutta, tranne dieci soli; il capitano Giulio di Ferrara fu ammazzato con tutti i suoi".

La città, però, rimase in balìa della soldataglia lanzichenecca e spagnola, che si dedicò ai più aberranti soprusi, furti, sacrilegi e massacri. Si pensa che potessero essere uccise dodicimila persone, mentre il bottino sarebbe ammontato alla strabiliante somma di dieci milioni di ducati. Non furono risparmiate nemmeno le tombe dei Papi, manomesse per depredarle dei loro tesori. Nelle Stanze di Raffaello, sul dipinto raffigurante "La disputa del santissimo Sacramento", fu inciso il nome di Lutero con la punta di una spada. Preziose e venerate reliquie furono distrutte, le carte degli archivi stracciate, distruggendo di fatto quasi tutta la storia medioevale della città, mentre le suppellettili delle chiese in argento e oro vennero asportate. Come scriveva Francesco Guicciardini al duca di Firenze Cosimo II, i Lanzi "continuamente, come furie infernali, or qua or là scorrendo, con spaventevole furore qualunque luogo sacro cercavono, e in questo palazzo e in quello, come a loro piaceva, entravono, e dove trovavono resistenza, ferocemente combattevono, e non lo potendo avere, vi attaccavono il fuoco: in modo che non poche ricchezze né poche persone, per non volere vive venire in tanto efferate mani, furono arse e consumate. Oh quanti cortigiani, quanti gentili e delicati uomini, quanti vezzosi prelati, quante devote monache, quante vergini, quante pudiche matrone con li loro piccoli e figliuoli vennono preda di tanto crudeli nazioni! Oh quanti calici, croci, figure e vasi di argento e d'oro, furono con furia levati dagli altari, sacrestie e altri luoghi devoti, dov'erono riposti! Oh, quante rare e venerande reliquie, coperte d'oro e d'argento, furono con le mani sanguinose e micidiali spogliate, e con derisione della religione buttate per terra! La testa di San Piero, di San Pagolo, di Sant'Andrea e di molti altri Santi, il legno della Croce, le Spine, l'Olio Santo, e insino all'ostie consacrate, erono da loro in quella furia vituperosamente calpeste". Quando, nel dicembre del 1527, Clemente VII fu costretto ad arrendersi, dovette accettare pesanti condizioni: abbandonare le fortezze di Ostia, Civitavecchia e Civita Castellana, cedere le città di Modena, Parma e Piacenza e pagare quattrocentomila ducati. I prigionieri furono liberati a caro prezzo. La guarnigione papale venne sostituita da quattro compagnie di tedeschi e spagnoli; la Guardia Svizzera fu soppressa e le subentrarono duecento lanzichenecchi. Il Papa chiese ed ottenne che fossero inclusi nel nuovo corpo di Guardia gli svizzeri sopravvissuti, ma solo dodici di essi accettarono, tra i quali Hans Gutenberg di Coirà e Albert Rosin di Zurigo; gli altri preferirono non avere niente a che fare con i lanzichenecchi. Il 6 maggio di ogni anno le Guardie Svizzere, in uniforme di gala, ricordano il sacrificio dei loro predecessori con il solenne giuramento delle nuove reclute: una suggestiva cerimonia che si celebra nel Cortile di S. Damaso, alla presenza di personalità religiose del Vaticano, di rappresentanti politici e militari della Confederazione Svizzera, parenti, amici e simpatizzanti. Il giuramento di fedeltà al Pontefice è letto ad alta voce dal cappellano della Guardia, quindi le nuove reclute, chiamate per nome, si fanno avanti e ciascuna, con la mano sinistra sulla bandiera e la destra alzata con tre dita aperte, quale simbolo trinitario, conferma e giura "di osservare fedelmente, lealmente e onorevolmente tutto ciò che in questo momento mi è stato letto. Che Dio o i suoi santi mi assistano". |

Ricorre

oggi l’anniversario dell’episodio più tragico e al tempo stesso più glorioso

della storia delle Guardie Svizzere al servizio del Pontefice. Esattamente 481

anni fa, il 6 maggio del 1527, la milizia elvetica istituita da Giulio II si

immolò per permettere a Clemente VII di rifugiarsi a Castel Sant’Angelo

attraverso il Corridore di Borgo, sfuggendo alla furia omicida dei

lanzichenecchi luterani, degli spagnoli e degli italiani che appartenevano alle

truppe di Carlo V.

Ricorre

oggi l’anniversario dell’episodio più tragico e al tempo stesso più glorioso

della storia delle Guardie Svizzere al servizio del Pontefice. Esattamente 481

anni fa, il 6 maggio del 1527, la milizia elvetica istituita da Giulio II si

immolò per permettere a Clemente VII di rifugiarsi a Castel Sant’Angelo

attraverso il Corridore di Borgo, sfuggendo alla furia omicida dei

lanzichenecchi luterani, degli spagnoli e degli italiani che appartenevano alle

truppe di Carlo V.  Memorabile

è rimasta la disperata fuga del Papa attraverso lo stretto corridoio

fortificato, con l’abito bianco coperto dal mantello violaceo di Paolo Giovio,

affinché non fosse un facile bersaglio per i nemici, giunti ormai sotto il muro

leonino, i cui colpi di archibugio si vedono ancora sulle pareti della torre

scalaria. Insieme con Clemente VII fuggì una buona parte della sua corte e si

calcola che trovarono rifugio nel Castello circa tremila persone.

Memorabile

è rimasta la disperata fuga del Papa attraverso lo stretto corridoio

fortificato, con l’abito bianco coperto dal mantello violaceo di Paolo Giovio,

affinché non fosse un facile bersaglio per i nemici, giunti ormai sotto il muro

leonino, i cui colpi di archibugio si vedono ancora sulle pareti della torre

scalaria. Insieme con Clemente VII fuggì una buona parte della sua corte e si

calcola che trovarono rifugio nel Castello circa tremila persone.