|

|||||||||

| Homepage | Specchio Romano | Chi Siamo | Grandi Mostre | Le pagine in PDF | Gli Articoli | Specchio Etrusco | Link & Banner | Audio & Video | |

|

Capolavori di ingegneria idraulica, regolavano il livello delle acque Gli antichi emissari dei laghi di Nemi e Albano |

|

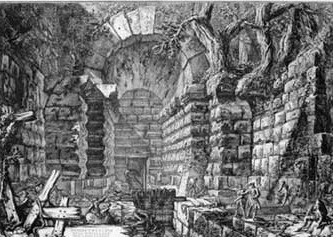

La raccolta e la regolarizzazione delle acque assunsero nei Colli Albani, in età romana, un crescente aspetto tecnico e perciò un maggiore sviluppo, anche come incentivo e potenziamento dell’agricoltura. Con un elevato senso di iniziativa paragonabile per taluni aspetti a quello dei nostri giorni, si procedette all’utilizzazione diretta delle acque dei laghi per costruire degli emissari che servissero altresì per l’irrigazione dei campi, tenendo presente l’esperienza etrusca dell’incanalamento e della bonifica in genere di interi territori. L’esempio più antico, secondo alcuni storici, è l’emissario del lago di Nemi, realizzato per evitare disastrosi straripamenti nella zona antistante il tempio di Diana. Costruito nel IV sec. a.C., l’emissario risulta formato da due gallerie sovrapposte che si congiungono a 180 m. dall’imbocco. La galleria inferiore, il vero e proprio emissario, è sotterranea, aperta nella roccia tufacea e senza rivestimenti, con un andamento un po’ sinuoso. Nella camera d’imbocco della galleria sono tutta una serie di congegni atta a regolare il livello del lago per una stabilita irrigazione dei terreni a valle. L’emissario, lungo m. 1.653, sbocca nella Valle Ariccia con un canale aperto. L’emissario del lago di Nemi presenta notevoli spunti d’interesse non solo per quanto riguarda la costruzione, ma anche per il procedimento di lavoro, teso a completare il manufatto nel più breve tempo possibile. Nel 1927-28 furono effettuati grandiosi lavori di restauro per rimetterlo in funzione e svuotare parzialmente il lago, al fine di recuperare le navi romane che giacevano sul fondo. A un primo esame l’emissario risultò in condizioni molto più precarie di quanto si pensasse. Persino l’entrata risultava difficoltosa. La galleria era ostruita da frane avvenute in epoca medioevale e da depositi rocciosi che avrebbero ostacolato il deflusso dell’acqua . Augusto Anzil e Mafaldo Corese si offrirono volontari per la completa ispezione dell’antichissima opera. Camminando con l’acqua che in certi punti arrivava loro al collo, spostandosi per alcuni tratti sulle mani e sulle ginocchia, a rischio della vita, riuscirono ad uscire dalla parte del lago. Dal loro resoconto si evinse che la costruzione della galleria era cominciata contemporaneamente sia da una parte che dall’altra, come dimostravano i segni lasciati sulla roccia dagli attrezzi di scavo. Nella relazione dell’ingegnere Augusto Biancini, presidente del Comitato Industriale Scoprimento Navi Nemorensi, si legge: "Le incisioni, tutt’ora visibili, lasciate sulla roccia dagli arnesi a punta adoperati, attestano il lavoro duro, paziente ed estremamente penoso che gli schiavi hanno dovuto compiere, obbligati a lavorare raggomitolati od in posizione orizzontale e con limitatissima possibilità di movimenti. L’incontro è documentato dalla opposta direzione delle incisioni, ancora nettamente visibili, lasciate sulla roccia dagli utensili di lavoro ed è stato raggiunto per via di tentativi guidati, verosimilmente, da segnali acustici. In tal modo si sono raccordati i due avanzamenti, che si trovano a divergere fra loro di circa quattro metri in senso planimetrico e di circa due in senso altimetrico. Errore certo non grave, quando si pensi ai mezzi primitivi che, allora, si possedevano per tracciare e mantenere le direzioni di avanzamento e soprattutto quando si pensi che accade, talvolta, anche oggi di riscontrare nelle nostre gallerie errori non molto minori, malgrado la perfezione degli strumenti e dei metodi moderni". In una nicchia fu persino rinvenuta una piccola lucerna ad olio in terracotta che aveva illuminato il lavoro di quegli uomini.Finalmente si poté procedere alla ristrutturazione della galleria, effettuata dal Ministero dei Lavori Pubblici con tutti i mezzi allora disponibili, dagli argani elettrici alle perforatrici pneumatiche e agli esplosivi, sempre cercando di non minare l’integrità del monumento. Nel settembre del 1928 i lavori di sistemazione furono portati a termine, e il primo ottobre se ne effettuò il collaudo. Secondo il racconto dei testimoni dell’epoca, appoggiando l’orecchio alla roccia si sentiva "lontano il rombo dell’acqua scrosciante nel lungo speco ed all’improvviso il flutto ne esce e precipita spumeggiando". Ancora più grandioso è l’emissario del lago Albano, costruito sempre nel IV secolo, al tempo della guerra contro Veio, suggestionò talmente il Piranesi da indurlo a riprodurlo fedelmente, anche nei minimi particolari. La sua realizzazione, secondo Tito Livio, sarebbe stata originata da una profezia dell’oracolo di Delfi: la vittoria dei Romani contro Veio sarebbe stata possibile solo se le acque del lago fossero state incanalate e utilizzate per irrigare i campi. L’emissario, realizzato secondo la tradizione in un solo anno, è ancora perfettamente funzionante e serve a mantenere costante il livello delle acque del lago, irrigando con il sopravanzo i vicini campi della prospiciente pianura. Scavato interamente nella roccia, conserva all’imbocco del cunicolo la struttura originaria. L’imbocco è formato dalla camera di manovra delle saracinesche per il deflusso delle acque e l’intero ambiente si deve far risalire ad un rifacimento della fine della repubblica. La camera di manovra in blocchi di peperino, in parte scoperta ed in parte coperta da una volta di massi ben squadrati, presenta verso il fondo un muro sormontato da un arco alto circa 8 metri e delimitato da pilastri sempre di pietra albana. Al di sotto dell’arco il flusso dell’acqua è regolato da un’apposita paratoia. Le acque entravano dal lago originariamente attraverso una serie di fori praticati nel peperino, in seguito sostituiti da una grata di ferro. L’emissario, lungo circa 2.500 m., largo m. 1,20 e alto m. 1,60, sbocca in località Le Mole. Al suo sbocco, presso le Mole di Albano, nel medioevo sorse un piccolo borgo costituito da fontanili, canali, chiuse e mulini, con al centro una torre, ancora oggi visibile. Oltremodo interessante è il procedimento costruttivo, che vide lo scavo di 62 pozzi distanti 30 metri tra loro, in ognuno dei quali le coppie di operai che vi lavoravano erano sostituite ogni sei ore, per accelerare al massimo i tempi, che si rivelarono veramente eccezionali. |

© 2003 - Grafica e layout sono di esclusiva proprietà di www.specchioromano.it