Presso l’area sacra sulla Tiberina fu fondata una Colonia romana

L’antico Santuario di Lucus Feroniae

Sulla via Tiberina, pochi chilometri prima di Capena, sono i resti di uno dei più antichi santuari della provincia di Roma: il Lucus Feroniae, ossia il bosco sacro di Feronia, la dea sabina degli animali, protettrice di ogni cosa che esca dal suolo alla luce del sole, quindi delle acque sorgive, della fertilità della terra e degli uomini. Ci si rivolgeva a lei anche per ottenere la guarigione dalle malattie, ricompensandola con ex-voto anatomici, che nel passato affiorarono in grande quantità dal terreno, facendo dare alla località il nome di "Bambocci".

La dea era cara soprattutto agli schiavi, che nel santuario potevano ottenere la libertà e qui hanno lasciato un gran numero di iscrizioni.

Alle feste dei santuario accorrevano tutti i popoli vicini, Etruschi, Sabini, Capenati e Latini, come confermano Dionigi di Alicarnasso, Strabone e Livio. La fama delle ricchezze custodite dal santuario dovette giungere fino ad Annibale, che nel 211, durante la seconda guerra punica, fece una deviazione a nord per saccheggiarlo.

Il luogo di culto, però, non venne distrutto, dal

momento che Livio riferisce di un prodigio avvenutovi l’anno seguente e delle

cerimonie di espiazione che vi si svolsero. Sappiamo anche che l’edificio sacro

nel 196 a.C. fu colpito da un fulmine.

Presso il santuario sorgeva un piccolo abitato, che crebbe nel corso del II secolo a.C., fino alla fondazione, nel I sec. a.C., probabilmente da parte di Cesare, di una colonia, denominata Iulia Felix Lucus Feroniae.

Centro della vita cittadina era la piazza del Foro, di forma rettangolare e pavimentata con lastre di calcare in parte ancora conservate.

Il lato occidentale, occupato da "tabernae", con banchi di vendita e dolii per derrate e liquidi, era regolarizzato da un lungo portico di cui restano in piedi alcune colonne. In età imperiale furono sacrificate due botteghe per realizzare un piccolo impianto termale, che conserva i pavimenti in mosaico bianco e nero, con motivi geometrici, e l’impianto di riscaldamento ad aria calda circolante sotto il pavimento e nelle intercapedini delle pareti.

Gli edifici più importanti sorgevano sul lato di

fondo, quello settentrionale. Qui era un severo podio in calcare, nella cui

estremità destra è un’apertura che permette l’accesso ad un piccolo sotterraneo,

una sorta di camera blindata dove era custodito il tesoro della città. Ai lati

del basamento due basi in calcare ricordano che in epoca romana Feronia era

invocata come

"Salus" e "Frugifera". Sul podio si innalzava la Basilica con ampia

navata centrale ed ambulacri laterali divisi da 12 colonne, che era ornata da

statue ed iscrizioni onorarie. Si accedeva alla Basilica dal portico, di cui

restano tre colonne, posto sul lato occidentale. Dietro alla Basilica sono due

edifici sacri del I sec. d.C. Quello di destra è un tempietto prostilo con alta

gradinata, davanti alla quale resta la base di un altare circolare. L’altro è

un’aula absidata pavimentata in "opus sectile" e ornata di marmi, probabilmente

edificata in onore della famiglia imperiale.

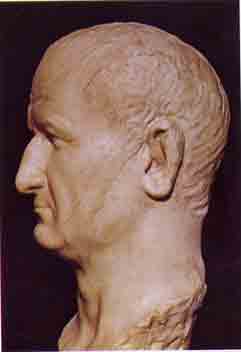

Vi furono rinvenute numerose iscrizioni e statue, tra cui una di Augusto vestito con la toga e il più bel ritratto che possediamo di Vespasiano.

La città aveva anche un piccolissimo anfiteatro, di forma quasi circolare, con le varie uscite per il pubblico ed ambienti di servizio sotto le gradinate. Mancano però i sotterranei, dove si tenevano di solito le gabbie, quindi essere destinato solo ai giochi gladiatori e non ai combattimenti con le fiere. Le ridotte dimensioni dell’edificio (35 metri di diametro) hanno permesso di calcolare che la popolazione della colonia non doveva superare le 1.000 - 1.500 unità. -

Presso l’area archeologica è il Museo, con reperti che vanno dalla fine del VIII sec. a.C. all'età ellenistico-romana, provenienti dagli scavi dell'antica città di Lucus Feroniae e iscrizioni, statue e suppellettili dalle necropoli di Capena.

Tra le famiglie più in vista della colonia romana era quella dei Volusii Saturnini, proprietari della sontuosa villa a circa mezzo chilometro dalla città, venuta alla luce negli anni Sessanta, nel corso dei lavori per la realizzazione dell’autostrada Roma-Firenze. Il nucleo originario della residenza, del 50 a.C. circa, forse si deve al pretore Quinto Volusio, il cui figlio, Lucio Volusio Saturnino, console del 12 a.C., proconsole d’Asia, censore, amico e consigliere di Augusto, fece, come sappiamo da Tacito, la fortuna della famiglia. Fu lui ad ampliare e abbellire la villa tra il 10 a.C. ed il 20 d.C., anno della sua morte.

La famiglia si estinse presto, forse per le persecuzioni antisenatorie di Domiziano e i suoi ultimi esponenti furono due fratelli, consoli nell’87 e nel 92 d.C. Nella prima fase costruttiva la villa appariva come una lussuosa abitazione di campagna, articolata attorno ad un peristilio con colonne tuscaniche in calcare, il cui ambulacro era pavimentato con frammenti marmorei colorati inseriti su un fondo nero. Una delle stanze che si affacciano sul peristilio ha il pavimento in finissimo "opus sectile", un’altra in mosaico bianco e nero ed un’altra ancora in mosaico policromo raffigurante cassettoni con motivi decorativi come fiori, uccelli o armi. Nella ristrutturazione attuata da Lucio Volusio Saturnino, la villa fu trasformata in un vasto e produttivo complesso rurale, soprattutto con l’aggiunta di un "ergastolum", il più grande e meglio conservato laboratorio schiavistico che ci sia pervenuto. Su un enorme peristilio con colonne si aprivano una ventina di stanze, con il pavimento in nuda roccia e robuste porte, nella quali dovevano alloggiare qualche centinaio di schiavi, cui era riservata una latrina sopraelevata.

Al centro del lato settentrionale del peristilio è uno degli ambienti più interessanti della villa: il larario, in cui si svolgevano le cerimonie di culto in onore degli antenati del padrone, con un bellissimo mosaico bianco e nero a motivi geometrici. L’altare marmoreo al centro dell’ambiente è ornato dal lituo e dall’albero del bosco sacro degli Arvali, a ricordare che uno dei componenti della famiglia fu augure e fratello Arvale.