L’altura è formata da oltre 53 milioni di anfore rotte

Una collina di Cocci dà il nome a Testaccio

Nel Medioevo il monte fu teatro di animatissime feste carnevalesche e di celebrazioni religiose

Chi vuole provare a immaginare l’intensità dei traffici commerciali che portavano nell’antica Roma merci da ogni parte dell’Impero, deve recarsi alla collina di Testaccio, ossia al "Mons Testaceus", il monte dei Cocci. Questa altura artificiale che si eleva 54 metri sul livello del mare e 30 al di sopra della zona circostante, si è formata in meno di 300 anni, tra l’epoca augustea e il III secolo d.C., con frammenti di anfore, per lo più olearie, provenienti dal vicino porto, l’Emporium lungo il Tevere. Di forma grosso modo triangolare, ha una circonferenza di circa un chilometro e una superficie che si aggira sui 20 mila metri quadrati. Fin dall’inizio la discarica dovette essere utilizzata in modo razionale, per mantenerne a lungo la funzionalità. L’olio che arrivava al porto nelle anfore della capacità media di 73 chilogrammi, veniva travasato in grandi dolii, quindi le anfore, non riutilizzabili, venivano rotte e trasportate con carri che salivano su sentieri nella parte più alta della collina a depositare il loro carico. Per impedire che i residui alimentari fermentassero, provocando cattivi odori, sui cocci venivano periodicamente stesi strati di calce, che resero anche compatta l’enorme massa.

La maggior parte degli oltre 53 milioni di anfore che costituiscono il colle sembra provenire dalla Betica, l’attuale Andalusia. Un buon numero, circa il 15-20% del totale, era importato dalla Bysazena, in Africa settentrionale. I dati sono stati ricavati dalle iscrizioni dipinte sul corpo delle anfore, con la penna – il calamo – o con pennelli, che potevano essere a testa larga e piatta o sottili e affusolati. Vi si potevano leggere il nome dell’esportatore, il peso netto, i vari controlli alla partenza e all’arrivo, oltre alla data consolare.

I bolli, in pratica marchi di fabbrica, erano impressi dai costruttori nell’argilla ancora fresca, sulle anse e più raramente sul bordo o sul ventre, con matrici lunghe dai 3 ai sei centimetri, solitamente incise nel legno.

Non tutte le anfore venivano scaricate sul monte. Alcune venivano utilizzate nell’edilizia: ad esempio per alleggerire le volte, come nel Mausoleo detto appunto di Torpignattara. Macinate e mescolate a calce, sabbia e pozzolana, erano usate per costruire il cocciopesto, malta idraulica adoperata per l’impermeabilizzazione di ambienti destinati al contatto con l’acqua, come le cisterne, le terme o gli acquedotti.

Il toponimo "Testacio" appare per la prima volta in un’iscrizione dell’VIII secolo nel portico di S. Maria in Cosmedin, da cui dipendeva l’amministrazione ecclesiastica della zona.

Agli inizi del XIII secolo un diploma di Ottone III citava una "strata iuxta Testatium", mentre una pianta prospettica del 1555 definisce il luogo "Doliolus".

Nel Medioevo l’altura, che si presentava priva di abitazioni, fu sede di rievocazioni religiose: in una carta del 1256 è indicata come "Mons de Palio".

Durante la Settimana Santa la sommità del monte, dove ancora oggi si eleva una croce di ferro posta il 24 maggio 1914, era il punto di arrivo di una celebrazione della "Via Crucis", con un corteo partiva dalla casa di via Bocca della Verità, passava per la casa dei Crescenzi, proseguiva per S. Maria in Cosmedin, per l’arco della Salara e l’arco di S. Lazzaro.

Famose erano le feste carnevalesche, con competizioni fra aristocratici e fra popolani. Nobili e religiosi si disputavano il palio correndo su cavalli di varie razze, che partivano dall’angolo fra le mura e il Tevere per dirigersi a una colonnetta ai piedi del bastione del Sangallo sotto l’Aventino. I giochi popolari, molto più movimentati e cruenti, si svolgevano l’ultima domenica prima della quaresima. Prevedevano il lancio di maiali, tori e cinghiali dalla cima del monte, lungo il pendio verso l’attuale via Zabaglia, con i "lusores" che se li contendevano per ucciderli con la spada e venirne in possesso.

Gli ebrei riuscirono, versando 1130 fiorini alla Camera Apostolica, a farsi esonerare dagli orribili giochi di cui erano vittime, come quello, citato in un codice vaticano, che aveva visto un anziano chiuso in una botte chiodata e fatto ruzzolare dalla cima del colle.

Il "ludus Testaccie", citato per la prima volta nel 1256 durante il pontificato di Alessandro IV, si svolse ogni anno fino a circa il 1470, quando Paolo II lo trasferì in via Lata, il Corso, per averlo vicino alla sua residenza di palazzo Venezia.

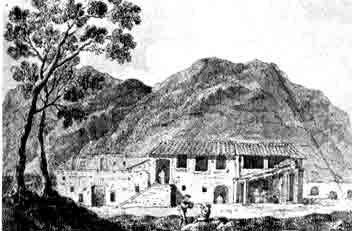

Fin dai primi anni del Seicento nel circuito perimetrale della collina si scavarono numerose grotte, con funzione di cantine particolarmente apprezzate per l’aerazione dovuta agli interstizi tra i cocci. Dall’inizio del Seicento alla metà del Settecento il Testaccio, come testimoniato da un’incisione del 1628, fece anche da bersaglio per i bombardieri di Castel S. Angelo, che sparavano sul fianco orientale del monte dai pressi della piramide Cestia.

Fin quasi alla metà del Settecento il monte dei Cocci non fu considerato un sito archeologico, ma un semplice mondezzaio, utilizzato anche da chi cercava luoghi solitari per contravvenire alla pubblica morale, come nella notte della vigilia di San Giovanni. Un editto del 24 settembre 1742 vietava lo scavo e l’asportazione di terra e cocci, dannoso al buon mantenimento delle grotte per il vino e alla conservazione "di una antichità così celebre", mentre un altro del 16 settembre 1744 proibiva il pascolo sull’altura. In entrambi gli avvisi era prevista per i contravventori la reclusione fino a cinque anni, nonché pene corporali.

Le prime esplorazioni sistematiche del Testaccio furono effettuate, negli anni tra il 1873 e il 1878, da Heinrich Dressell. Gli studi sono stati approfonditi in tempi più vicini a noi da Emilio Rodriguez Almeida.

Purtroppo, dal 1938 al 1942, in occasione degli scavi della testata sud-est del Circo Massimo, i detriti ottenuti furono trasportati e scaricati, con vagoncini su rotaie, sul colle.

In quello stesso periodo infuriava la seconda guerra mondiale e sul monte venne installata una batteria antiarea, poi smantellata, ma di cui restano ancora tracce di quattro piattaforme per cannoni girevoli.