Fu inaugurata per il centenario della Repubblica Romana

La statua di Mazzini attesa per molti anni

Il Fascismo ostacolò decisamente la realizzazione del monumento perché opera del Gran Maestro della Massoneria italiana, Ettore Ferrari

Nel 1880 il Governo italiano, presieduto da Francesco Crispi, decise di erigere un monumento a Giuseppe Mazzini. Fu redatto un disegno di legge, che venne dibattuto tra animate discussioni. Crispi voleva che Mazzini fosse celebrato come sostenitore dell’Unità nazionale, mentre i deputati dell’estrema sinistra chiedevano di mettere in luce anche il credo repubblicano del fondatore della Giovane Italia.

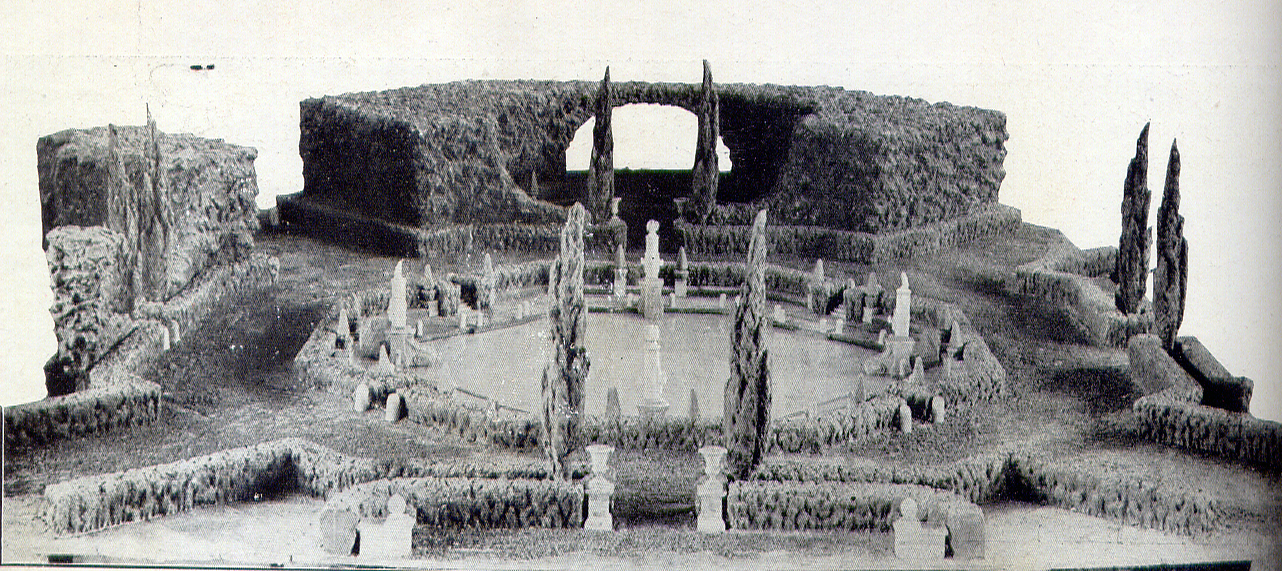

Nel luglio dello stesso anno venne nominata una specifica Commissione, ma si dovette attendere il 1902 per incaricare dell’esecuzione del monumento Ettore Ferrari (1845-1929), già autore della statua di Giordano Bruno in piazza Campo de’ Fiori, che presentò subito un progetto, approvato nel mese di maggio. Nel 1905 erano pronti anche i bozzetti, ispirati alla forza del pensiero mazziniano, trasposta in una rappresentazione continua, di tono eroico, con riferimenti ad opere emblematiche del romanticismo. Il progetto, più complesso rispetto ad altri monumenti dedicati alla celebrazione di uomini illustri del Risorgimento, è stato in linea di massima rispettato. Il monumento risulta composto da una statua in bronzo di Mazzini, seduto in atteggiamento pensoso, posta al di sopra di un alto basamento ornato da un fregio allegorico ad alto e altissimo rilievo, con le figurazioni dell'idea Mazziniana: l'aspirazione alla libertà che si concretizza nella Giovane Italia, il sacrificio per la redenzione degli oppressi dalla tirannide, la lotta contro il dispotismo, il turbine trionfale della rivoluzione e la ricomposizione delle spoglie dei martiri. Nella parte posteriore, sono effigiati all’interno di medaglioni alcuni promotori dell’indipendenza italiana: Goffredo Mameli, Carlo Pisacane, Aurelio Saffi, Maurizio Quadrio, Alberto Mario, Rosolino Pilo e Adriano Lemmi. Non mancano chiari riferimenti alla Massoneria, di cui Ferrari fu Gran Maestro dal 1904 al 1917. Tra le figure scolpite si nota quella di un uomo dall’ampio grembiule di cuoio, cui una donna, personificazione della Virtù, porge un martello e uno scalpello. Il basamento in marmo bianco, rettangolare nella parte anteriore e preceduto da un’ara, diventa semicircolare sul retro per recingere un sacro boschetto. Non venne realizzato il tempietto dorico che avrebbe dovuto contenere la statua di Mazzini, perché escluso dal progetto nel 1911 dallo stesso Ferrari.

L’artista fu impegnato quasi trent’anni nella realizzazione dell’opera, durante i quali non riuscì a saperne con certezza nemmeno la collocazione definitiva. Probabilmente il maggiore ostacolo alla realizzazione del monumento, che divenne insormontabile durante il periodo fascista, fu proprio la nota appartenenza del Ferrari alla Massoneria.

L’artista moriva nel 1929, lasciando le parti scultoree, praticamente ultimate, nel giardino della propria abitazione; anche la statua in bronzo era stata fusa e si trovava a Napoli, presso la fonderia Laganà.

Solo dopo la seconda Guerra Mondiale, nel 1948, venne presa la ferma decisione di sistemare il monumento proprio nel luogo suggerito dal Ferrari, alle pendici dell’Aventino, sul piazzale Romolo e Remo, oggi dedicato a Ugo La Malfa, al centro di una vasta esedra, interrotta da via di Valle Murcia e via delle Terme Deciane e delimitata da un lungo sedile in travertino.

Per mantenere la fedeltà al progetto originario, fu chiesta la collaborazione del figlio dell’artista, Gian Giacomo Ferrari, che a sua volta si fece aiutare dallo scultore Ettore Guastalla nella ricomposizione delle parti scultoree.

Il monumento venne finalmente inaugurato il 2 giugno 1949, in occasione del centenario della Repubblica Romana.

Tra il settembre del 1999 e il marzo del 2000, il monumento a Giuseppe Mazzini è stato sottoposto a un radicale intervento di restauro per sanare i danni causati dalla prolungata esposizione agli agenti atmosferici e da atti vandalici. Per quanto riguarda questi ultimi, alcune delle figure a tutto tondo risultavano prive di dita, mani e in alcuni casi, persino della testa. Inoltre, alcune scritte a vernice e pennarello imbrattavano la statua di bronzo, il marmo e il travertino del basamento e dei sedili.