Capodanno con miele e serpenti

Nell’antica Roma il primo giorno dell’anno si lavorava e banchettava

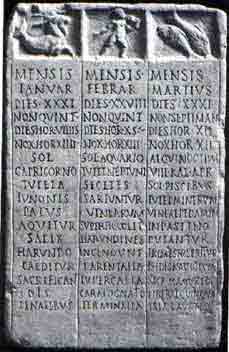

Fu Giulio Cesare, con la sua riforma del calendario (46 a.C.), a stabilire che al primo giorno di Gennaio corrispondesse il Capodanno. In precedenza, nell’antica Roma, l’anno religioso e agrario si apriva ufficialmente a marzo con la festa dei "Matronalia", occasione del tutto speciale in cui le nobili donne servivano da mangiare alle loro schiave e i mariti omaggiavano le loro consorti con splendidi doni.

"Ianuarius", ovvero il mese di gennaio, era così chiamato da "Ianus", Giano, il dio dalle due facce che i nostri progenitori ponevano a guardia di tutti gli ingressi e di tutte le uscite. Nume tutelare delle porte di casa e dei passaggi, apriva e chiudeva ogni evento spazio-temporale. A lui erano sacri i momenti di transizione e gli inizi. Per questo la divinità regolava il passato e il futuro e grazie al suo duplice sguardo poteva mirare al "vecchio" e al "nuovo" anno.

Per onorarlo i romani preparavano un impasto di farro mescolato a sale e una focaccia di farina, formaggio, uova ed olio chiamata "ianual". Erano questi i doni propiziatori per un anno di buon raccolto e prosperità.

Il re Numa Pompilio che, secondo la tradizione, aveva introdotto il mese di gennaio nel calendario, costruì in onore di Giano, nei pressi del Foro, una porta. I suoi battenti, aperti quando lo stato era in guerra, venivano chiusi in tempo di pace.

E’ ancora molto diffusa la credenza popolare secondo la quale "ciò che si compie il primo giorno di gennaio si ripeterà per tutto l’anno". L’origine risale al tempo dei romani. A Capodanno, infatti, per garantirsi una redditizia attività erano soliti, nonostante la festa, dedicare un po’ di tempo al lavoro.

I nostri avi si scambiavano anche doni, detti "strenae". E si accontentavano di poco. Per festeggiare bastavano anche solo una manciata di fichi secchi, qualche dattero, del miele o un piatto di ghiande.

Il miele e la frutta secca si consumavano in abbondanza. La speranza era che l’anno proseguisse dolce così come era iniziato, mentre le ghiande erano considerate portatrici di forza.

Persino i serpenti erano ben accetti. Ma, fortunatamente, non dovevano essere per forza veri. La loro immagine portafortuna veniva riprodotta su piccoli oggetti ornamentali, come gli anelli, o su utensili di uso quotidiano.

Perché? Il rettile era simbolo di salute ed era legato al culto della dea sabina Strenua, da cui derivava il nome che i latini davano ai regali di Capodanno. Varrone (116-27 a.C.) ricorda che "strenae", da cui ha origine il vocabolo italiano strenna, si chiamavano pure i rami di alloro sacri alla dea. Venivano raccolti in un boschetto posto lungo la via Sacra ed erano offerti ai convitati durante il banchetto di Capodanno nella speranza che Strenua, dispensatrice di felicità, assicurasse loro un avvenire gioioso e al riparo dalle avversità.