Testimonia la moda imitativa della Roma repubblicana

La Piramide di Caio Cestio: la grandezza egizia in scala

Fu costruita in soli 330 giorni. Le decorazioni furono l’espressione sontuosa e classicista della pittura in età augustea

A Roma, verso la fine della Repubblica, l’imitazione di forme stilistiche greche e orientali era in voga non soltanto in architettura, ma nell’arte in generale.

Per questo il tribuno Caio Cestio volle come sepolcro una piramide, scrivendo nel testamento che fosse ultimata entro un anno dalla sua morte, come ricorda l’iscrizione scolpita sul fianco orientale del monumento: opus absolutum ex testamento diebus CCCXXX, arbitratu (L.) Ponti P. f. Cla (udia tribu), Melae heredis et Pothi l(iberti). Al di sopra, come anche nel lato opposto occidentale, è inciso a grandi lettere il suo nome: C. Cestius L. f. Pob(lilia tribu) Epulo pr(aetor) tr(ibunus) pl(ebis) VIIvir epulonum.

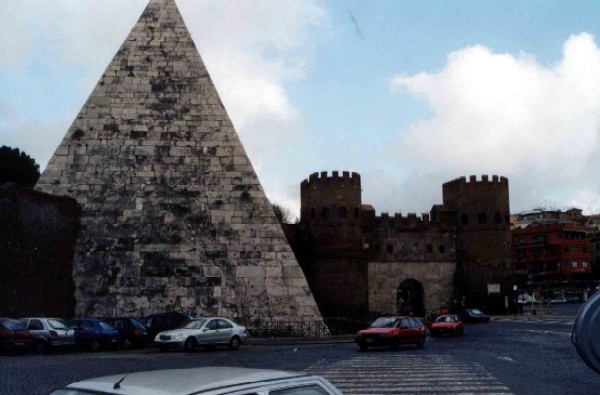

La Piramide, eretta tra il 18 e il 12 a. C. in soli 330 giorni, attigua a Porta San Paolo, sorgeva all’incrocio di due importanti vie di transito, la “Ostiensis” e il “vicus Portae Raudusculanae”. Fu inclusa nel III secolo nella cinta delle mura Aureliane avendo ad est la Porta Ostiensis e una posterula ad ovest, raggirata da un diverticolo che congiungeva le due strade, che a loro volta riunendosi davano vita alla via Ostiense extraurbana.

Caio Cestio fu settemviro degli epuloni, gran sacerdote del collegio preposto a organizzare i banchetti sacri. Forse, pretore nel 44 a.C., dispose la costruzione del ponte omonimo per congiungere l’isola Tiberina con gli insediamenti al di là del Tevere.

Si è supposto, inoltre, che Caio Cestio soggiornasse con il fratello in Asia Minore per commerciarvi, un’ipotesi ricollegabile al suo testamento, in cui aveva espresso il desiderio di avere nel sepolcro le lussuose vesti e gli arazzi, gli “attalici”, ad imitazione dei sovrani pergameni.

La disposizione, però, non fu eseguita per una legge del 18 a.C. avversa agli oggetti di lusso. Di conseguenza gli eredi con la vendita delle stoffe fecero fondere due statue bronzee con cui ornarono il lato orientale della Piramide.

Queste notizie si deducono dalle iscrizioni gemelle sui basamenti, ora conservati ai Musei Capitolini, delle due statue perdute.

Le iscrizioni della Piramide ricordano anche i nomi degli amici illustri di Caio Cestio, esemplificativo quello del genero di Augusto, Marco Agrippa, morto nel 12. a.C., che costituisce il termine ante quem per l’erezione del monumento: una testimonianza isolata e suggestiva della moda egittizzante introdotta a Roma con la conquista della terra dei Faraoni (31 a.C.).

La Piramide poggia sopra una grande fondazione di travertino ed è costruita in opus caementicium, rivestito con blocchi di marmo bianco. Alla base misura m. 29.50 per lato ed è alta m. 36.40. Agli spigoli erano quattro basi per colonne, e altre due per statue verso oriente, con un’iscrizione che forniva l’elenco degli eredi e le disposizioni testamentarie.

Attraverso un corridoio rivestito di opera laterizia, dal lato nord-ovest si arriva alla cella funeraria rettangolare (m. 5,90 x 4,10), con copertura a botte, rivestita con materiale fittile intonacato, a difesa dall’umidità.

Sulle pareti era dipinto un grande zoccolo. Alcuni candelabri avevano la funzione di dividere la superficie muraria in riquadri monocromi nei quali erano inseriti vasi lustrali, alternati a piccole figure di Ninfe, sedute o in piedi, in atteggiamento di offerta e di meditazione.

Anche la volta era dipinta sontuosamente. Divisa in scomparti, organizzati intorno ad un clipeo centrale forse con l’effigie di Cestio, dagli angoli convergevano verso il centro quattro figure alate (Vittorie), piuttosto rigide e stilizzate, con corone e ghirlande, alludendo ad un’apoteosi andata perduta.

Le pareti, scompartite in grandi riquadri a fondo unito, i motivi ornamentali dei vasi e dei candelabri, le grottesche, costituiscono un raro esempio del terzo stile della pittura a Roma in età augustea. Le figure muliebri isolate su sfondi monocromi si ricollegano ai pannelli di Diana e della Primavera, provenienti da Stabia, al Museo Archeologico Comunale di Napoli.

Il cadavere di Cestio fu probabilmente il solo custodito entro un sarcofago nel mezzo della cella. Il corridoio fu chiuso con un muro che i depredatori nell’età di mezzo abbatterono.

La Piramide divenne parte del sistema difensivo della città, come il Castro Pretorio, l’anfiteatro Castrense, gli acquedotti e, fruendo di una manutenzione costante, si conservò integra.

Nel Medioevo, la credenza popolare la identificò come “meta Remi”, collegandola con un’altra piramide molto simile e coeva presso l’attuale via della Conciliazione, indicata come “meta Romuli”, distrutta nel XVI sec. da Alessandro VI.

Nei disordini del 1410, quando ben tre Papi lottavano tra di loro per il soglio Pontificio, furiosi combattimenti si svolsero attorno alle mura cittadine e Porta San Paolo venne attaccata dagli Orsini. Secondo le cronache dell’epoca, la porta risultava ben fortificata proprio grazie alla Piramide, che si era tramutata in bastione con i parapetti.

Alcune vedute di Roma, eseguite tra la fine del XV e l’inizio del XVI, ricordano che un’altra piramide (forse due) era sulla via Flaminia, all’inizio dell’attuale Corso Umberto.

La Piramide Cestia divenne oggetto di particolari attenzioni da parte dei viaggiatori, per la forma inconsueta e per il riferimento fantasioso alle origini della fondazione di Roma. Francesco Petrarca la ricordava come la tomba di Remo, così il Prospettivo Milanese, alla fine del XV secolo. Nei primi anni del Seicento il Bosio raggiunse la camera sepolcrale, apponendo la firma su una parete.

Come ricorda una iscrizione sul lato occidentale, nel 1656 Alessandro VII dispose il restauro della Piramide, che si protrasse fino al 1663. All’esterno furono rialzate agli angoli del lato occidentale le due colonne scanalate, emerse nello sterro. A est furono rinvenute le basi di due colonne e i cippi iscritti, ora ai Musei Capitolini e frammenti delle soprastanti statue bronzee. Furono altresì ripristinate le dimensioni originarie, essendo l’impianto quattro metri al di sotto della base delle mura Aureliane. Nel corso del restauro secentesco fu praticata la piccola apertura sul lato occidentale.

Della decorazione, già degradata ai tempi di Alessandro VII ed ora scarsamente leggibile, furono fatte copie nel secolo XVIII., conservate a stampa nel Museo della via Ostiense a Porta San Paolo.