L’attuale fu costruito nel 1860 dall’architetto Andrea Busiri Vici

L’Arco della Dataria nella poesia del Belli

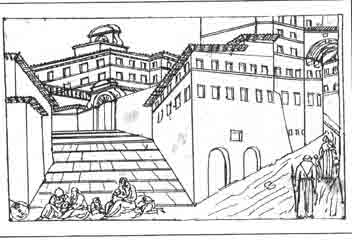

E’ già visibile in un disegno del 1810 di G.G. Macchiavelli, che eseguì una serie di visioni delle "miserie" di Roma

Slanciato, armonico nelle semplici linee strutturali, impostato su artistiche mensole di gusto seicentesco, così si offre allo sguardo da piazza Scanderbeg l’Arco che congiunge il Palazzo della Dataria Apostolica con quello del Quirinale.

L’Arco, quasi in cima a via della Dataria, fu costruito nel 1860, anche se è da notare che sulla stessa via e allo stesso punto già compare chiaramente un arco in un abbozzo a penna dell’incisore bolognese G.G. Macchiavelli, che intorno al 1810 eseguì con la stessa tecnica una serie di disegni, presi dal vivo, riproducenti le "miserie" di Roma, ora conservati nella Biblioteca Nazionale Centrale Vittorio Emanuele di Roma con il titolo di "Costumi Romani".

In questo disegno, dai tratti essenziali, denominato dall’autore "Fra le miserie sotto lo scalone di M.te Cavallo", al gruppetto di donne con bambini, mendicanti sedute ai piedi della scalinata, fa riscontro lungo la salita la figura di una madre dall’abbigliamento dismesso con due bambini per mano, seguita da un frate.

La denominazione della strada e dell’Arco deriva dal Palazzo della Dataria Apostolica, dove prima del 1870 era il Tribunale della "grazia concessa" per benefici, pensioni, dispense. L’edificio, costruito nella sua forma attuale nel 1860 da Andrea Busiri Vici (1817-1911), incorpora nella parte più in alto della salita, quello antico appartenuto al cardinale Orazio Maffei, morto nel 1609. Dal 1973 è proprietà dell’A.N.S.A.

Fino alla fine dell’Ottocento il portone del Palazzo serviva da pubblico passaggio per arrivare prima al vicolo Scanderbeg, una facilitazione concessa nel 1831 dalle autorità, che avevano disposto di lasciare aperti i vari transiti dei palazzi ai viandanti per abbreviarne i tragitti.

Da un sonetto del 1832 di G.G.Belli veniamo a conoscenza di una "strada cuperta" per andare dalle Quattro Fontane fino a Fontana di Trevi: si doveva entrare nel portone del Papa davanti a San Carlino, percorrere il corridoio, girare il cortile e scendere fino al Palazzo dei Brevi pontifici – atti pontifici con soltanto un sigillo. Arrivati all’altezza di via della Panetteria bisognava passare sotto l’Arco della Dataria e uscire dal portone omonimo.

Così molti palazzi offrirono una sorte di servitù, il "trapasso", che poté essere utilizzato liberamente fino al 1849 quando alcuni nobili chiusero i portoni dei loro palazzi, scatenando le ire del popolo che reagì bruciandoli.